Tiermedizin

Tiermedizin für Hunde: Gesundheit, Pflege und Vorsorge

Die Gesundheit Ihres Hundes steht an erster Stelle. Ob Erkältungen, Impfungen oder naturheilkundliche Therapien – hier finden Sie wertvolle Informationen und Tipps zur Tiermedizin. Erfahren Sie, wie Sie die Lebensqualität Ihres Vierbeiners verbessern und Krankheiten frühzeitig erkennen können.

Naßkalte Jahreszeit = Erkältungszeit!

Die häufigsten Atemwegserkrankungen des Hundes

Herbst und Winter bedeuten für uns Menschen auch immer Erkältungs- und Grippezeit. Aber auch unsere Hunde können an Atemwegserkrankungen leiden, die verschiedene -organische, virale, bakterielle oder haltungsbedingte- Ursachen haben können.

Husten, Bronchitis, Lungenentzündung und Asthma sind Krankheiten des Hundes, die häufig als Sekundärinfektionen bei Staupe oder Zwingerhusten, oder als Folge von Herzschädigungen und Nierenleiden, auftreten. Natürlich sind auch Hunde anfällig für Erkältungen, sie sollten deshalb nach jedem Naßwerden gut abgetrocknet werden. Besonders die Haltung in nicht zugluftfreien Räumen, oder das Liegen auf kalten Böden, führt schnell zu Erkrankungen der Atmungsorgane (und auch zu Rheuma).

Selbst unvermeidbare Umweltbelastungen durch Feinstaub, Abgase, Pollen - oder „vermeidbare“ Belastungen durch Zigarettenrauch, Reinigungs-/Lösungsmittel oder Raumsprays, können das Risiko von Atemwegsbeschwerden und von Asthma nach neueren Studien (bei Mensch & Hund!) stark erhöhen.

Viele, vor allem kleine Hunde, ermüden z.B. bei einem Einkaufsbummel in verkehrsreichen Stadtteilen auffallend schnell, zeigen Atemnot - auch Husten, weigern sich weiter zu laufen, weil sie (im Gegensatz zu ihrem Menschen, der seine Nase „deutlich höher trägt“) die aufgewirbelte und an Schadstoffen belastete Luft, so knapp über dem Boden, in weit höherer Konzentration einatmen.

ASTHMA (Asthma bronchiale - a.d. Griechischen: „Atemnot“, vereinfachend nur Asthma genannt), ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege mit dauerhaft bestehender Überempfindlichkeit (Allergie).

Bei entsprechend veranlagten Individuen führt die Entzündung zu anfallsweiser Luftnot infolge einer Verengung der Atemwege. Diese Atemwegsverengung wird durch vermehrte Sekretion von Schleim, Verkrampfung der Bronchialmuskulatur und Bildung von Ödemen der Bronchialschleimhaut verursacht.

Der Hund zeigt ein keuchendes Luftholen, bis hin zu Erstickungsanfällen; gelegentlich wird auch zähflüssiger Schleim erbrochen. Diese Erkrankungen finden wir häufig bei kleinen Hunderassen oder Zwergen, wobei die kurznasigen („nasenlosen“) Hunde besonders anfällig dafür sind. Bei älteren Hunden liegen häufig auch andere Leiden zugrunde, wie z.B. eine chronisch gewordene Bronchitis, Herzerkrankungen oder Nierenleiden. Eine anhaltende, tierärztliche Behandlung und Versorgung mit rasch wirkenden Präparaten (z.B. Cortison) ist in diesen Fällen unumgänglich und verschafft dem Vierbeiner einen möglichst sorgenfreien „Hundealltag”.

BRONCHITIS (akut, chronisch oder parasitär)

Eine Folge von Erkältungen, die sich als Entzündung auf die Luftröhre und die Lunge, d.h. den größeren verzweigten Atemwegen (Bronchien) ausbreitet, begleitet von Husten, Schleimproduktion, Fieber und weiteren Allgemeinsymptomen. Der Hund hustet also häufig, zeigt eine schwere Atmung, ist appetitlos und weist eine hohe Körpertemperatur auf. Eine akute Bronchitis ist häufig Vorbote einer Lungenentzündung oder Begleiter einer Virus-Infektion, weshalb eine tierärztliche Abklärung und Behandlung unumgänglich ist.

Beim Welpen kommt häufiger eine parasitäre Bronchitis vor, hervorgerufen z.B. durch starken Wurmbefall (die auch erbrochen werden). Obligatorisch sind: Eine tierärztliche Kotuntersuchung und die medikamentöse Entwurmung (die sich -bei einem schlechten Allgemeinzustand des Welpen- durchaus als kritisch erweisen kann).

Hierbei handelt es sich um eine akute oder chronische Entzündung des Lungengewebes. Sehr häufig entsteht eine Pneumonie durch das Verschleppen einer Bronchitis, die sich durch eine plötzliche, auffallende Verschlechterung des Allgemeinzustandes mit Mattigkeit, starkem Husten, Atemnot, Lefzenblasen und auch Kreislaufschwäche äußert. Das Fieber steigt auf über 40 Grad, deutlich rasselnde Atemgeräusche sind wahrnehmbar, das zu Beginn schleimige Sekret wird eitrig durchsetzt.Weitere Auslöser einer Lungenentzündung können bakterieller, viraler, immunologischer, selten auch toxischer Natur sein, oder auch von Pilzsporen verursacht, sowie durch Fadenwurminfektionen ausgelöst werden. Die veterinärmedizinische Behandlung wird dabei Einsatz von hochwirksamen Antibiotika und kreislaufunterstützenden Medikamenten umfassen.

BRUSTFELL-ENTZÜNDUNG (Pleuritis)

Eine Entzündung der Pleura (Rippen- oder Brustfell).

Die Pleura überzieht die Lunge und kleidet den Brustraum von innen aus. Es wird nach infektiösen oder nichtinfektiösen Formen der Pleuritis unterschieden und anhand des mit einhergehenden Pleura-ergusses nach trockener oder nasser Rippenfellentzündung. Die Brust- oder Rippenfellentzündung kann nach Verletzungen des Brustkorbes, oder auch der Speiseröhre (Abschlucken von Gegenständen) auftreten. Hauptursachen sind allerdings schwere Infektionskrankheiten der Lunge (auch Lungen-Staupe). Die Symptome ähneln der einer Lungenentzündung, allerdings zeigen Hunde zusätzlich starkes Schmerzempfinden beim Abtasten des Brustraumes (Rippen). Die Behandlungen sind sehr umfassend und schließen (je nach Art der Pleuritis), Gaben von Antibiotika, Cortison, auch Punktion und schmerzstillende Medikationen ein.

Das Zusammenfallen der Luftröhre erfolgt durch das Erweichen der stützenden Knorpelspangen, was zu einer Verengung der Luftröhre und damit zu schweren Atemproblemen führen kann. Besonders Zwerg- und „Mini”-Hunderassen (Chihuahua, Malteser, Pomeranian, Yorkshire-Terrier…) ab „mittlerem” Alter zeigen sich davon betroffen. Die Medizin geht von genetischer Belastung aus, konnte aber bisher die Ursachen nicht eindeutig belegen. Zum Trachealkollaps können auch Faktoren wie Atemwegsinfektionen, Allergien, giftige Dämpfe oder Stäube, aber auch eine Herzinsuffizienz zählen sowie das Auftreten von Tumoren oder Abschlucken von Gegenständen.Die vom Hund gezeigten Symptome können sehr unterschiedlich ausgeprägt sein (begründet im Ausmaß der Verengung) und im langsamen Fortschreiten der Symptome; dadurch kann ein Trachealkollaps durchaus längere Zeit unerkannt bleiben. Ein charakteristisches, frühes Anzeichen ist anfallsartiger Husten, speziell bei körperlicher Belastung oder bei Aufregung. Auch starker Zug oder Druck durch ein Halsband übt Druck auf die Luftröhre aus und löst dadurch Hustenanfälle aus, der sich zu Beginn als „trocken“ äußert und danach -durch zunehmende Schleimsekretion- in „feuchten“ Husten übergeht. Zu beobachten ist in der Folge eine verminderte Leistungsfähigkeit des Hundes.

Eine erfolgreiche, medikamentöse Behandlung ist über einen längeren Zeitraum gut möglich; auch chirurgische Maßnahmen können angezeigt sein, die sich aber zum Teil nicht als erfolgreich erweisen und mit großem Aufwand verbunden sind.

NASENKATARRH (Rhinitis)

Der Geruchssinn des Hundes ist hoch entwickelt und er kann in kurzen Atemzügen bis zu 300 Mal (!) pro Minute atmen, so daß die Riechzellen laufend mit neuen Geruchspartikeln versorgt werden. Der Hund reagiert daher auch besonders „empfindlich“ bei der Aufnahme von Staub, scharfen Gerüchen usw. Beim gesunden Hund werden deshalb häufig Niesen oder Versuche, die Nase mit beiden Vorderpfoten zu „putzen“ ausgelöst.

Aber: Nasenkatarrhe mit eitrig-schleimigem Ausfluß, verkrustetem, trockenem Nasenspiegel und rissiger Haut, verstopften Nasenlöchern, sind untrügliche Anzeichen von schweren katarrhalischen Erkrankungen und sind fast immer mit einhergehenden Infektionen verbunden (z. B. Staupe). Die sofortige Abklärung und Behandlung durch den Tierarzt ist deshalb notwendig.

Schwere Verläufe von Krankheiten sind nur durch genaues Beobachten und frühzeitiges Handeln zu vermeiden. Veränderungen im gewohnten Benehmen, Appetit, Verdauung, Laune, Schlaf usw., weisen auf mögliches Entstehen einer Erkrankung hin. Jede innere Ursache zeigt auch „äußere Wirkung“, wie z.B. trübe, tränende oder verklebte Augen, mattes und glanzloses Fell oder eine geschwollene, rissige oder triefende Hundenase.

Deshalb gilt eben besonders in der naßkalten Jahreszeit: Vorbeugen ist besser als heilen. Zur Routine müssen dabei regelmäßige und ausreichende Bewegung an der frischen Luft (Stärkung des Immunsystems) gehören, wie die selbstverständliche gesunde, abwechslungsreiche Ernährung, regelmäßige und lückenlose Entwurmung und Schutzimpfung sowie eine vernünftige Hygiene.

Die angeführten Argumente zeigen, daß für die erfolgreiche Vorbeuge auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem Tierarzt notwendig ist. Diese Kooperation garantiert die Sicherheit in der Wahl der notwendigen Maßnahmen, erspart damit Geld und schafft Voraussetzungen für ein hoffentlich langes und unbeschwertes Hundeleben.

Tiere ganzheitlich behandeln

Steigende Nachfrage nach naturheilkundlichen Therapieverfahren

Physiotherapie, Osteopathie, Akupunktur – was Tierfreunde sich selbst gönnen, das möchten viele ihrem vierbeinigenFamilienmitglied ebenfalls zukommen lassen. Auf diesen Trend reagieren auch die ausgebildeten Tierärzte: Fort- und Weiterbildungen im Bereich der naturheilkundlichen Therapieverfahren sind zunehmend nachgefragt.

Viele Entwicklungen aus dem Gesundheitsbereich kommen irgendwann auch in der Heimtierhaltung an: In der Humanmedizin findet zum Beispiel seit der Jahrtausendwende die Naturheilkunde wieder mehr Beachtung. „Die medizinische Fachwelt erkennt zunehmend den Nutzen der Naturheilkunde“, stellt der Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten auf seiner Internetseite fest.

Mehr integrative Verfahren in der Tiermedizin

Obwohl die Wirksamkeit einzelner Behandlungsmethoden noch erforscht werden muss, ist die Nachfrage auch in der Tiermedizin merklich gestiegen. „Tierärzte sind seit einigen Jahren deutlich interessierter an Fort- und Weiterbildungen im Bereich der naturheilkundlichen Therapieverfahren“, sagt Dr. Heidi Kübler, erste Vorsitzende der Gesellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin e.V. (GGTM) und selbst praktizierende Tierärztin. „Dabei geht es mir um die sogenannte integrative Medizin, also eine wissenschaftlich fundierte Kombination aus Heilmethoden der klassischen Schulmedizin und naturheilkundlichen Verfahren.“

Zusatzqualifikationen nach dem Studium

Im tiermedizinischen Studium spielt die Naturheilkunde hingegen nach wie vor keine Rolle. „Vereinzelt werden an manchen tiermedizinischen Fakultäten Einführungskurse in komplementäre, also die Schulmedizin ergänzende Verfahren gegeben. Teil des festen Lehrplans sind sie allerdings nicht“, sagt Dr. Kübler. Anders sieht es bei Fortbildungen nach dem Studium aus, an denen approbierte Tierärzte teilnehmen können, um Zusatzqualifikationen zu erlangen: „In Zusammenarbeit mit der Akademie für tierärztliche Fortbildung der Bundestierärztekammer werden mittlerweile zahlreiche Seminare aus dem Bereich der Naturheilkunde angeboten“, berichtet die Vorsitzende der GGTM. Über einen Zeitraum von meist zwei Jahren werden dafür nach einem Lehrplan festgelegte Kurse an tierärztlichen Instituten, Kliniken oder Praxen aus dem jeweiligen Fachbereich belegt. Nach einer Prüfung bei der Tierärztekammer dürfen die Absolventen dann eine Zusatzbezeichnung führen. Diese entspricht zwar nicht der fachlichen Tiefe einer Fachtierarztausbildung, ist im Gegensatz zu selbsternannten „Arbeitsschwerpunkten“ oder ähnlichen Begriffen aber Ergebnis einer Überprüfung des erworbenen Wissens. Auf Fortbildungen werden Tierärzte mit Zusatzbezeichnung zudem regelmäßig auf den aktuellen Wissensstand gebracht.

Das Angebot ist in der Muster-Weiterbildungsordnung der Bundestierärztekammer geregelt. Aus dem Feld derNaturheilkunde können Tierärzte folgende Zusatzbezeichnungen erwerben:

- Akupunktur: Bei dieser uralten Methode aus der Traditionellen Chinesischen Medizin werden Störungen im Organismus durch Nadeln behandelt

- Biologische Tiermedizin: Zur Anwendung kommen speziell zubereitete Pflanzen und Kräuter, Laser-, Magnetfeld- und Sauerstofftherapien

- Homöopathie: Globuli und andere Einsatzformen unterstützen die körpereigene Selbstregulation bei Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten

- Manuelle, Physikalische Therapien: Chiropraktik, Osteopathie oder Physiotherapie lösen Verspannungen, damit der Organismus wieder normal funktionieren kann

Vor allem physikalische oder manuelle Therapieverfahren wie Chiropraktik, Osteopathie oder Physiotherapie seien stark nachgefragt bei den niedergelassenen Tierärzten: „Zum einen sind durch Fortschritte in der orthopädischen Chirurgie immer häufiger Nachbehandlungen nach Operationen notwendig, bei denen sich manuelle Methoden anbieten, so wie beim Menschen“, erklärt Dr. Kübler den Trend. Zum anderen spielt der wachsende Hundesportbereich eine Rolle: „Beispielsweise hat Agility in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Teilweise handelt es sich bei den Hunden um richtige Athleten, die zusätzlich zum intensiven Training Physiotherapie benötigen.“

Den richtigen Therapeuten finden

Problematisch ist, dass es bisher keine verbindlichen Regelungen gibt, wer zum Beispiel als Tierphysiotherapeut oder Tierakupunkteur arbeiten darf. Da es sich nicht um geschützte Begriffe handelt, darf jeder, der das möchte, sich so nennen. Bei weitem nicht alle Akteure in diesem Bereich sind approbierte Tierärzte mit Überprüfung durch die Tierärztekammern. „Nur bei Tierärzten wird nach der Weiterbildung die Fachkunde vor einem Gremium der Tierärztekammer überprüft, gesetzlich ist das für Anbieter naturheilkundlicher Therapieverfahren bisher nicht vorgeschrieben.

Wer also Akupunktur, Biologische Tiermedizin, Homöopathie oder Physikalische Therapien für sein Tier in Anspruch nehmen möchte, sollte sich am besten einen langjährig ausgebildeten und geprüften Tierarzt mit einer entsprechenden Zusatzbezeichnung suchen“, empfiehlt Dr. Kübler. Häufig arbeiten Tierarztpraxen mit qualifizierten Experten in Kooperation und können Empfehlungen aussprechen. Eine Auswahl an Tierärzten, die eine oder mehrere der vier Zusatzbezeichnungen führen, kann zudem auf der Webseite der GGTM (https://ggtm.de/tierarztsuche/) eingesehen werden.

Quelle: IVH-Online.de

Schutz gegen Infektionen

Warum sollten Hunde geimpft werden?

Welche Impfungen sind für Hunde besonders wichtig? In diesem Fachartikel finden Sie umfassende Informationen zum viel diskutierten Thema 'Impfen'. Besonderer Schwerpunkt wurde auf züchterrelevante Fragen gelegt.

Welche Impfungen sind besonders wichtig?

Keine Frage, gesunde und frohwüchsige Welpen sind die größte Freude und beste Werbung für einen seriösen Züchter. So kann er sich von zwielichtigen Welpenhändlern abheben, die ihre Tiere aus dem Kofferraum auf Autobahnparkplätzen an den Käufer bringen. Dabei sind diese „Vermehrer” mit ihren oft kranken Welpen nicht nur Konkurrenz, sondern sie schleppen mit den Welpen Seuchen ein, die bisher in Deutschland durch regelmäßige Impfungen und Hygiene besiegt waren. Tierärzte berichten regional von gehäuften Krankheitsausbrüchen im Zusammenhang mit Welpen aus Osteuropa.

Gleichzeitig unterlassen viele Hundehalter notwendige Impfungen, um Geld zu sparen oder weil ihnen die Wichtigkeit von Impfungen nicht klar ist. Und so verfügt nur knapp die Hälfte der deutschen Hunde über einen ausreichenden Impfschutz. Um lokale und regionale Seuchenzüge zu verhindern, müssen aber mehr als 70 % aller Hunde einen ausreichenden Impfschutz haben. Denn eine erfolgreiche Impfung schützt nicht nur das Einzeltier, sondern auch solche Individuen einer Gruppe, die keinen Impfschutz entwickelt haben.

Besonders gefährdet sind die Welpen in den ersten Lebenswochen beim Züchter, da sie zu dieser Zeit noch nicht geimpft werden können. Ein wirksamer Impfschutz stellt sich erst einige Wochen nach der Grundimmunisierung ein.

Um der zunehmenden Bedrohung Rechnung zu tragen, hat der Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. (bpt) eine „Ständige Impfkommission” etabliert, die Impfempfehlungen für die Kleintierpraxis erarbeitet hat und diese laufend anpasst.

Diese Impfempfehlungen sind flexibel, was ein individuelles Anpassen der Impfungen an die Bedürfnisse des einzelnen Hundes und des Zuchtbestandes gestattet. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Tierarzt gemeinsam mit dem Züchter aktiv ein solches Impfschema in einem Impfgespräch erarbeitet und dieser dann jene Termine tatsächlich einhält.

Zwingerhusten

Core- und Non-Core-Impfungen

Nach dem Motto der ständigen Impfkommission Vet. „Mehr Tiere impfen, das einzelne Tier so häufig wie nötig!“ sollte jeder Besitzer sich mit dem Thema Impfen auseinandersetzen, um sein Haustier bestmöglich zu schützen. Erst wenn über 70% der Population geimpft sind, bietet das der Gesamtpopulation einen gewissen Schutz gegen Epidemien (Quelle: Leitlinie zur Impfung von Kleintieren).

Grundsätzlich wird zwischen unverzichtbaren „Core-Impfungen” (Staupe, Parvovirose, Leptospirose, Hepatitis, Tollwut) und „Non-Core-Impfungen” unterschieden. Die erstgenannten „Core-Impfungen” decken solche Erkrankungen ab, bei denen landesweit ein reales Infektionsrisiko besteht. Die letztgenannten Impfungen sind deshalb aber nicht unwichtig. Sie können im Einzelfall lebensrettend sein. Sie betreffen solche Erkrankungen, die regional, in einem Zuchtbestand oder zeitlich gehäuft auftreten.

Core-Impfungen:

Erkrankungen wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Hepatitis sind ebenso wie die Tollwut eine reale Bedrohung in Deutschland. Neben Importhunden können aber auch Ratten, Marder, Dachse und Füchse mit Leptospirose und Staupe infiziert sein und diese auf unsere Hunde übertragen.

Non-Core-Impfungen:

Zwingerhusten, Canines Herpesvirus & Co.

Obwohl die Zwingerhusten-Impfung zu den Non-Core-Impfungen gerechnet wird, lassen viele Züchter ihre Tiere durch eine Impfung schützen. Hunde können sich in Hundeschulen, in Hundepensionen, auf Ausstellungen, in Tierarztpraxen, beim Gassi-Gehen, auf Jagden und auf der Hundewiese mit den unterschiedlichen Erregern des Zwingerhustens infizieren. Die beteiligten Viren (Canines Parainfluenzavirus und Adenovirus Typ 2) werden durch Kombinationsimpfstoffe abgedeckt. Um vor dem beteiligten Bakterium Bordetella bronchiseptica zu schützen, kann dem Hund ein weiterer Impfstoff auf die Nasenschleimhaut gesprüht werden.

Der Impfschutz setzt nach fünf Tagen ein und kann so kurzfristig als Notimpfung vor Situationen mit erhöhter Infektionsgefahr, wie z. B. der kurzfristigen Teilnahme an einer Ausstellung, eingesetzt werden. Da auch Katzen mit Bordetella bronchiseptica infiziert sein können, kann der intensive Kontakt zu Katzen ein Grund für eine Impfung sein. Canines Herpesvirus (CHV) In vielen Hundezuchten wird gegen das Canine Herpesvirus (CHV-1) geimpft. Das Virus kommt nach einer Untersuchung der Universität Gießen in jeder dritten deutschen Hundezucht vor und wird für das so genannte „Welpensterben” und für Fruchtbarkeitsstörungen (Leerbleiben) verantwortlich gemacht. Der Impfstoff wird der Hündin entweder während der Läufigkeit oder 7 - 10 Tage nach dem angenommenen Decktermin verabreicht, gefolgt von einer zweiten Impfung 1 - 2 Wochen vor dem zu erwartenden Geburtstermin. Das Präparat ist sehr gut verträglich und kann bei infizierten und nicht infizierten Hündinnen eingesetzt werden.

Die Impfung schützt gleichermaßen die Hündin wie auch ihre Welpen. Andere Impfungen wie gegen das Coronavirus, gegen den Einzeller Babesia canis und Hautpilze werden sehr selten durchgeführt.

Durch Impfungen stimuliert man den Körper, Abwehrstoffe in Form von Antikörpern gegen Viren oder Bakterien und die dadurch hervorgerufenen Krankheiten zu produzieren. Damit lässt sich Ihr Tier gegen die klassischen Infektionskrankheiten besser schützen. Foto©U.S.Navy/Eric C.Treter/wikimedia commonsGrundimmunisierung der Welpen

Durch Impfungen stimuliert man den Körper, Abwehrstoffe in Form von Antikörpern gegen Viren oder Bakterien und die dadurch hervorgerufenen Krankheiten zu produzieren. Damit lässt sich Ihr Tier gegen die klassischen Infektionskrankheiten besser schützen. Foto©U.S.Navy/Eric C.Treter/wikimedia commonsGrundimmunisierung der Welpen

Gewöhnlich werden Impfungen auch von Zuchthündinnen gut vertragen. Kommt es zu Zwischenfällen, so wird dies eher durch den Stress im Zusammenhang mit der Impfung hervorgerufen: Tierarztbesuch, fremde Menschen, andere Hunde, Injektionsschmerz, kalter Impfstoff. Aus diesem Grund sollte man ab zwei Wochen vor dem Decktermin bis drei Wochen danach auf Impfungen verzichten. Zwei Wochen vor dem Wurftermin sollte die letzte Impfung erfolgen, so dass die Hündin viele Antikörper in der Muttermilch hat und die Welpen optimal geschützt sind.

Der Welpenkäufer in der Impfpflicht

Züchter geben ihre Welpen zumeist nach einer Basisimpfung an die neuen Besitzer ab. Der Züchter muss sich dann darauf verlassen, dass die notwendigen Folgeimpfungen auch termin- und sachgerecht durchgeführt werden. Nicht selten machen Käufer, die bei den Impfungen geschlampt haben, bei hieraus resultierenden Erkrankungen die Züchter verantwortlich.

Es ist daher zu empfehlen, die Käufer nicht nur mündlich sondern auch schriftlich mittels eines Informationsblattes auf die in der Zukunft notwendigen Impfungen hinzuweisen.

Grundimmunisierung der Welpen

Als Grundimmunisierungen von Welpen gelten alle Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren. Die ersten beiden Impfungen mit den fünf Komponenten Staupe, Parvovirose, Leptospirose, Hepatitis und Tollwut werden gewöhnlich zwischen der 8. und 16. Lebenswoche durchgeführt. In diesem Zeitraum geht die Anzahl der mütterlichen Antikörper im Blut des Welpen zurück. Die Grundimmunisierung wird dann nach einem Jahr durch eine weitere Impfung gegen diese fünf Krankheiten komplettiert.

Ist bekannt, dass in einer Region oder einem Hundezuchtbestand die Staupe oder die Parvovirose vorkommt, können die Welpen mit einem speziellen „Staupe-Parvovirose-Impfstoff” bereits ab der vierten Lebenswoche geimpft werden.

Aktuelle Empfehlungen zum Thema „Impfen beim Kleintier” bekommen Sie von der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet).

Leptospirose

Den Impfschutz aufrechterhalten: Wiederholungsimpfungen

Ein einmaliges Impfen reicht nicht aus, um vor Erregern zu schützen. Daher muss in bestimmten Abständen der Impfschutz aufgefrischt werden.

Als Wiederholungsimpfungen werden alle Impfungen bezeichnet, die nach abgeschlossener Grundimmunisierung erfolgen. Bei Tollwut verweist die Tollwutverordnung auf die in den Packungsbeilagen genannten Wiederholungsimpftermine, die bei vielen Impfstoffen in dreijährigem Abstand liegen.

Bei Staupe, HCC und Parvovirose sind nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen Wiederholungsimpfungen ab dem zweiten Lebensjahr ebenfalls in dreijährigem Rhythmus ausreichend. Hier ist aber die Empfehlung des Herstellers zu beachten.

Gegen Leptospirose hingegen muss wenigstens einmal jährlich geimpft werden. In Gebieten, in denen der Erreger ständig vorkommt, entsprechend häufiger.

Schwachstelle Leptospirose-Impfung

In Deutschland und in vielen Ländern Europas standen bis 2013 nur Leptospiroseimpfstoffe zur Verfügung, die vor den Leptospiren Icterohaemorrhagiae und Canicola schützen. Dank der Impfungen unserer Haustiere sind diese Unterarten mittlerweile aber seltener geworden.

Am häufigsten treten nun die Serovare Grippotyphosa und Australis auf. Der neue Impfstoff, der seit 2013 auf dem Markt ist, bietet zusätzlich zu den „alten” Komponenten auch Schutz vor der Infektion durch diese beiden Unterarten.

Die Leptospirose ist eine meldepflichtige Erkrankung und eine Zoonose. Da Leptospiren auch beim Menschen dramatische Krankheitsbilder hervorrufen, sollten Züchter -auch im Hinblick auf eine Haftung beim Verkauf beim Welpen- alles unternehmen, um Leptospiren aus dem Bestand fern zu halten. Hierzu gehört unter anderem eine effiziente Ratten- und Mäusebekämpfung.

Impfungen sind kein Freibrief!

Auch wenn Hunde durch ein umfassendes Impf-Programm gegen viele Krankheiten geschützt sind - ein Freibrief für lebenslange Gesundheit hat man so leider nicht erworben. Gerade bei dem hohen Infektionsdruck von „Billigwelpen” aus dem Ausland ist es wichtig, dass unsere Hunde in Deutschland gut geschützt sind vor lebensbedrohlichen oder sogar tödlichen Erkrankungen.

Gefahrenquellen für Infektionen

Durch Impfungen können aber leider nicht alle bekannten Erkrankungen abgedeckt werden. So steht zum Beispiel kein Impfstoff zum Schutz vor Salmonellen, Coli- und Campylobacterbakterien zur Verfügung. Die genannten Bakterien werden häufig durch das Verfüttern von Schlachtabfällen eingeschleppt, grundsätzlich sollten Hunde daher keine Tierkadaver fressen. Sie können zusätzlich mit allerlei tödlichen Keimen (z. B. Listerien) und Botulismusgift belastet sein. Auch hierfür stehen keine Impfstoffe zur Verfügung.

Eine wahre Drehscheibe für Infektionen sind Hundeausstellungen. Auch wenn am Einlass Impfpässe kontrolliert werden, kann niemand eine Garantie übernehmen, dass diese Impfungen tatsächlich termingerecht und qualifiziert durchgeführt wurden. Die eigenen Vierbeiner sollten zum Ausstellungstermin also einen möglichst optimalen Impfschutz aufweisen.

Ähnlich heikel sind Hundeauslaufgebiete und öffentliche Wassernäpfe in Einkaufszonen, auf Rastplätzen und vor Tankstellen. Niemand kann einschätzen, welche Erreger der Vorgängerhund am Wassernapf dort hinterlassen hat. Zudem sind diese Wassernäpfe die erste Anlaufstelle für neue Bakterien, die durch Tourismus, eingeführte Tierschutzhunde und illegale Importe nach Deutschland eingeschleppt werden.

Infektionsgefahr geht auch von den zukünftigen Welpenkäufern aus: Oft schauen sich die neuen Besitzer die Welpen bei mehreren Züchtern an. Sie wollen sich zu Recht von den guten Haltungsbedingungen überzeugen, so dass sie einen gesunden und gut sozialisierten Welpen bekommen. Der Züchter sollte diese Besucher bitten, am gleichen Tag keinen weiteren Züchter zu besuchen und sich vor dem ersten Kontakt mit den Welpen die Hände zu waschen. Heikel ist es auch, wenn der Besucher selbst daheim einen kranken Hund hat.

Dort wo viele Hunde aufeinander treffen, z.B. auf Hundeauslaufflächen, oder auf Hundeplätzen sowie bei Veranstaltungen, steigt logischerweise das Infektionsrisiko. Daher können auf Veranstaltungen des IDG & IRJGV nur Hunde vorgestellt werden, die einen gültigen Impfschutz haben, d.h.: Gültige, belastungsfähige Impfung gegen SHP+T (mögliche Gültigkeitsdauer bis drei Jahre) sowie L+Parainfluenza (jährlich). Foto©IDG & IRJGV/SagmeisterEntwurmung

Dort wo viele Hunde aufeinander treffen, z.B. auf Hundeauslaufflächen, oder auf Hundeplätzen sowie bei Veranstaltungen, steigt logischerweise das Infektionsrisiko. Daher können auf Veranstaltungen des IDG & IRJGV nur Hunde vorgestellt werden, die einen gültigen Impfschutz haben, d.h.: Gültige, belastungsfähige Impfung gegen SHP+T (mögliche Gültigkeitsdauer bis drei Jahre) sowie L+Parainfluenza (jährlich). Foto©IDG & IRJGV/SagmeisterEntwurmung

Impfschutz und Entwurmung

Da Würmer das Immunsystems schon bei einem geringen Befall schädigen, ist eine regelmäßige Entwurmung der Welpen und der Zuchthündinnen wichtig. Die Botenstoffe sind bei der Reaktion des Körpers auf Impfstoffe und für die Bekämpfung von Bakterien und Viren von entscheidender Bedeutung, da durch sie verschiedene Immunzellen (Killerzellen) aktiviert werden. Verwurmte Tiere sind daher schlechter geschützt und infektionsanfälliger. Bei der Auswahl von Entwurmungspräparaten sollten solche Produkte verwendet werden, die als Tierarzneimittel zugelassen sind. Im Internet wird eine ganze Reihe von „alternativen Entwurmungspräparaten” angeboten, denen jedoch oft die wissenschaftlich belegbaren Fakten zur Wirksamkeit fehlen. Hier sollte man sich genau erkundigen bevor mal derartige Präparate einsetzt. Hündinnen müssen immer parallel zu ihren Welpen entwurmt werden, da sie in engstem Kontakt zueinander leben. Ein ungelöstes Problem sind Wurmlarven in der Gesäugeleiste der Hündin. Diese Larven werden mit der Muttermilch auf die Welpen übertragen.

Eine Behandlung mit sogenannten „makrozyklischen Laktonen” um den 50. Tag der Trächtigkeit ist möglich. Da in Deutschland aber diese Präparate aktuell nicht für genau diese Indikation zugelassen sind, sollten Sie zum Thema „Entwurmung der tragenden Hündin” immer ihren/ ihre Tierarzt/Tierärztin kontaktieren. Hundespulwurmlarven sind auch auf den Menschen übertragbar und können, insbesondere bei Kindern, erhebliche Erkrankungen bis hin zu Schädigungen des Gehirns und der Augen hervorrufen. Daher allein schon sollten nur sorgfältig entwurmte Welpen vom Züchter abgegeben werden. Hundewelpen können das erste Mal im Alter von zwei Wochen entwurmt werden. Danach empfiehlt es sich, die Entwurmung im Zwei-Wochen-Takt fortzusetzen. Zwei Wochen nach dem Absetzen erfolgt die letzte Entwurmung beim Züchter. Der Käufer sollte zudem darauf hingewiesen werden, dass selbst die sorgfältigste Entwurmung keine völlige Wurmfreiheit garantiert. Auch die Hersteller von Entwurmungspräparaten weisen darauf hin. In einigen Impfpässen besteht die Möglichkeit, neben den Impfungen auch Behandlungen gegen Würmer, Flöhe und Zecken zu dokumentieren. So lässt sich sehr anschaulich die sorgfältige Arbeit des seriösen Züchters belegen.

Nähere Informationen dazu finden Sie auch unter: http://www.parasitenfrei.de

Veröffentlichung mit freundlicher Unterstützung von: www.petprofi.de

Welcher Tierarzt für welches Problem?

Wenn Hunde, Katzen oder ein andere Heimtiere Beschwerden haben, dann muss schnell tierärztlicher Rat her. Aber an wen wendet man sich am besten? Denn auch Tierärzte sind nicht alle gleich: Es gibt verschiedene fachliche Spezialisierungen und Qualifikationen, wie den Dr. med. vet., den Fachtierarzt oder Zusatzbezeichnungen. Ein Wegweiser durch den Titel-Dschungel.

Bei der Suche nach einem neuen Tierarzt ist dem ein oder anderen Tierfreund vielleicht schon einmal aufgefallen: Neben dem Dr. med. vet. als Doktor der Tiermedizin gibt es weitere Kürzel und Bezeichnungen, die weniger bekannt und verbreitet sind. Was unterscheidet etwa einen Dipl. ECVS von einem Fachtierarzt für Chirurgie? Und was hat es mit einer sogenannten Zusatzbezeichnung oder gar einem Arbeitsschwerpunkt auf sich?

Neben ihrer Berufsbezeichnung können Tierärzte in Deutschland weitere Bezeichnungen führen, die auf besondere Kenntnisse und Fertigkeiten in einem bestimmten Fachgebiet hinweisen. Ein Überblick über die gängigsten Bezeichnungen der Tiermediziner in Deutschland:

Der deutsche Fachtierarzt

National ist der Fachtierarzt die höchste Ausbildungsstufe. Zum 31.12.2021 gab es hierzulande laut der Bundestierärztekammer (BTK) 9.513 Fachtierärzte. Die erforderlichen Voraussetzungen, um einen Titel zu erlangen, sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich und werden durch die Weiterbildungsverordnung der jeweils zuständigen Tierärztekammern geregelt.

Eine Übersicht der Tierärztekammern finden Interessierte zum Beispiel auf der Webseite der BTK unter: www.bundestieraerztekammer.de

Für die Zusatzqualifikation zum Fachtierarzt ist in der Regeleine vier- bis fünfjährige Vollzeittätigkeit an einer von der Tierärztekammer zugelassenen Weiterbildungsstätte erforderlich. Der Fachtierarzt kann sowohl für medizinische Fachgebiete -wie beispielsweise Innere Medizin, Zahnheilkunde, Dermatologie oder Verhaltenskunde- als auch für bestimmte Tierarten beziehungsweise Tiergruppen -wie Pferde, Kleintiere, Geflügel, Rinder oder Reptilien- erworben werden. Nach bestandener Prüfung dürfen sich die Absolventen dann zum Beispiel als „Fachtierarzt für Chirurgie“, „Fachtierarzt für Kleintiere“ oder „Fachtierarzt für Epidemiologie“ bezeichnen.

Bei Vorsorgeuntersuchungen oder wenn der Heimtierhalter nicht sicher ist, was genau dem Tier fehlt, ist der Besuch eines Haustierarztes die richtige Wahl. Hat das Heimtier allerdings spezifische Probleme, die der Halter auch zuordnen kann, etwa mit den Zähnen, kann es durchaus sinnvoll sein, sich direkt an einen Fachtierarzt zu wenden. Im Tierärzteverzeichnis vom Bundesverband praktizierender Tierärzte e.V. (bpt) können Heimtierhalter gezielt nach (Fach-)Tierärzten in ihrer Region suchen.

Wie in der Humanmedizin können Tierärzte bei speziellen Krankheiten oder Beschwerden des Heimtieres den Halter an Fachtierärzte überweisen. Fachtierärzte bringen mehr Fachwissen und Erfahrung im jeweiligen Fachgebiet ein und haben meist auch eine bessere Ausrüstung für ihren speziellen Bereich, welche Diagnose und Behandlung des Tieres vereinfachen können.

Zusatzbezeichnungen und Arbeitsschwerpunkte

Im Vergleich zum Fachtierarzt basiert die „Zusatzbezeichnung“ auf einer kürzeren und weniger intensiven Weiterbildung. Daher wird die Qualifikation häufig als „Kleiner Fachtierarzt“ bezeichnet. Den Titel, zum Beispiel „Zusatzbezeichnung Augenheilkunde“, dürfen Tierärzte angeben, wenn sie die Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen haben und diese durch die jeweilige Landestierärztekammer anerkannt wurde. WeitereZusatzbezeichnungen sind zum Beispiel „Dermatologie beim Kleintier“, „Homöopathie“ oder „Zahnheilkunde beim Pferd“.

Gibt ein Tierarzt einen Arbeits- oder Interessenschwerpunkt an, ist das kein Ergebnis einer offiziellen Fortbildung und damit auch kein geschützter Begriff. Er kann lediglich als Orientierung dienen. Häufig geben Tierarztpraxen so zu erkennen, ob sie sich auf Klein- oder Nutztiere oder beispielsweise Augen- oder Zahnheilkunde spezialisieren.

Der Titel „Diplomate“ bei Tierärzten

Zusätzlich oder anstatt des Titels „Fachtierarzt“ führen einige Tierärzte den Titel „Diplomate of the European College“ oder „Diplomate of the American College of Veterinary“. Während bei der Fachtierarztausbildung der Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachkenntnissen und Fertigkeiten liegt, hat in der Ausbildung zum Diplomate der wissenschaftliche Aspekt eine sehr hohe Gewichtung. Die internationale Zusatzqualifikation zum Diplomate verläuft weltweit einheitlich und nach festgesetzten Standards.

Die Weiterbildung dauert zwei bis drei Jahre und wird voneinem Spezialisten-Netzwerk des jeweiligen Fachgebietes, auch Colleges genannt, überwacht. Alternativ kann auch eine bis zu siebenjährige Teilzeitweiterbildung erfolgen, welchenebenberuflich ausgeführt wird.

Absolventen der Chirurgie dürfen sich anschließend Diplomate of the European College of Veterinary Surgery nennen – kurz: Dipl. ECVS. Weitere Spezialisierungen gibt es unter anderem in den Bereichen Dermatologie (ECVD), Neurologie (ECVN), Zahnheilkunde (EVDC), Anästhesie (ECVAA),Augenheilkunde (ECVO) oder Innere Medizin (ECVIM).

Quelle: IVH

Erkältung bei Hund und Katze:

Symptome erkennen und behandeln

Nicht nur Menschen fangen sich bei schlechtem Wetter eine Erkältung ein, auch Hunde und Katzen können von Husten, Schnupfen und Niesen geplagt werden. Doch woran können Halter erkennen, ob ihr Tier krank ist, und was können sie tun, damit ihre Vierbeiner wieder auf die Pfoten kommen?

Typische Erkältungssymptome bei Hund und Katze

„Die Erkältungssymptome sind im Prinzip wie beim Menschen“, sagt Dr. Heidi Bernauer-Münz, praktizierende Tierärztin, Tierverhaltenstherapeutin und Vorsitzende des Arbeitskreises für Kleintiere der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. in Wetzlar. „Die Kombination aus Husten, Niesen, Schlappheit und Antriebslosigkeit ist ein unverkennbares Anzeichen für eine Erkältung beim Tier.“

Hat das Tier zudem Schnupfen, erkennen Halter das an einer Flüssigkeit, die aus der Nase tropft. Sie kann auch gelblich sein, wenn Bakterien beteiligt sind. „Bei einer feuchten Hundenase mit einem klaren Sekret muss man sich jedoch zunächst keine Sorgen machen“, gibt die Tierärztin Entwarnung. Bei Katzen kann ein Schnupfen grundsätzlich dramatischer sein. Der Verlust des Geruchssinns kann zur Futterverweigerung führen, denn mit der Nase testen Katzen die Qualität ihres Futters. Riechen sie nichts, fressen sie nichts. Spätestens dann heißt es bei der Katze: ab zum Tierarzt.

Für Ruhe und Entspannung sorgen

„Wie beim Menschen auch, hilft den Tieren bei einer Erkältung viel trinken, Ruhe und Wärme“, sagt die Expertin. Zwar braucht der Hund trotz Erkältung seinen Auslauf. „Doch er sollte nicht überfordert werden“, so Dr. Bernauer-Münz. Mehrmals am Tag maximal 15 Minuten Gassi gehen reichen dann. Ob Hund oder Freigänger-Katze: Nach einem Spaziergang in Regen oder Schnee rubbeln Halter ihrem Tier sanft das Fell trocken, wischen die Pfoten ab und bieten ihnen ein ruhiges sowie warmes Plätzchen zur Erholung an. Mit feuchten Tüchern oder Schalen mit Wasser auf der Heizung sorgen sie zudem für genügend Luftfeuchtigkeit.

Sollten sich die Symptome verschlechtern oder sollte das Tier nicht mehr fressen wollen, schlapp und antriebslos im Körbchen liegen oder Husten und Fieber haben, ist ein Besuch beim Tierarzt ratsam. Das Fieber können Halter mit einem ganz gewöhnlichen Thermometer im After des Tieres messen. Die normale Körpertemperatur liegt bei Hunden zwischen 37,5 und 39 und bei Katzen zwischen 36,7 und 38,9 Grad Celsius. Liegen die Werte deutlich darüber, haben die Tiere eindeutig Fieber. Auch wenn es lieb gemeint ist, auf gar keinen Fall sollten Halter ihre tierischen Familienmitglieder eigenmächtig mit Medikamenten für Menschen versorgen. Das kann dramatisch ausgehen. Nur der Tierarzt weiß, welche Mittel dem Tier helfen.

Haben Halter mehrere Tiere im Haus, sollten sie darauf achten, dass sich die anderen Tiere nicht in der Nähe des kranken Fellkumpels aufhalten, damit sie sich nicht anstecken. Zweibeiner brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass sie sich bei ihrem kranken Tier anstecken könnten. Laut diverser Experten ist zwar theoretisch eine Ansteckung möglich, aber praktisch nur sehr selten der Fall.

Quelle: IVH

Stressfrei Medizin verabreichen:

Tipps zur Medikamentengabe bei Katz' und Hund

Die Tabletten mögen noch so wichtig sein. Gern schlucken Katz‘ und Hund die Arznei meist dennoch nicht. Wie Tierhalter ihren Lieblingen am geschicktesten Medikamente verabreichen, weiß Astrid Behr, Sprecherin des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte e.V.

Der direkte Weg

Es gibt durchaus Hunde und Katzen, die sich die Tabletten kurzerhand ins Maul schieben lassen. „Das ist natürlich die einfachste Lösung. Allein: Viele Halter trauen sich nicht so recht“, hat Behr festgestellt. Daher rät sie Haltern, sich das Vorgehen anhand des eigenen Tiers zunächst vom Tierarzt zeigen und erklären zu lassen. Auf diese Weise können Halter etwa lernen, wie man mithilfe der richtigen Grifftechnik den Schluckreflex einer Katze für die Medikamentengabe überwindet und wie man Verletzungen von Mensch und Tier vorbeugt.

Die berühmte Leberwurst

Vielfach in der Praxis bewährt hat es sich, Medikamente im Lieblingsfutter oder in entsprechend präparierten Snacks der Tiere zu verstecken. Bei Hunden, die ihre Nahrung in der Regel gierig in großen Stücken verschlingen, klappt das fast immer. „Erst recht, wenn man die Tablette mit der berühmten Leberwurst umhüllt“, weiß die Tierärztin. Bei Samtpfoten dagegen müssen die Halter oft tiefer in die Trickkiste greifen, um aus ihnen kooperative Patienten werden zu lassen. „Denn viele Katzen lecken die Wurst einfach ab“, erklärt Behr und fügt hinzu: „Meist machen Katzen um alles, was anders riecht als gewohnt, einen Bogen.“

Um den Geruchssinn der Katzen zu überlisten, kann es helfen, Tabletten zu zerkleinern und gründlich in einer kleinen Futterportion zu verteilen, zumindest dann, wenn es sich um geruchsneutrale Medikamente handelt. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Katze das Futter komplett aufnimmt. Unter Umständen hilft auch ein Tablettengeber, ein greifzangenartiges Werkzeug, das es Haltern gestattet, Tabletten in die Mäuler ihrer Tiere zu bugsieren und dabei die Finger von den Zähnen der Patienten fernzuhalten. Analog dazu lassen sich flüssige Medikamente mithilfe von Einwegspritzen ohne Nadel seitlich in die Mäuler der Tiere spritzen.

Wie Katzen Medizin (ver)putzen

Handelt es sich bei den zu verabreichenden Medikamenten um Pasten oder um Tropfen, so können sich Katzenhalter unter Umständen auch die Reinlichkeit der Tiere zunutze machen – und das Medikament auf das Fell aufgeben, am besten auf die Vorderpfoten. „Dort leckt es die Katze in aller Regel schnell auf“, sagt Behr. Insbesondere in Haushalten mit mehreren Katzen sollten Halter den Patienten aber im Auge behalten, bis er das Medikament vollständig aufgenommen hat, damit keine andere Katze die Arznei ableckt.

Quelle: IVH

Bakterielle Durchfallerkrankungen

Bakterielle Durchfallerkrankungen (bakterielle Diarrhöen) werden durch verschiedene Bakterien ausgelöst.

Salmonellen, wenige E.coli Arten, Klebsiellen, Yersinien, Campylobakter und Bazillus piliformis. Die aufgeführten Bakterien sind aktiv in der Lage, den Darm zu besiedeln und in diesen aufgenommen zu werden. Es ist allerdings auch eine Vorschädigung durch verschiedene darmschädigende Viren und Parasiten möglich, die Wegbereiter für die Bakterien sind. Ein multifaktorielles Geschehen bei bakteriellen Diarrhöen ist die Regel.

Nach Zerstörung der obstersten Schichten des Darms im Bereich des Dünndarms ist die Durchlässigkeit des Darms meist so stark erhöht, dass Zellen, Flüssigkeit und auch Blut austreten können. Die krankheitsauslösenden Bakterien können nun ins Blut übertreten, sollten sie noch nicht aktiv in die Zotten eingedrungen sein. Die bakteriellen Gifte führen zum Absterben der Darmzellen. Sollte die Infektion nicht im Bereich der Lymphknoten gestoppt werden, kann es weiter über den Blutweg zur Organbesiedlung kommen, wie am Beispiel der Salmonellose näher erläutert wird. Es kommt zu schweren Allgemeinsymptomen: eitrigen Entzündungen, Entzündungen der Gelenke, neurologischen Symptomen, Blutvergiftungen und evtl. zum Tod des Patienten.

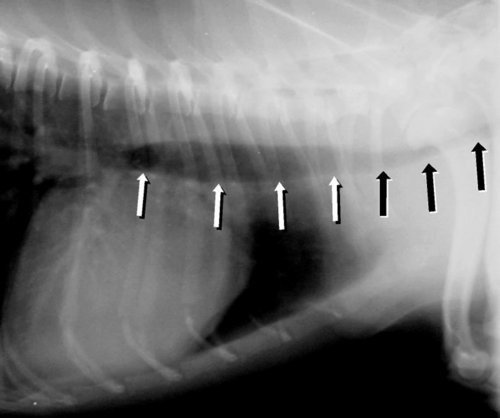

Bei bakteriellen Darmentzündungen ist der Kotabsatz bis zu sechsfach erhöht und flüssig bis blutig. Allgemeinstörungen, zum Teil schwerer Natur, wie allgemeine Schwäche, Verlust von Körperflüssigkeiten wir Wasser oder sogar Blut sind die Folge. Es können aber auch die Symptome der Primärerkrankung, viral oder parasitär, im Vordergrund stehen, wenn es sich bei den Bakterien nur um sekundäre Krankheitserreger handelt. Bei der klinischen Untersuchung fallen neben einem schlechten Kreislaufzustand auch im Bereich des Bauchraums stark erweiterte und aufgegaste Darmschlingen auf, die auch bei bildgebender Diagnostik -wie dem Röntgen- ins Auge fallen.

Da die körpereigene Abwehr des Patienten im Frühstadium im Darm stattfindet (direkt vor Ort), sieht man im Blutbild meist eine Abnahme der weißen Blutzellen, die zum Immunsystem gehören. Die Zellen gehen vom Blut an die Stelle der Entzündung und sind daher nur noch wenig im Blut nachzuweisen. Auch eine Abnahme von roten Blutkörperchen oder Blutplättchen ist möglich, wenn der Darm stark geschädigt ist und es zu Blutungen kommt.

Die Ursache der meist massiven Durchfallerkrankung lässt sich meist nur schwer stellen. Ein Nachweis von krankheitsverursachenden Bakterien im Kot ist nicht unbedingt aussagekräftig. Als gesicherte Infektion gilt lediglich der Nachweis der Erreger aus Zellen. Auch muss weiterhin die Anamnese (Voruntersuchung des Patienten) mit in Betracht gezogen werden; handelt es sich um einen Patienten aus einer Massenzucht mit sehr unhygienischen Bedingungen (virale Vorschädigung sehr wahrscheinlich) oder betreibt der Patientenbesitzer einen Gaststättenbetrieb (Salmonellose wahrscheinlich). Der Aufschluss einer Zoonose (Zoonose = Erkrankung, die vom Tier auf den Mensch übertragen werden kann), wie die Salmonellose und die Campylobakteriose, sollte allerdings auf jeden Fall erfolgen.

Die Behandlung bei schweren Allgemeinstörungen und Komplikationen sollte im Zuge der Notfallversorgung symptomatisch erfolgen. Infusionen zur Stabilisierung des Flüssigkeitshaushaltes sind entscheidend sowie die Ausschaltung von Erbrechen und Durchfall, um einen weiteren Flüssigkeitsverlust zu verhindern.

Der Einsatz von Antibiotika ist meist unumgänglich. Die Infektionen werden nach Schweregrad eingeteilt. Handelt es sich um milde Diarrhöen und sind keine Menschen gefährdet, kann vorerst auf den Einsatz eines Antibiotikums verzichtet werden. Zur Absicherung von weniger gefährlichen und „einfachen“ Bakterien reicht eine antibiotische Abschirmung mit Penicillin/ Amoxicillin o.ä.

Durch die meist massiven Symptome und der dringenden symptomatischen Behandlung sowie des zoonotischen Potentials ist evtl. eine stationäre Aufnahme in einer Tierklinik nötig.

Impf- und Entwurmungsprogramme können Gewebeschädigungen und den Übertritt von gefährlichen Darmbakterien weitestgehend verhindern, so dass unsere Haustiere mit der entsprechenden Hygiene gut geschützt gegen bakterielle Durchfälle sind.

Quelle: Niemand, Suter; „Praktikum der Hundeklinik“

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung von petprofi.de

Neuer Therapieansatz für allergische Hunde

Forschungsprojekt der gkf - Abschlussbericht

Erfolgreiches Ablenkungsmanöver: An der Ludwigs-Maximilians-Universität in München hat eine Arbeitsgruppe um Iris Wagner und Ralf Müller eine neue Methode zur Behandlung bestimmter Formen der allergischen Hautentzündung beim Hund erprobt. Die ersten Ergebnisse sind sehr vielversprechend und lassen darauf hoffen, dass man in Zukunft mehr allergischen Hunden und auch ihren Besitzern helfen kann.

Mit caniner atopischer Dermatitis (AD) bezeichnet man eine allergische Hautkrankheit bei Hunden. Bei einer AD reagiert das Abwehrsystem auf an sich harmlose Substanzen wie beispielsweise Pflanzenpollen oder die Rückstände von Milben als wären sie gefährliche Erreger. Diese scheinbar feindlichen Substanzen werden als Allergene bezeichnet. Im Gefecht gegen die Allergene löst das Abwehrsystem eine heftig juckende Entzündung der Haut aus, die allergische Reaktion. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 10 Prozent der Tiere unter einer AD leiden, sie wäre damit die häufigste Hautkrankheit bei Hunden. Die Ursachen für diese Erkrankung sind weitgehend unbekannt, man weiß jedoch, dass eine erbliche Veranlagung eine wichtige Rolle bei der Entstehung der AD spielt.

Allergien gelten als unheilbar. Der Tierarzt versucht daher, die Symptome zu lindern oder zu unterdrücken. Bislang kommen bei der Therapie der AD zwei Strategien zum Einsatz. Zum einen versucht man das Abwehrsystem mit einer allergen-spezifischen Immuntherapie (ASIT) an die Allergene zu „gewöhnen“. Hierzu injiziert der Tierarzt die fraglichen Substanzen allmählich in steigender Dosis. Erfolgreich ist die ASIT, wenn das Abwehrsystem nicht mehr auf diese bestimmten Allergene reagiert. Die ASIT kann jedoch nur funktionieren, wenn die Allergene bekannt sind und auch für den medizinischen Gebrauch aufbereitet werden können. Leider ist das nicht immer möglich.

Bei immerhin zwei Dritteln der Hunde lindert die ASIT die Symptome soweit, dass der Hund keine oder kaum mehr zusätzliche Medikamente braucht. Doch es kann bis zu einem Jahr dauern, bis sich die Wirkung der ASIT entfaltet. Diese lange Zeit der Ungewissheit ist für die Besitzer belastend, zumal bei einem Drittel der Hunde mit der ASIT keine zufriedenstellende Wirkung erzielt werden kann.

In Fällen, in denen keine ASIT durchgeführt werden kann oder sie nicht gewirkt hat, bleibt nur die symptomatische Therapie übrig. In der Regel erhalten die Hunde entzündungshemmende und juckreizlindernde Medikamente, um die Symptome der AD zu unterdrücken. Leider können die Medikamente bei längerer Anwendung Nebenwirkungen verursachen. Beide Therapien sind aufwendig und können teuer werden, darüber hinaus helfen sie nicht jedem Patienten. Daher hat die Münchner Arbeitsgruppe nun mit Unterstützung der gkf einen neuen Therapieansatz erstmals beim Hund erprobt.

Antäuschen mit Bakterien-Erbgut

Die Hauptrolle bei der neuen Therapie spielen Moleküle, die Abschnitten des Erbguts von Bakterien nachempfunden sind: die Cytosin-Phosphat-Guanin-Oligodesoxynukleotide, kurz: die CpGs.

Wenn Bakterien in den Körper eindringen, gelangen CpGs in die Zellen des Abwehrsystems. Dort reagiert ein besonderes Warnsystem, namens Toll-like Rezeptor 9, auf die Eindringlinge und schlägt Alarm. Der Toll-like Rezeptor 9 ist auf bakterielle Eindringlinge spezialisiert und leitet Abwehrstrategien ein, die zur Bekämpfung von Bakterien geeignet sind.

Die Bakterien-Abwehrtechniken konkurrieren mit den Maßnahmen, die das Abwehrsystem in Gang setzt, wenn es mit einem Allergen in Kontakt kommt. Im besten Falle bleibt die allergische Reaktion aus, weil das Abwehrsystem mit den CpGs zu sehr beschäftigt ist. Bei dieser Veränderung der Reaktion des Abwehrsystems spricht man von einer Immunmodulation.

Die immunmodulierende Eigenschaft der CpGs will man sich bei der neuen Therapie zunutze machen. Aus der Humanmedizin gibt es bereits vielversprechende Studien zum Einsatz von CpGs bei Allergien und Asthma. Die Münchner Arbeitsgruppe hat die Methode nun in einer Pilotstudie erstmals beim Hund erprobt.

Studienablauf

An der Studie nahmen insgesamt 17 Hunde teil. Alle Tiere litten unter einer asaisonalen AD, d.h. die allergische Hautreaktion bestand ganzjährig und war nicht wie beispielsweise bei einer Pollenallergie („Heuschnupfen“) auf eine bestimmte Zeitspanne im Jahr beschränkt. Zwei Hunde mussten die Studienteilnahme vorzeitig abbrechen. Ein Tier, weil es sich nach dem ersten Termin stark erbrach, das andere, weil die Symptome der AD so schwerwiegend waren, dass die Tierärzte ihm mit anderen erprobten Maßnahmen Linderung verschaffen mussten.

Die Hundebesitzer hatten die Aufgabe, ihre Tiere zu beobachten. Besonderen Augenmerk sollten die Besitzer auf den Juckreiz ihres Tieres legen und ihn anhand einer Juckreizskala mit den Werten von 0 (kein Juckreiz) bis 10 (extremer Juckreiz) einstufen. Die Juckreiz-Werte mussten in einem Juckreiztagebuch eingetragen werden.

Darüber hinaus wurden vor der ersten Spritze und nach der letzten Spritze Blutproben entnommen, die auf den Gehalt bestimmter Botenstoffe untersucht wurden. Diese Botenstoffe sind an der Regulierung des Abwehrsystems beteiligt. Daher wollte man an ihnen Veränderungen der Immunantwort ablesen. Mithilfe der durchgeführten Untersuchungen kamen die Forscher hier allerdings zu keinem Ergebnis. Weitere Untersuchungen mit anderer Methodik werden mit den gesammelten Proben später durchgeführt.

Die Dauer der Testphase war zunächst auf zwei Monate begrenzt. Die ersten sechs teilnehmenden Hunde (Versuchsgruppe 1) wurden über einen Zeitraum von knapp zwei Monaten alle zwei Wochen mit einem Medikament, das die CpGs gebunden an Gelatinepartikel enthielt, behandelt. Das Medikament wurde unter die Haut gespritzt. Da dies die erste Anwendung der CpGs beim Hund war, gab es noch keine Dosierungsempfehlungen. Das Team orientierte sich daher an Erfahrungen aus der Humanmedizin und entschied sich für eine sehr vorsichtige Dosierung von 75 µg CpGs pro Hund und Behandlung.

Da sich bereits nach dieser kurzen Behandlungsdauer eine deutliche Besserung zeigte, entschloss sich die Arbeitsgruppe die zweite Versuchsgruppe länger, nämlich insgesamt über 18 Wochen, zu behandeln, um so den Therapieverlauf weiter zu beobachten. Die zweite Versuchsgruppe bestand aus weiteren neun Tieren. Diese Tiere erhielten ihre CpGs-Spritze zunächst alle zwei Wochen, ab dem dritten Monat bzw. ab der achten Woche jedoch nur alle vier Wochen.

Deutliche Besserung aller Symptome

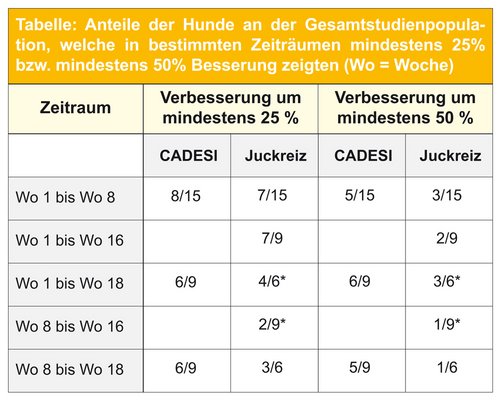

Insbesondere in den ersten acht Wochen der Behandlung kam es zu einer deutlichen Besserung aller Symptome. So sank der mittlere CADESI-Wert von 22 Punkten in Woche eins, auf 14 Punkte in Woche acht. Bei den Hunden, die über zusätzliche zehn Wochen weiterbehandelt wurden, sank der mittlere CADESI-Wert noch auf elf Punkte.

Soweit zu den statistischen Mittelwerten: Beim einzelnen Patienten konnte die Behandlung sowohl eine stärkere als auch eine schwächere Besserung zur Folge haben. Die nabenstehende Tabelle gibt darüber Aufschluss.

Da man die Wirkung von CpGs beim Hund zuvor noch nicht erprobt hatte, wusste die Arbeitsgruppe auch nicht, ob und welche Nebenwirkungen die neuen Medikamente haben könnten. Die Studien aus der Humanmedizin konnten hier allenfalls Hinweise liefern. Auffällig war, dass sich sechs der 17 ursprünglichen Teilnehmer erbrachen. Bei zwei Hunden war das Erbrechen stark ausgeprägt. Eines der Tiere schied deswegen vorzeitig aus der Studie aus. Bei den anderen Hunden war das Erbrechen eher mild. Vier Hunde litten außerdem zeitweise unter Durchfall.

Tatsächlich hatte man bereits beim Menschen nach der Gabe von CpGs Verdauungsstörungen beobachtet. Dennoch ist es bei einem Teil der Hunde unklar, ob tatsächlich die Medikamente die Verdauungsprobleme verursacht haben, denn wie die Besitzer berichteten, hatten sich einige Tiere schon vor der Studie hin und wieder erbrochen oder Durchfall gezeigt.

Weitere Nebenwirkungen waren die Schwellung der Haut an der Injektionsstelle bei drei Hunden und die Schwellung des Lymphknotens in unmittelbarer Nachbarschaft zur Injektionsstelle bei einem Tier. Diese Nebenwirkungen sind als Zeichen für die Aktivität des Abwehrsystems zu werten. Sie verschwanden ohne jede Behandlung wieder von alleine.

Ausblick

Die Arbeitsgruppe an der Münchner LMU ist hochzufrieden mit den Ergebnissen dieser Pilotstudie. Sie hat deutliche Hinweise erbracht, dass die Therapie mit CpGs bei Hunden mit asaisonaler AD wirksam ist und nur wenige und zum größten Teil milde und gut beherrschbare Nebenwirkungen verursacht. Im Vergleich mit der ASIT scheint die Therapie mit den CpGs sogar schneller zu wirken. Ein weiterer Vorteil gegenüber der spezifischen Immuntherapie ist, dass nicht nur Allergien gegen ganz bestimmte und bekannte Allergene behandelt werden können, sondern das Ablenkungsmanöver mit dem Bakterien-Erbgut wahrscheinlich bei einer großen Bandbreite verschiedenster allergieauslösender Stoffe erfolgreich ist. Um das Medikament jedoch in der Praxis einzusetzen, mu?ssen folgende Studien die Ergebnisse bei mehr Patienten in Doppelblindstudien bestätigen. Darüber hinaus sind weitere Untersuchungen zur Findung der optimalen Dosierung und des besten Verabreichungsschemas nötig. (Barbara Welsch)

Titel der Studie: „Immuntherapie der caninen atopischen Dermatitis mit an Gelatinenanopartikel gebundenen CpG Oligodesoxynukleotiden“

Prof. Dr. Ralf S. Müller

Iris Wagner

Medizinische Kleintierklinik Ludwig-Maximilians Universität München

Veterinärstraße 13

80539 München

E-Mail: Ralf.Mueller@med.vetmed.uni-muenchen.de

Quelle: gkf Info 42, Seite 26 ff

Dieser Artikel wurde von der gkf bereitgestellt.

Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung von: www.petprofi.de

Intensivpatienten

Unterstützende Ernährungsmaßnahmen

In der Humanmedizin ist der Nutzen ernährungstechnischer Unterstützung der Intensivpatienten seit vielen Jahren anerkannt, doch bis vor kurzem noch, ist deren Bedeutung in der Veterinärmedizin verkannt worden.

Ein mangelndes Verständnis für die geänderten Ernährungsbedürfnisse des Intensivpatienten und wie sie den Heilungsprozeß beeinflussen, kann allerdings zu Fehlernährung führen.

Die therapeutischen Vorteile einer unterstützenden Ernährungsmaßnahme für den gestreßten oder traumatisierten Patienten sind wohlbekannt und beeinflussen positiv:

- Überlebensrate

- Länge des Klinikaufenthalts

- Komplikationen

- Genesung

- Wundheilung

Hungerzustand des gesunden Tieres

Wird einem gesunden Tier die bedarfsgerechte Nahrung verweigert, kommt es zu einer Reihe von Stoffwechselanpassungen die dazu dienen, die Blutglukosekonzentrationen aufrecht zu erhalten, fettfreies Körpergewebe zu bewahren und das Überleben zu sichern. Die Stoffwechselrate und somit die Energieverwertung und der Glukoseverbrauch werden gesenkt. Gewebereserven bestehend aus Glycogenen und Fettsäuren werden mobilisiert um Energie bereitzustellen. Außerdem werden Aminosäuren mobilisiert, anfänglich aus metabolisch-labilen Proteinen in Leber, Nieren und Magen-Darm-Trakt, um Verluste durch den normalen, täglichen Proteinstoffwechsel zu decken.

Nach einigen Fastentagen sind die Glycogen-Bestände aufgebracht und Fett wird zur primären Brennstoffquelle. Die Proteinverwertung nimmt zu, da Aminosäuren vorrangig für die Glukoneogenese zur Aufrechterhaltung des Glukosespiegels in den Zellen (des Nervensystems, Nierenmarks, Knochenmarks und Blutkreislaufs) genutzt wird, die auf Glukose als Energiequelle angewiesen sind. Der Nahrungsentzug bei gesunden Tieren führt folglich zum Verlust von einem Teil des fettfreien Körpergewebes sowie auch von Fett. Während der Zeit des Nahrungsentzugs bei gesunden Hunden hat die Fettsäureverwertung einen Anteil von 70 - 85 % am Energieaufwand, Proteine bis zu 25 % und Kohlenhydrate weniger als 10 %. Wenn die Futteraufnahme wieder beginnt, nimmt die Aminosäurenmobilisierung ab und der Stoffwechsel kehrt innerhalb von 24 Stunden zum Normalszustand zurück.

Stoffwechselreaktionen auf Streß und Trauma

Stoffwechselstreß zeigt sich durch eine anfängliche hypometabolische Phase, die 24 - 48 Stunden andauert. Während diesem mit der „Ebbe” vergleichbarem Schockzustand nimmt die Stoffwechselrate ab und der Körper versucht weitere Schäden zu verhindern sowie den Flüßigkeitsstatus und die Gewebedurchblutung aufrecht zu erhalten. Die Behandlung in dieser Phase dient primär den lebensrettenden Maßnahmen.

Diese nährstoffarme Phase wird gefolgt von einem mit der „Flut” vergleichbaren Zustand des Hypermetabolismus (erhöhte Stoffwechselrate), der von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen andauern kann, abhängig vom Grad der Schädigung. Hypermetabolismus soll kurzfristig die Wundheilung und den Infektionswiderstand unterstützen. Der Energiebedarf steigt in Abhängigkeit zum Grad der Verletzung und kann in Fällen von Kopftrauma (weil das Gehirn einen besonders hohen Energiebedarf hat), Blutvergiftung, schweren Verbrennungen, massivem Trauma oder in Folge eines radikalen chirurgischen Eingriffs besonders hoch sein. Sogar gesunde Tiere, die geringfügigen Eingriffen unterzogen werden, können einen vorübergehend höheren Energiebedarf von bis zu 10 % über normal erfahren. Einige therapeutische Mittel, wie z. B. hohe Dosen an Steroiden, können den Energiebedarf des Patienten steigern.

Die Glycogen-Bestände sind bei gestreßten Tieren schnell aufgebraucht und Fett wird zur primären und bevorzugten Energiequelle. Die Glukoneogenese durch Aminosäuren nimmt in erheblichem Maße zu, um den Glukosespiegel im Blut für die von Glukose abhängigen Zellen aufrecht zu erhalten sowie zur Reparatur von Gewebe und Neoplasma. Der Proteinabbaustoffwechsel wird erhöht um diesen Bedarf zu erfüllen. Gestreßte und traumatisierte Patienten sind nicht in der Lage Glukose effizient zu verwerten. Größere Mengen diätetischer Kohenhydrate sind daher während dieser Zeit nicht anzuwenden. Sie können zu Komplikationen führen.

Nach Streß oder Verletzung scheinen die proteinsparenden Anpassungen des Nahrungsentzugs, die bei gesunden Tieren auftreten, außer Kraft gesetzt zu sein. Die Folge ist ein Nettoverlust bedeutender Proteinmengen. Die Belastung des Gewebes kann sich über Wochen fortsetzen und während dieser Zeit werden unterstützende Ernährungsmaßnahmen zu einem entscheidenden Bestandteil der Behandlung. Wird dieser Nährstoffbedarf beim Patienten außer Acht gelassen, führt das gewöhnlich zu einem Protein-Energie-Mangelsyndrom. Entgegen dem fastenden, gesunden Tier, weist das metabolisch gestreßte Tier - auch nach Wiederaufnahme der Fütterung - weiterhin eine negative Stickstoffbilanz und beschleunigte Gluconeogenese auf.

Protein-Energie Mangelsyndrom

Im Verlauf einer Protein-Energie-Mangelernährung können sich eine Reihe negativer Auswirkungen zeigen, die in Kombination in der Lage sind, die Rekonvaleszenz zu verzögern sowie die Infektions- und Schockanfälligkeit des Patienten zu erhöhen. Folgende Auswirkungen sind u.a. möglich:

- Schwund von Muskelmasse und Muskelkraft

- Abnahme der Verdauungs- und Absorptionskapazität des Magen-Darm-Traktes

- erhöhte Durchlässigkeit des Darms

- gestörte Immunfunktion

- verzögerte Wundheilung

- vermindertes Plasmavolumen

- reduzierte Funktionsfähigkeit im Bereich des Atmungstraktes und der Herzmuskulatur

- in extremen Fällen führt dies zum Tod durch ein mit einer Infektion einhergehendes Organversagen

Patientenbeurteilung

Die Bestimmung von Patienten, die unterstützender Ernährungsmaßnahmen bedürfen, ist subjektiv. In jedem Fall sollten jedoch die Kranken- und Ernährungsgeschichte, derzeitiges Freßverhalten, physikalische Untersuchungen und Labortests betrachtet werden.

Eine spezifische unterstützende Ernährungsmaßnahme ist angezeigt, wenn:

- die Nahrungsaufnahme seit 3 - 5 Tagen deutlich verringert ist

- es klare Hinweise auf einen akuten Gewichtsverlust von 5 - 10 % des Körpergewichts gibt

- das derzeitige Gewicht 15 % oder mehr unter dem idealen Körpergewicht liegt

- der Körperzustand auf einer Skala von 1 (ausgezehrt) bis 5 (übergewichtig), unter dem optimalen Wert von 3 liegt

- nach vor kurzem erfolgtem Trauma, operativem Eingriff oder von Abmagerung begleiteter Infektion

Sind erst einmal alle Kriterien abgewogen worden, können Umfang und Dauer der unterstützenden Ernährungsmaßnahme geschätzt und ein individueller Ernährungsplan zusammengestellt werden. Für Patienten, denen ein Eingriff bevorsteht, ist die voroperative Beurteilung besonders wichtig, damit eine unter Umständen erforderliche Sondenlegung gleichzeitig mit dem Eingriff vorgenommen werden kann.

Komplikationen bei der unterstützenden Ernährungsmaßnahme

Nach einer Zeit des Nahrungsentzugs sollten alle diätetischen Änderungen langsam und stufenweise eingeführt werden, um Komplikationen zu vermeiden. In der ersten Phase, wenn die Fütterung wieder aufgenommen wird, ist mit Erbrechen zu rechnen oder mit Diarrhöe aufgrund der verringerten Darmoberfläche und verminderter Enzymaktivität. Die normalen Verdauungsfunktionen kehren gewöhnlich innerhalb einiger Tage wieder zurück.

Die Kalorienzufuhr hat eine wichtige Wirkung auf die Genesung. Eine unzureichende Aufnahme kann zu Protein-Energie-Mangelernährung führen, aber Überfütterung kann ähnlich schädlich sein, insbesondere wenn die Kohlenhydratzufuhr zu hoch ist. Bei von Nahrungsentzug gekennzeichneten Patienten kann eine exzessive Kohlenhydratzufuhr zu einem insulininduzierten Transport von Phosphor und Kalium in die Zellen führen. Das daraus folgernde Herz-Kreislauf-Versagen kann in machen Fällen tödlich enden.

Diätauswahl

Bei der Auswahl einer Diät ist es wichtig, die diätetische Zusammensetzung, die Kaloriendichte der Nahrung und ggf. den Durchmesser der Sonde zu berücksichtigen. Grundlegende Diäten mit Aminosäuren oder Glukose können sich bei beeinträchtigter Magen-Darm-Funktion oder zur Ergänzung anderer Futtermittel als nützlich erweisen. Polymere Diäten oder Dosenmischnahrung können für die meisten Zwecke eingesetzt werden. Idealerweise sollten alle Diäten für Intensivpatienten äußerst schmackhaft und hoch verdaulich sein sowie eine hohe Nährstoffdichte aufweisen, um eine adäquate Nährstoffaufnahme in einer reduzierten Futtermenge zu gewährleisten. Kommerzielle Diätnahrung, die gemäß den spezifischen Bedürfnissen gestreßter Tiere zusammengesetzt wurden, ist besonders geeignet.

Kernaussagen

- Unterstützende Ernährungsmaßnahmen können Morbidität und Mortalität bei Intensivpatienten erheblich reduzieren

- Die Patientenbewertung und die Umsetzung eines Ernähungsplanes im Frühstadium kann zu einem erfolgreichen Ergebnis beitragen

- Besondere Aufmerksamkeit sollte dem individuellen Energiebedarf des Tiers gewidmet werden

- Diätzusammensetzung, Form der Verabreichung und Fütterungshäufigkeit sollten auf jeden Patienten individuell und sorgfältig abgestimmt werden.

©/Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von: www.petprofi.de

Chronische Niereninsuffizienz

Chronische Niereninsuffizienz (CNI) ist die am häufigsten auftretende Nierenerkrankung bei Hunden und Katzen. Es ist eine Krankheit, die hauptsächlich bei älteren Tieren auftritt und sich tendenziell progressiv entwickelt und schließlich zu Urämie (Harnvergiftung) und anderen Komplikationen führt.

Die Niere führt viele lebensnotwendige Funktionen aus, die im Falle von CNI vermindert oder nicht mehr stattfinden. Klinische und laborwissenschaftliche Anzeichen weisen auf eine fortschreitende Abnahme dieser Funktionen hin, doch meistens werden die klinischen Anzeichen erst offensichtlich, wenn bereits 65 - 75 % des Nierengewebes zerstört ist. Aus diesem Grund bleiben die CNI Erkrankungen im Frühstadium häufig unentdeckt. Folglich ist eine Frühdiagnose von CNI anhand von regelmäßigen Blutuntersuchungen und Harnanalysen, gerade bei älteren Tieren wünschenswert.

Diätetische Behandlung

Obgleich es noch keine Heilung für CNI gibt, können geeignete medizinische Behandlungen und Diäten das Fortschreiten und die Auswirkungen von CNI beeinflussen, und zu einer besseren Lebensqualität des Patienten beitragen.

Die Ziele der diätetischen Behandlung können wie folgt zusammengefasst werden:

- Deckung des Nährstoff- und Energiebedarfs betroffener Tiere

- Verringerung der klinischen Anzeichen von Urämie durch Senkung des Proteinabbaus

- Minimierung von Elektrolyten-, Vitamin- und Mineralstoffstörungen

- Der Versuch, das Fortschreiten des Nierenversagens zu verlangsamen

Da viele der klinischen Anzeichen in Verbindung mit CNI auf die Ansammlung toxischer Abfallprodukte des Proteinstoffwechsels und das Ausbleiben der Phosphorausscheidung zurückzuführen sind, konzentriert sich die Ernährungstherapie auf die Kontrolle von Phosphor und Protein im Futter. Allerdings sind auch andere Nahrungskomponenten wie Kalzium, Natrium, Kalium und wasserlösliche Vitamine, sowie der Energiegehalt und die Fette im Futter zu berücksichtigen.

Phosphor

Es ist nachgewiesen, dass eine reduzierte Phosphorzufuhr mit der Nahrung das fortschreitende Nierenversagen bei Hunden verzögern kann. Patienten mit CNI weisen oft hohe Serumphosphor-Konzentrationen auf. Fällt die Nierenfunktion auf etwa 20 % des normalen Wertes, dann ist die Phosphorausscheidung über die Nieren beeinträchtigt. Ein erhöhter Serumphosphorspiegel kann zur Mineralisierung von Weichteilen führen, sowie zu einer zunehmenden Synthese und Freisetzung des Parathormons (PTH) und so möglicherweise zum Fortschritt des Nierenschadens beitragen.

Phosphorarme Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Behandlung von CNI, der das Fortschreiten des Zustandes verzögern kann. Eine Phosphorreduzierung sollte möglichst gleich nach einer CNI Diagnose einsetzen und ist an sich für alle Hunde mit beeinträchtigter Nierenfunktion angezeigt.

Proteine

Die eingeschränkte Fähigkeit der Niere, Abfallprodukte des Proteinstoffwechsels auszuscheiden, ist eine der wesentlichen Ursachen sowohl urämischer Symptome als auch der laborwissenschaftlich festgestellten Abnormalitäten bei Hunden mit Nierenversagen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass eine reduzierte Proteinaufnahme sowohl die Harnstoff- als auch die Kreatinin-Konzentrationen im Blut senken kann. Eine proteinreduzierte Diät kann helfen, indem sie:

a) die Phosphoraufnahme herabsetzt,

b) die mit dem Protein in Verbindung stehende Stoffwechselprodukte verringert

c) den Säurespiegel senkt, was zur Linderung der metabolischen Azidose (Übersäuerung) beitragen kann.

Eine exzessive Proteinbeschränkung bringt allerdings auch potenzielle Probleme mit sich, die zu einer Protein-Unterversorgung führen können. Der Proteinbedarf von Hunden mit CNI konnte bisher nicht ermittelt worden, aber es ist wahrscheinlich, dass er ähnlich oder sogar höher als der gesunder Tiere ist. Darüber hinaus kann Nierenversagen einen erhöhten Verlust von Proteinen oder spezifischen Aminosäuren über den Harn zur Folge haben. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass bei der Zusammensetzung der proteinreduzierten Diät besonders hochwertige Proteine eingesetzt werden, um die Risiken eines Mangels an essenziellen Aminosäuren zu minimieren.

Aufgrund ihres einzigartig komplexen Proteinstoffwechsels sind Katzen einer größeren Gefahr von Proteinmangel bei Fütterung einer proteinreduzierten Diät ausgesetzt als Hunde.

Kalzium

Die Kalziumkonzentrationen im Blut von CNI Patienten können niedrig, normal oder hoch sein. Empfohlen wird eine normale Kalziumzufuhr oder auch kalziumangereichtes Diätfutter. Auf der anderen Seite kann bei einem exzessiven Kalzium-Phosphor-Spiegel im Blut, Weichteilverkalkung auftreten, die wiederum zum beschleunigten Fortschreiten des Nierenschadens beiträgt.

Natrium

Um der zunehmenden Last gewachsen zu sein, nimmt die Natriumausscheidung überlebender Nephrone in der erkrankten Niere zu. Generell ist diese Reaktion zum Ausgleich des Natriumspiegels adäquat, bis der Zustand im fortgeschrittenen Stadium ist. Die Fähigkeit der Niere sich an die veränderte Natriumzufuhr anzupassen, wird jedoch mit Fortschreiten der Krankheit immer geringer.

Einige Berichte deuten an, dass 58-93 % aller Hunde mit CNI an Bluthochdruck leiden, während andere Berichte auf eine wesentlich geringe Anzahl schließen lassen.

Bluthochdruck kann aus zwei Gründen von Bedeutung sein:

- Daraus können sich verschiedene Konsequenzen ergeben, einschließlich Herzversagen.

- Er kann zur Weiterentwicklung des Nierenschadens beitragen

Die Reduzierung des Blutdrucks bei Hunden mit nachgewiesenem Bluthochdruck ist erwünschtes Ziel der Therapie, also ist eine Natrium-Anreicherung kein geeignetes Mittel für die meisten CNI-Fälle. Im Gegensatz dazu sollte aber auch eine extreme Natriumrestriktion vermieden werden.

Auf die Behandlung von CNI abgestimmte Diäten haben zumeist einen geringeren Natriumgehalt als normales Futter. Da die Fähigkeit zur Anpassung der Natriumausscheidung bei Tieren mit CNI gestört ist, ist die stufenweise Einführung der diätetischen Therapie (über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen) zu empfehlen.

Vitamine des B-Komplex

Hunde mit CNI laufen Gefahr eines Mangels an wasserlöslichen Vitaminen aufgrund:

- der reduzierten Nahrungsaufnahme (Appetitlosigkeit)

- der erhöhten Harnverluste im Falle von gesteigertem Harnabsatz

- dem erhöhten Bedarf während des Erholungsprozesses

Ist ein Mangel an wasserlöslichen Vitaminen vorhanden, kann dies schließlich zu Abmagerung führen. Eine zusätzliche Gabe von Vitaminen des B-Komplex ist folglich zuträglich und sollte das Doppelte des Erhaltungsbedarfs betragen.

Energie und Fette

Der Stoffwechsel von Protein (aus der Nahrung oder vom Organismus) zur Gewinnung von Energie ist bei Patienten mit CNI unerwünscht, da es die Menge an stickstoffhaltigen Abfallprodukten erhöht, die über die schlecht funktionierenden Nieren ausgeschieden werden müssen. Eine adäquate Versorgung mit Energie aus der Nahrung ist folglich wichtig, um weiterem Gewebeabbau vorzugreifen und sollte aus nicht proteinhaltigen Quellen stammen.

An CNI erkrankte Tiere haben kaum Appetit, deshalb sollte die Energiedichte des Futters hoch genug sein, damit das Tier den notwendigen Nährstoffbedarf über eine relativ kleine Futterportion decken kann. In diesem Sinne bieten Fette als nicht proteinhaltige Energiequelle mehr Vorteile als Kohlenhydrate, denn sie stellen etwa die zweifache Energiemenge pro Gramm zur Verfügung und verbessern die Schmackhaftigkeit. Aus diesem Grund ist die für Hunde und Katzen mit CNI speziell zusammengesetzte Dosennahrung tendenziell sehr fetthaltig.

Kernaussagen

- Nahrungsumstellung ist eine der wichtigsten Maßnahmen bei der Behandlung von Hunden mit chronischer Nierenerkrankung

- Die restriktive Aufnahme von Phosphor mit der Nahrung reduziert erwiesenermaßen einen hohen Serumphosphatspiegel und verlangsamt das Fortschreiten des Nierenversagens

- Die Proteinrestriktion kann die klinischen Anzeichen von Urämie durch reduzierten Proteinabbau verringern

- Aufgrund des hohen Vorkommens von Bluthochdruck bei Hunden mit CNI ist eine Supplementierung mit Natrium in den meisten Fällen nicht geeignet.

- Katzen und Hunde mit CNI laufen Gefahr eines Mangels an wasserlöslichen Vitaminen

- Ein erhöhter Fettgehalt in der Diät ist empfehlenswert, da er die Energiedichte erhöht und die Akzeptanz verbessert

Veröffentlichung mit freundlicher Unterstützung von: www.petprofi.de

Tierleid durch falsche Diagnose

Die Bundestierärztekammer warnt vor der Behandlung kranker Tiere durch Laien im Internet und anderen Portalen werben Tierheilpraktiker, Tierpsychologen oder Tierphysiotherapeuten zunehmend mit alternativen Methoden oder geben Ratschläge zur Selbstbehandlung von Hund, Katze und Co. Doch diese sind oft nicht nur wirkungslos, sondern können im schlimmsten Falle auch fatale Folgen für das Tier haben.

„Weil ‘alternative’ Behandlung sich besser anhört, oder weil man Vorbehalte gegen die sogenannte ‘˜Schulmedizin’ hat, suchen einige Tierbesitzer mit ihrem kranken Liebling nicht zuerst den Tierarzt auf, sondern legen die Gesundheit der Tiere in die Hände von Tierheilern. Oder sie versuchen, auf der Basis von Halbwissen aus dem Internet, das kranke Tier selbst zu behandeln“, erklärt Dr. Uwe Tiedemann, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Tierbehandlung der Bundestierärztekammer (BTK).

Was dabei herauskommen kann, zeigen einige Beispiele, die die BTK dokumentiert hat:

- Ein Hund mit einer schmerzhaften Pfote bekommt vom Besitzer übers Wochenende homöopathische Globuli. Durch die nicht erkannte Vereiterung entsteht eine Blutvergiftung, die umso länger mit Antibiotika bekämpft werden muss.

- Die seit Tagen verklebten Augen eines Kaninchens werden auf Anraten eines Nicht-Tierarztes mit Augentropfen behandelt. Die Ursache war aber eine in die Augenhöhle durchgebrochene Zahnwurzel. Bei rechtzeitiger Untersuchung und Behandlung durch einen Tierarzt könnte das Tier noch leben.

- Die Katze reißt sich büschelweise Fell aus. Auf Anraten zahlreicher Internetforen probiert die Besitzerin eine neue Futtersorte nach der anderen. Ein tierärztlicher Hautcheck hätte die verursachenden Parasiten leicht erkannt und der Katze wäre wochenlanges Leiden erspart geblieben.

- Das Pferd speichelt seit Tagen, ein „Heilkundiger“ raspelt die Zähne. Ein rechtzeitig zugezogener Tierarzt hätte bei genauer Untersuchung erkannt, dass das Tier an einem schmerzhaften Zungentumor leidet.

Tiedemann: „Wir können nur davor warnen, ohne Vorstellung des Tieres in einer Tierarztpraxis Diagnosen aus dem Internet zu übernehmen und auf eigene Faust herumzudoktern. Und in ein paar Wochenendkursen lernt man als Tierheilpraktiker, Dentist oder Akupunkteur eben nicht dasselbe wie ein Tierarzt im fünfeinhalbjährigen Studium, das mit einer staatlichen Prüfung und Zulassung zur tierärztlichen Tätigkeit (Approbation) bundesweit einheitlich abschließt.“ Nicht zuletzt wegen der Gefahr der Übertragung ansteckender Krankheiten vom Tier auf den Menschen sei solides Fachwissen gefragt. Nur Tierärzte verfügen durch ihre umfassende Ausbildung und oft jahrelange Weiterbildung nach dem Studium über das Wissen, eine Diagnose zu stellen und eine geeignete Therapie einzuleiten. Und nur Tierärzte können abschätzen, ob eine schulmedizinische oder eine regulationsmedizinische Behandlung, wie z.B. Homöopathie, Pflanzenmedizin, zielgerichtete Physiotherapie, Akupunktur oder auch eine Kombination für den einzelnen Patienten sinnvoll und zielführend ist, so Tiedemann.

„Es gibt mittlerweile zahlreiche Tierärzte, die ergänzend zu ihrem Studium fundierte Kenntnisse in ganzheitlichen Methoden der Tiermedizin erworben haben. Da lohnt eine Nachfrage in der eigenen Tierarztpraxis oder bei der zuständigen Tierärztekammer.“

Doch nicht nur „Heilkunde“ aus dem Internet, auch den zunehmenden Wildwuchs an nichttierärztlichen Behandlern aller Art sehen Veterinäre kritisch. Was viele Tierhalter nicht wissen: Es gibt keine staatlich geregelte Ausbildung zum Tierheilpraktiker, Tierpsychologen oder Tierphysiotherapeuten. Diese Berufsbezeichnungen sind nicht geschützt. Jeder darf sich, sogar ohne Ausbildung, so nennen. Sinnvoll ist nach Ansicht der Arbeitsgruppe darum eine nachvollziehbare Regelung für jegliche Form der Ausübung von Tierbehandlung. Nur so werde sichergestellt, dass Tiere eine tierschutzgerechte Diagnostik und Therapie erhalten und dass ansteckende Krankheiten zum Schutz von Tier und Mensch rechtzeitig gezielt bekämpft werden.

Quelle: BTK/Berlin - www.bundestieraerztekammer.de

Epilepsie - Anfallerkrankungen

Epilepsie (Fallsucht) tritt gehäuft bei bestimmten Hunderassen (und deren Mischungen) auf

Aus Anlaß der Rassestandardbeschreibung des Cavalier King Charles Spaniels in Ausgabe 2/2015 unserer Zeitschriften, möchten wir in diesem Zusammenhang auf diese Anfallserkrankung eingehen, weil die beschriebene Rasse zu den “Risikorassen” gehört.

Epilepsie führt zu anfallsartigen Krämpfen und kurzdauernder Bewußtlosigkeit oder längeranhaltender Verwirrtheit. Sie kann milde und heftige Verlaufsformen zeigen - und sie kann verschiedene Ursachen haben.

Die Tiermedizin unterscheidet die primäre Epilepsie und eine sekundäre Epilepsie bei Hunden. Die primäre Epilepsie bei Hunden ist eine Erbkrankheit, die gehäuft bei bestimmten Rassen (z.B. Golden-Retriever, Labrador-Retriever, Collie, Deutsche Schäferhunde, Deutscher Boxer, Pudel, Beagle, Magyar-Viszla und Cavalier King Charles?Spaniel) vorkommt. Epilepsiehunde weisen leicht erregbare Nervenzellen auf, was eine Krampfbildung zur Folge hat. Aufregung und Anstrengung können also entsprechende Krampfanfälle auslösen.

Bei der sekundären Epilepsie liegt eine andere Grunderkrankung als Ursache für die epileptischen Krämpfe vor. Es ist möglich, daß Geschwüre der Bauchspeicheldrüse (Absinken des Blutzuckers/Hypoglykämische Zustände), Gehirnentzündungen oder -geschwülste, Gehirnblutungen und -verletzungen, wie auch Leber- und Nierenerkrankungen für die Krämpfe ursächlich sein können.

Im Krampfanfall liegt (fällt) der Hund zur Seite, speichelt, verbeißt sich unter Umständen unkontrolliert, zeigt Streckkrämpfe, vollführt “Ruderbewegungen” mit den Gliedmaßen, setzt Urin und Kot ab. Die Augen sind starr oder “verdreht”, der Hund ist unansprechbar. Die Intensität und Dauer eines epileptischen Anfalls kann stark variieren.