Haltung und Pflege

Haltung und Pflege: Für ein gesundes Hundeleben

Die richtige Haltung und Pflege ist entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Hundes. Von der Fellpflege bis zur Erste-Hilfe-Versorgung: Erfahren Sie, wie Sie Ihrem Vierbeiner das beste Leben ermöglichen können!

Entspannter Jahreswechsel für Hund & Katze?

Ein Prosit auf das Neue Jahr 2024! Glück und Zufriedenheit erhoffen wir uns für unsere Familien und natürlich auch für unsere Haustiere! Feuchtfröhlich und mit enormem Getöse wird auch der bevorstehende Jahreswechsel rund um die Welt gefeiert werden. Feuerwerk und Böller versetzen die Menschen jährlich wiederkehrend in Amüsement und Verzückung; mit Ooh’s und Aah’s wird des Nächtens in den Himmel gestaunt. Für Haus- und Wildtiere wachsen sich diese Tage jedoch zu blankem Horror und Dauerstress aus. Ihr viel feineres, empfindlicheres Gehör, als das des Menschen, lässt sie vor dem lauten Getöse erschrecken und die Flucht ergreifen. So ist es also nicht verwunderlich, dass sich unsere Hunde und Katzen verkriechen möchten und wenig Lust verspüren, vor die Haustüre zu gehen.

Leider können viele den Null-Uhr-Schlag am 31.12. nicht abwarten und verballern ihre Kracher und Raketen bereits tagsüber, vor und nach dem Jahreswechsel. Diese unverhofften Böllerschläge versetzen Haus- und Wildtiere nicht selten in Schreck und Panik (immer häufiger auch Menschen, die in der heutigen Zeit Freveltaten nicht ausschließen können).

Mit Beginn der Knallerei sind daher Hunde nicht mehr von der Leine zu lassen. Wie schlimm könnte so ein Jahr enden oder beginnen, wenn sich -aufgrund einer plötzlich gezündeten Rakete- der Hund in Konfusion losreißt und vor ein Auto rennt.

Denken wir bitte auch an Eltern von Kleinkindern: Führen Sie Ihre Kinder stets sicher an der Hand, damit sie im Falle eines unverhofften Knalls nicht verletzt werden. Auch das Zurücklassen im Auto ist (niemals) während dieser Tage keine ‘gute Idee’, weder für Haustiere, noch für Kinder!

Im Haus wiederum sollte Hund+Katz’ & Co. der ruhigste Raum zugedacht werden. Mit geschlossenem Fenster und Rollo, der gewohnten Geräuschkulisse (TV, Radio) und der üblichen Zimmerbeleuchtung, überstehen die Fellnasen diese lauten Tage am gelassensten.

Wenn zudem auch noch die Menschen gelassen bleiben, sinkt der Pegel der Aufregung am schnellsten.

Völlig falsch wäre es, dem Hund Trost und Zuspruch für sein ängstliches Verhalten zu geben. Sie bestärken dadurch sein Benehmen und forcieren unter Umständen, dass sich der Hund auch bei Gewitter und Donner in ein wimmerndes Häufchen Elend verwandelt.

Wenn Sie eine „coole Socke“ besitzen und das Silvesterspektakel hautnah gemeinsam mit Ihrem Vierbeiner verbringen können, dann genießen Sie die Zeit.

Und auch hier noch ein Rat zum Schluss: Tragen Sie UND Ihr Tier gut sichtbare Reflektoren (wie bewegliche Blinker, ein reflektierendes Halsband mit Leine usw.), damit Autofahrer Sie jederzeit rechtzeitig erkennen können.

Sinne fürs Leben

wie Welpen ihre Umwelt wahrnehmen

Für viele Hundeliebhaber gibt es kaum etwas Schöneres, als ihren kleinen Schützling so früh wie möglich kennen zu lernen und im Welpenalter zu sich nach Hause zu holen. Die Erlebnisse und Erfahrungen als frischgebackener Hundehalter, vor allem in der ersten Zeit, sind etwas ganz Besonderes und beeinflussen die Zukunft für Sie und Ihren Vierbeiner entscheidend. Hierbei sollten Sie unbedingt berücksichtigen, welche Fähigkeiten Ihr kleiner Welpe schon besitzt und welche sich erst im Laufe der Zeit entwickeln müssen.

Erfahrung vor der Geburt

Auch wenn die neugeborenen Welpen so hilflos erscheinen, haben sie dennoch schon vor der Geburt im Körper ihrer Mutter einige Erfahrungen gemacht. Bereits als Embryo können sie Wärme und Kälte sowie Schmerzen wahrnehmen. Auch das Gleichgewichtsorgan funktioniert schon vor der Geburt. So führen die Wärme und ein sanftes Schaukeln oder wiegende Bewegungen im Mutterleib zu entspannten Körperhaltungen des Ungeborenen und somit zu angenehmen Erfahrungen. Daher beeinflusst ein guter Gesundheitszustand, eine bedarfsgerechte Versorgung und vor allem eine liebevolle Haltung der trächtigen Hündin schon die Entwicklung des Nachwuchses. Bei einem guten, verantwortungsvollen Züchter sollte dies selbstverständlich sein. Denn eine mit Aufmerksamkeit, Schutz und Streicheleinheiten rundum versorgte Hündin bringt ausgeglichene Welpen zur Welt.

Geistige Entwicklung

Der größte Teil der körperlichen sowie geistigen Entwicklung vollzieht sich bei einem Hund im ersten Lebensjahr, wobei die Fortschritte seiner geistigen und physischen Fähigkeiten gerade in den ersten Wochen und Monaten am größten sind. In den ersten Lebenstagen müssen die kleinen Welpen von ihrer Mutter beschützt und gepflegt werden. Aber dennoch sind schon einige der Sinne recht gut entwickelt. In den ersten zwei Lebenswochen kann ein Welpe zwar noch nichts sehen, denn die Äuglein sind noch geschlossen, aber sein Näschen funktioniert gleich nach der Geburt und kann schon vereinzelte Duftstoffe aufnehmen und identifizieren. Somit gehört der Körpergeruch von Artgenossen und auch von den betreuenden Menschen zu den ersten Dufteindrücken, die Hunde wahrnehmen und abspeichern können. Haben Sie also die Gelegenheit, den kleinen Vierbeiner öfter zu besuchen, bevor er endgültig ins neue Zuhause zieht, wird er sich gleich an die Gerüche von Ihnen gewöhnen. Und somit auch nach dem Umzug, wenn er von Mutter und Geschwistern getrennt wird, weniger Eingewöhnungsschwierigkeiten –andere würden es als Heimweh bezeichnen– haben.

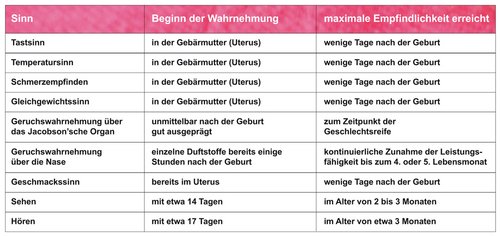

Die nachstehende Tabelle erklärt, ab wann die verschiedenen Sinne des Welpen ihre Funktion aufnehmen und zu welchem Zeitpunkt sie schließlich die höchste Empfindlichkeit erreichen, die im Normalfall bis ins Alter erhalten bleibt.

Ein Welpe riecht und schmeckt

Schon kurz nach der Geburt kann ein Welpe bestimmte Duft- und Geschmacksstoffe wahrnehmen. Dies ist für ihn auch besonders wichtig, da die Hündin nur in der Zeit, in der sie ihren Nachwuchs aufzieht, bestimmte Duftstoffe abgibt, die ihren Kleinen Geborgenheit vermitteln und bei ihnen Stress vermindern. Diese Stoffe werden bei Hunden als „Dog Appeasing Pheromone“ bezeichnet, was so viel wie „beruhigender Botenstoff“ bedeutet. Übrigens wirken sie auch auf erwachsene Hunde und werden sogar bei der Verhaltenstherapie von ängstlichen Hunden eingesetzt.

Entwicklung der Riechorgane

Ein Welpe kann zwar schon vom ersten Lebenstag an Gerüche wahrnehmen, diese Fähigkeit entwickelt sich aber in den ersten Lebensmonaten immer weiter, bis sie die Empfindlichkeit erreicht hat, die den Geruchssinn mit seiner hohen Leistungsfähigkeit beim Hund auszeichnet. Vor nicht allzu langer Zeit wurde festgestellt, dass der Geruchssinn bei Hunden auf zwei Riechsystemen basiert. Das eine befindet sich in der Nase und ist in der Lage mit durchschnittlich 200 Millionen Riechzellen weit über 100.000 verschiedene Gerüche zu identifizieren. Um diese Leistung zu vollbringen, wird die Riechschleimhaut in zahlreiche Falten gelegt, wodurch eine Oberflächenvergrößerung und eine Verbesserung der Geruchsfähigkeiten erfolgt. Sie werden feststellen, wie schnell der Welpe in den ersten Lebensmonaten lernt „seine Nase einzusetzen“, was für ihn mit der Zeit immer wichtiger bei der Entdeckung seiner Umwelt ist. Sie können diese Entwicklung noch fördern, indem Sie schon kleine Fährten mit Leckerlis auslegen, die der Welpe finden soll, oder ihn nach seinem Lieblingsspielzeug suchen lassen, wobei er sicherlich seine Nase benutzen wird.

Das zweite Riechorgan befindet sich am Dach der Mundhöhle. Es wird nach seinem Entdecker Jacobson’sches Organ oder auch Vomeronasalorgan genannt. Die Duftstoffe gelangen über die Nase sowie über einen kleinen mit der Mundhöhle verbundenen Gang zu diesem Organ. Hier werden nur Düfte identifiziert, die von Artgenossen stammen und Auskunft über deren Geschlecht, Fortpflanzungsverhalten und Position in der Rangordnung liefern. Spätestens wenn Ihr kleiner Vierbeiner beginnt, sich für das andere Geschlecht zu interessieren, wird dieses wundersame Riechorgan –ganz besonders bei Rüden– zum Einsatz kommen. Sie erkennen es daran, dass der Hund nicht wie sonst üblich nur seine Nase beim Beschnüffeln der Umweltreize einsetzt, sondern dabei seine Schnauze öffnet und mit der Zunge versucht, die Duftstoffe in den oberen Mundhöhlenbereich zu übertragen. Oft ist dies mit einem deutlich hörbaren „Schnattern“ verbunden.

Irgend etwas hat seine Neugier geweckt und erhält seine volle Aufmerksamkeit. Welpen sind wie wissbegierige, kleine Kinder; sie „saugen" neue Eindrücke mit allen Sinnen auf. Foto:©shutterstock.com/Volodmyr BurdiakSehen

Irgend etwas hat seine Neugier geweckt und erhält seine volle Aufmerksamkeit. Welpen sind wie wissbegierige, kleine Kinder; sie „saugen" neue Eindrücke mit allen Sinnen auf. Foto:©shutterstock.com/Volodmyr BurdiakSehen

Um den 13. Lebenstag herum öffnen sich die Augen und bieten dem Welpen einen völlig neuen Sinneseindruck: Helligkeit. Zuerst sieht er noch blass und verschwommen, aber mit jedem Tag verbessert sich die Sehfähigkeit und im Alter von zwei bis drei Monaten ist die Entwicklung abgeschlossen.

Das Gesichtsfeld von Hunden ist wesentlich größer als das vom Menschen, bei dem es etwa 180 Grad beträgt. Bei brachycephalen (kurzschädeligen) Hunden sind die Augen seitlicher platziert als bei mesocephalen Hunden mit längerer Schnauze.

Das Gesichtsfeld bei Hunden beträgt zwischen 240 und 270 Grad. Je enger die Augen zusammenliegen, umso größer ist auch das Sehfeld für die räumliche Wahrnehmung, das je nach Hunderasse zwischen 30 und 60 Grad umfasst. Haben Sie sich also für eine kurzschädelige Rasse entschieden, hat Ihr Vierbeiner ein größeres Gesichtsfeld, aber eine etwas geringere räumliche Wahrnehmung als ein Rassevertreter mit einer längeren Schnauze.

Was die Schärfe beim Nahsehen betrifft, so kann der Hund die Leistungen von uns Menschen nicht erreichen. Ein junger Mensch kann bis auf 7 cm Nähe scharf fokussieren. Hunde können dagegen nur bis zu einem Abstand von 33 bis 50 cm noch etwas scharf erkennen. Das erklärt, warum sie ganz in der Nähe befindliche Objekte mit ihrem Geruchs- und Geschmackssinn untersuchen.

Eine Besonderheit im Hundeauge ist das Tapetum lucidum. Es ist eine Art Spiegelfläche in der oberen Hälfte des Augenhintergrundes. Sie sorgt für die Verbesserung der Lichtausbeute, indem einfallende Lichtstrahlen reflektiert und somit erneut auf die Sinneszellen der Netzhaut fallen. Wird ein Hund im Dunkeln von Licht angestrahlt, ist diese Reflexion in den Augen nicht zu übersehen.

Bei manchen Hunden lässt das Sehvermögen im Alter deutlich nach und kann bis zur Blindheit führen. Hieran können verschiedene Augenerkrankungen oder Allgemeinerkrankungen ursächlich beteiligt sein.

Farben sehen

Das Farbspektrum des Hundes unterscheidet sich etwas von dem des Menschen. Hunde können nur in zwei Wellenlängebereichen Farben deutlich wahrnehmen. Um 430 Nanometer, also im kurzwelligen Bereich, erkennen die Rezeptoren in der Netzhaut des Auges die Farben Violett und Blau. Im langwelligen Bereich, also um 570 Nanometer, werden die gelben bis roten Farbtöne wahrgenommen. Allerdings sieht der Hund sie einheitlich als einen Gelbton. Den mittleren, also grünen Bereich des Farbspektrums, empfindet er dagegen nur als Weiß oder Grau. Wenn Sie also Ihren Vierbeiner auch mit Farbreizen erziehen oder mit bestimmten Spielzeugen oder Apporteln, die er unterscheiden soll, beschäftigen wollen, sollten Sie Gegenstände in den Blau- und Violetttönen oder in Gelb wählen, da er sie wirklich an der Farbe erkennt. Ein roter Ball sieht für einen Hund gelb aus. Grüne Gegenstände können nicht an der Farbe erkannt werden.

Hören

Hunde haben ein fantastisches Gehör, aber nicht von Geburt an, da anfangs die Gehörgänge noch verschlossen sind. Neugeborene können zwar schon laute Geräusche in unmittelbarer Umgebung wahrnehmen, aber erst in der dritten Lebenswoche wird der Gehörgang geöffnet und die vollständige Funktion des Hörorgans entwickelt.

Der Gehörsinn des Hundes ist wesentlich leistungsfähiger als der des Menschen. Er nimmt Töne bis in den Ultraschallbereich wahr. Vermutlich hören Hunde alle Frequenzen zwischen 30 Hertz und 64 Kilohertz. Aufgrund der unterschiedlichen Schädelanatomie nehmen kleinere Hunde höhere Töne wahr als ihre größeren Artgenossen.

Das Hundeohr ist so aufgebaut, dass es wesentlich leisere Geräusche hört als das menschliche Ohr. Daher reicht es vollkommen aus, wenn man leise mit dem Hund spricht. Schon vom Welpenalter an sollten Sie daher im Umgang mit dem Vierbeiner und bei seiner Ausbildung auf laute Kommandos verzichten. Wie auch beim Sehen lässt die Hörleistung im hohen Alter nach und kann bis zu völliger Taubheit führen.

Die Konfrontation mit unterschiedlichen Sinnesreizen fördert die Entwicklung eines Welpen. ABER Überforderung kann großen Schaden anrichten! Daher bitte alles mit "Maß und Ziel". Foto:©shutterstock.com/Dan_ManilaÜberforderung vermeiden

Die Konfrontation mit unterschiedlichen Sinnesreizen fördert die Entwicklung eines Welpen. ABER Überforderung kann großen Schaden anrichten! Daher bitte alles mit "Maß und Ziel". Foto:©shutterstock.com/Dan_ManilaÜberforderung vermeiden

Ein Hund ist bis zum vierten oder fünften Lebensmonat noch ein Welpe. Danach gilt er als Junghund. Wann er tatsächlich als ausgewachsen oder erwachsen bezeichnet werden kann, ist von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Grundsätzlich sind kleine Hunderassen schneller ausgewachsen und auch geistig eher reif als große Hunde.

Auf alle Fälle darf ein Welpe weder seelisch noch körperlich überfordert werden. Sicherlich ist die Konfrontation mit vielen verschiedenen Umweltreizen förderlich für die Entwicklung des Welpen, aber ein Zuviel kann großen Schaden anrichten, wenn das Hundekind zu extremen oder sogar für ihn bedrohlich wirkenden Dingen ausgesetzt wird. Ein gesundes Mittelmaß ist hier gefragt.

Sinneseindrücke fördern die Gehirnentwicklung

Ab der vierten Lebenswoche sind die Sinnesorgane des Welpen weitgehend voll ausgebildet und er wird mit einer immer größer werdenden Fülle von Umwelteindrücken konfrontiert. Das bringt seine Gehirnentwicklung auf Trab. Die Lernprozesse laufen dabei direkt im Nervensystem ab. Fehlen in dieser sensiblen Phase die Sinnesreize, bleibt die Bildung entsprechender Nervenverknüpfungen zurück und kann auch zeitlebens nicht mehr aufgeholt werden. Vielfältige Sinneseindrücke und Herausforderungen fördern somit die Gehirnentwicklung und je leistungsfähiger das Gehirn ist, umso besser gerüstet ist der Hund im täglichen Leben.

Während der kurzen Zeit bis zur zwölften Lebenswoche sind Welpen aufgeweckt, neugierig und unbefangen. Angst oder Misstrauen vor Fremden kennen sie noch nicht. Sie nehmen alles hin, was ihnen widerfährt, und gewöhnen sich daran, wobei natürlich keine extremen Eindrücke auf sie einströmen sollten, die sie zu sehr erschrecken oder ihnen gar Schmerzen bereiten. Mit zunehmendem Alter werden die Kleinen jedoch immer misstrauischer und zeigen auch mal Meideverhalten. Das ist völlig normal, weil zur Neugierde jetzt auch Angstgefühle hinzukommen. Mit etwa 13 Wochen überwiegt die Angst vor Fremden die Neugierde. Werden Welpen erst jetzt mit vielfältigen Umweltreizen konfrontiert, dauert das Lernen wesentlich länger. Natürlich kann der Hund weiterhin Erfahrungen sammeln und etwas dazulernen -sein Leben lang-, aber die Umweltsicherheit hat dann bereits gelitten.

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des PetProfi™ Service - www.petprofi.de

Zum Weiterlesen: Lehari, G.: Das Welpen-Handbuch. Cadmos, 2005

Rauth-Widmann, B.: Die Sinne des Hundes. Cadmos, 2005

Der Hundemantel-Knigge:

Funktionskleidung für den Winter

Modischer Schnickschnack oder funktionelles Hilfsmittel? Hundemäntel sind entgegen der landläufigen Meinung keine reine Geschmackssache. Unter bestimmten Umständen sollten auch Hunde im Winter dick auftragen. Wichtig ist nicht nur, das passende Kleidungsstück für den Vierbeiner zu finden, sondern auch den richtigen Zeitpunkt, um es anzuziehen.

Ein frierender Hund sieht genauso erbärmlich aus wie ein bibbernder Mensch: Er zittert. Das sieht man bei frostigen Temperaturen besonders häufig bei Rassen mit kurzem Fell und folglich fehlender Unterwolle. Auch magere, alte und kranke Tiere sowie kleine Hunde neigen zum Frieren.

Kälteempfinden ist individuell

„Selbst so mancher größere, großzügiger behaarte Hund gehört zu den Frostbeulen, denn das Kälteempfinden ist individuell“, sagt Dr. Heidi Bernauer-Münz, Tierärztin, Tierverhaltenstherapeutin und Vorsitzende des Arbeitskreises für Kleintiere bei der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e. V. „Es ist ganz einfach: Wenn das Tier fröstelt, dann hilft ein Hundemantel dabei, ihn warm zu halten. Hundemäntel werden zwar häufig als Accessoire oder modische Erscheinung belächelt – sie sind aber vorrangig ein funktionelles Hilfsmittel, um ein Tier gesund durch die kalte Jahreszeit zu bringen.“ Ein Tier, das im Winter offensichtlich nicht friert und sich genauso entspannt draußen bewegt wie im Sommer, sollte natürlich keinen Mantel tragen – selbst wenn der Halter die aktuelle Hundemode attraktiv findet.

Situationsangemessen anziehen

Dr. Bernauer-Münz rät Hundehaltern, ihre Vierbeiner und deren Kälteempfinden zu beobachten. „Der Hundemantel sollte je nach Situation getragen werden: Ist es offensichtlich, dass der Hund friert, wird der Mantel übergezogen. Läuft er gerade oder tobt mit anderen Hunden, dann zieht man ihn aus. Kommt das Tier zur Ruhe, bekommt es den Mantel wieder übergestreift. Das ist bei Hunden nicht anders als bei uns Menschen“, erklärt Bernauer-Münz. Dabei ist der Einsatz eines Mantels auch für Hunde sinnvoll, die aktiv Hundesport betreiben: Der Mantel wird in den Trainingspausen angelegt, um dafür zu sorgen, dass die aufgewärmten Muskeln nicht sofort auskühlen.

Der perfekte Sitz

„Die Größe des Mantels sollte dem Körper des Hundes angepasst sein“, rät die Tierärztin. Der perfekte Sitz ist hier alles: Ein passender Mantel engt das Tier nicht ein und lässt sich bequem an- und ausziehen. Beine, Hals und Rute des Tieres müssen frei und ungestört beweglich sein. Dazu sollte das Mäntelchen atmungsaktiv und wasserundurchlässig sein.

Nicht jeder Hund mag es sofort, einen Mantel übergestreift zu bekommen. Ist der Hund zunächst misstrauisch, sollte er in kleinen Schritten daran gewöhnt werden, beispielsweise mit positiver Verstärkung und Futterbelohnungen.

Dabei wird der Mantel dem Hund jeden Tag ein Stückchen nähergebracht, jede Annäherung wird mit einem Leckerli belohnt. „Der Hund soll mit dem Mantel etwas Positives und Behagliches verbinden“, rät Dr. Bernauer-Münz.

Quelle: IVH

Schneespaß & Winterlast

der Vierbeiner

Toben, Spielen, Wühlen im Schnee. Genau wie den Menschen, bringt der Winter den Vierbeinern eine Menge Vergnügen im täglichen Auslauf. Die meisten Hunde genießen die kalten Temperaturen sogar wesentlich mehr, sie sind aktiver, als während der warmen-schwülheißen Sommermonate. Doch für ein ungetrübtes Pläsier, gibt es durchaus wesentliche Punkte zu berücksichtigen:

Risiko - Erkältungszeit

• wirksame Vorbeugungs- und Gegenmaßnahmen

Nicht immer scheint die Sonne und nicht immer liegt pulvriger Schnee, der einem zum Winterspaziergang einlädt. Leider herrscht häufig matschig-nasskaltes, nebliges, windiges Wetter oder Nieselregen. In dieser grau-grauen Zeit leidet das Immunsystem bei Mensch und Hund.

Logischerweise werden dem Hund bei der Rückkehr nach Hause die Pfoten mit lauwarmem Wasser gewaschen, er wird gut abgetrocknet (wenn nötig auch trockengefönt) und ihm ein zugfreies Plätzchen gewährt.

Dennoch: Ehe man sich versieht, kommt es zu einer Erkältung mit Husten, Schnupfen, Hals- und Gliederschmerzen, sogar mit Fieber. Diese Symptome treffen sehr wohl auch auf Hunde zu. Sie wirken freud- und kraftlos, entwickeln geringeren Appetit, niesen und husten, versuchen sich den Nasenschwamm mit der Pfote zu wischen. Nun ist guter Rat teuer!

Wenn Sie die genannten Symptome bei Ihrem Vierbeiner feststellen, gönnen Sie ihm zunächst Ruhe und seinen mollig-warmen Schlafplatz. Wie der Mensch, benötigt der Hund ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit. Zur Sicherheit kontrollieren Sie regelmäßig seine Körpertemperatur; steigt diese nämlich über 38,5 Grad C, sollten Sie dringend den Tierarzt konsultieren, um eine Bronchitis oder schlimmere Erkrankungen frühestmöglich zu verhindern.

Es kommt selten vor, dass sich der Mensch bei seinem erkälteten Hund ansteckt, bzw. umgekehrt - aber, es ist nicht auszuschließen. Für Artgenossen besteht die Ansteckungsgefahr auf jeden Fall, weshalb dem erkrankten Hund vorerst kein Kontakt mit Spielgefährten, auf dem Hundeplatz oder auf Veranstaltungen gewährt werden sollte.

Wichtige Vorbeugemaßnahmen liegen in dem bereits erwähnten gesunden Immunsystem, das der Hund nur dann entwickeln kann, wenn er regelmäßig und ausreichend (während des kompletten Jahres) Bewegung in der Natur erhält (schwimmen, rennen, spielen, toben). Selbstverständlich spielt auch die ausgewogene Ernährung des Hundes eine große Rolle. Aber auch Überforderungen bei sportlichem Ehrgeiz (gemeint ist der menschliche) beeinträchtigen die Abwehrkräfte für die kalte Jahreszeit enorm - weshalb er zum Wohle des Hundes zu vermeiden ist.

Risiko – Schneegastritis

• wenn der Hund Schnee frisst

Wer einen Welpen beobachtet, der das erste Mal in seinem Leben Bekanntschaft mit der ‘weißen Pracht’ macht, wird diesen Moment zeitlebens nicht mehr vergessen. Zwischen verdattert bis ängstlich, oder überschwänglich bis überdreht können die Reaktionen des Jungspundes ausfallen. Sobald der Vierbeiner aber begriffen hat, dass die weiße Watte sich nicht wehrt, die Pfoten sich bei Beschleunigung oder Bremsmanövern aufregend durchdrehen, Tollereien und Purzelbäume ohne schmerzhafte Folgen bleiben, gibt es kein Halten mehr.

Lassen wir die sprichwörtliche „Kirche im Dorf“. Ein wenig Schnee, den der Hund beim Spiel schluckt, bereitet ihm sicher keine Probleme. Bis der Schnee im Magen landet, besteht er aus Wasser und wurde auf Körpertemperatur erwärmt. Nimmt der Hund vor lauter Spieltrieb aber ein ZUVIEL davon auf, wird der Organismus entsprechend darauf reagieren.

Das größere Problem liegt an der Verunreinigung des Schnees, vor allem in Städten und dem nahen Umland. Studien zufolge reichert sich Schnee schon nach etwa einer Stunde mit zahlreichen, gesundheitsschädlichen Substanzen an (Feinstaub, Kohlenwasserstoffe wie Ethylbenzol), die zum Teil als krebserregend bekannt sind. Außerdem wird in Deutschland reichlich und häufig Streusalz verwendet. Da Streusalz zusätzlich Frostschutzmittel enthält, ist es nicht nur gefährlich für den Hund, sondern regt fatalerweise (geruchlich und geschmacklich) zu weiterem Schneeverzehr an.

Mögliches Resultat ist die Magenschleimhaut-Entzündung: Der Hund kann dabei unter Bauchkrämpfen, blutigem Durchfall und Erbrechen leiden. Handelt es sich um eine leichte Magen-/Darmverstimmung, reicht oft leichte Schonkost über einige Tage einzuhalten und auf reichlich (saubere) Trinkwasserzufuhr zu achten. Sollten sich die Krankheitszeichen nicht rasch bessern, oder gar verschlimmern, sich Fieber, Husten und hoher Speichelfluss einstellen, gehört der Vierbeiner zum Tierarzt! Die beste Vorbeuge ist also, den Hund gar nicht erst zum Schneeverzehr zu animieren! Fang- und Suchspiele im Schnee sind möglichst zu unterlassen - und vor allem: Ballspiele werden auch im Winter NUR mit dem üblichen Ball gespielt!

Ernährung in den Wintermonaten

• in der kalten Jahreszeit ist der Nährstoffbedarf höher

Die meisten Hunde leben mit ihrer Menschenfamilie unter einem Dach; der Mehrbedarf an Nahrung zur ‘Wärmeproduktion’ sollte daher nicht überschätzt werden. Denn: Allzu viel ist ungesund. Nur Hunde, die im Freien leben oder ‘Wintersport’ betreiben (also sehr aktiv sind), haben einen weitaus höheren Energie- und Nahrungsmittelverbrauch. Ausgedehnte Spaziergänge in der Kälte, das Springen im Schnee, kosten Kraft. Was müssen -vor allem kleine Kerle- nicht alles tun, um die Übersicht zu behalten! Springen z.B. durch tiefen Schnee verbraucht viel mehr Energie, als ungehindertes Laufen und Schlendern. Dieser zusätzliche Energiebedarf sollte nur über eine angepasste Erhöhung der Nahrungsmenge gedeckt werden. Reine Energieträger wie Fett, sind zu einseitig, weil sie dem Bedarf an Vitaminen, Eiweiß und Spurenelementen nicht gerecht werden. Außerdem ist vornehmlich im Winter die gute Verdaulichkeit des Futters wichtig. Denn: Dauer und Häufigkeit der Gassigänge, sind häufig vom Wetter abhängig.

Hundebekleidung im Winter

• was ist sinnvoll - oder überflüssig

Putzig sieht er aus, der Mops mit seinen knallroten Booties. Sie sollten aber nicht aus menschlich-modischen Aspekten Verwendung finden; für den Hund stellen sie nämlich einen Fremdkörper dar, die er ohne Gewöhnungsphase nicht akzeptiert.

Die Hundepfote ist naturgegeben sehr robust und damit auch Minusgraden und Schnee sehr wohl gewachsen. Dennoch beeinträchtigen Streusalz und/oder Split die Gesundheit der Hundepfoten, weil sie in die Zehenzwischenräume, bzw. in rissige Ballen eindringen - also Schmerzen verursachen können.

Das Resulat: Rissige Stellen, offene Wunden, Humpeln, Jammern, Knabbern und Belecken der Pfoten. Auch dadurch nimmt der Hund wiederum Schmutz und Tausalz auf, das sein allgemeines Wohlbefinden beeinträchtigen kann.

Aber wie sieht es mit „Pudelmütze“ und Trenchcoat aus?

Im Normalfall ist es nicht nötig, den Hund ‘pistengerecht’ zu verkleiden - auch wenn die Heimtierindustrie dem Menschen dieses Bedürfnis suggeriert. Für viele Rassen, die im Winter eine dicke Unterwolle entwickeln, ist es sogar eher problematisch, den ganzen Tag in geheizten Wohnungen verbringen zu müssen, wo es ihnen viel zu warm ist“, erklärt Prof. Dr. Theo Mantel, ehemaliger Präsident der Bundestierärztekammer.

Für alte oder kranke Tiere, die sich nicht viel bewegen, Rassen mit sehr kurzem Fell und ohne Unterwolle wie kurzhaarige Windhunde oder extreme Hundezwerge kann ein Mantel allerdings sinnvoll sein. „Man merkt einem Hund normalerweise auch an, ob er friert: Er zittert, zieht die Rute ein, hebt die Pfoten, wirkt angespannt und verkrampft. In diesem Fall muss er geschützt werden, doch ist bei jungen, gesunden Hunden gleich welcher Rasse, Bewegung das beste Mittel gegen das Frieren“, so Prof. Mantel.

Ist eine Jacke doch nötig, sollte man sich beim Kauf nicht von modischen Gesichtspunkten verführen lassen. Viel wichtiger ist es, auf leichtes, hautverträgliches, möglichst atmungsaktives und wasserabweisendes Material zu achten. Hundemäntel aus Wolle oder Baumwolle sind ungeeignet, denn sie werden schnell nass, die Feuchtigkeit staut sich und sie bewirken dann eher das Gegenteil. Auch muss der Mantel gut sitzen, er darf nicht einschnüren oder scheuern, sollte aber auch nicht zu locker sein, sonst wärmt er nicht genug und es besteht die Gefahr, dass der Hund damit im Gebüsch hängenbleibt. Und eines sollte sich für Hundebesitzer als Tierfreunde von selber verstehen: Accessoires und Hundemäntel mit Echtfellbesatz, wie sie leider mittlerweile angeboten werden, sind eine Geschmacklosigkeit, denn im Zweifel handelt es sich dabei um Hunde- oder Katzenfell …

Textauszüge: BTK Berlin

Jetzt: Haut und Fell vor Kälte und Nässe schützen!

Fachgerechte Haut-/Fellpflege im Herbst und Winter besonders wichtig

Im Herbst und Winter sind nicht nur Hautparasiten, wie Herbstgrasmilben und Flöhe aktiv, sondern gleichzeitig werden Haut und Fell unserer Hunde durch Nässe, Kälte und Heizungsluft maximal strapaziert.

Umso wichtiger ist es, seinen Vierbeiner jetzt optimal zu schützen. Neben vorbeugenden Maßnahmen gegen Flöhe (z.B. ein Flohschutzband) steht dabei eine fachgerechte Hautpflege im Vordergrund.

Besonders effektiv ist es, Haut und Fell nicht nur äußerlich zu unterstützen, sondern auch von innen heraus zu stärken. Sehr gute Erfahrungen hat Hundehalterin Simone Pleines mit der Nahrungsergänzung Bay-o-Pet Murnil gemacht: Mein Fox-Terrier litt im Herbst und Winter unter Juckreiz und geröteter Haut. Der Tierarzt hatte bereits Verdacht auf eine Futtermittelallergie. Ich habe dann Murnil-Tabletten aus dem Zoofachhandel besorgt und der Effekt war beeindruckend. Die Hautprobleme meines Hundes sind verschwunden und sein Fell ist auffallend dicht und glänzend, so daß Wasser abperlt und die Haut perfekt vor Nässe geschützt wird - berichtet Simone Pleines.

Im Zoofachhandel sind für die gezielte Hautpflege von Hunden außerdem spezielle rückfettende Shampoos und beruhigende Hautsprays von Bay-o-Pet erhältlich. Lassen Sie sich im Zoofachhandelt individuell beraten.

Quelle: Pressebüro Vennebusch & Musch GmbH

Kostenfalle Hüftgelenksdysplasie

Das kostet die Krankheit im Laufe eines Hundelebens

Hüftgelenksdysplasie oder HD ist für viele Hundehalter eine absolute Horror-Diagnose. Die Erkrankung ist nämlich nicht nur mit Schmerzen für den Vierbeiner verbunden – sondern auch mit hohen Behandlungskosten.

Hüftgelenksdysplasie ist gekennzeichnet durch ein lockeres, nicht korrekt ineinandergreifendes Hüftgelenk. Dadurch kommt es zu Abnutzungserscheinungen des Knorpels und chronischen Umbauprozessen, sogenannten Arthrosen.

Je länger der Zustand besteht, desto schwerer werden die Veränderungen am Gelenk. Ein frühzeitiges Eingreifen ist daher die beste Vorsorge.

Große Hunde sind häufiger betroffen

Hunderassen, die besonders häufig von der HD betroffen sind, sind große Rassen, wie z. B. Labradore, Schäferhunde, Boxer, Golden-Retriever und Berner-Sennenhunde, genauso wie große Mixhunde. Auch Nachkommen von gesunden Elterntieren können betroffen sein.

Grundsätzlich kann die Hüftgelenksdysplasie aber bei jedem Hund auftreten, denn neben der Rasse können auch die generellen Lebensbedingungen, Haltung, Futter und andere Umstände Einfluss haben. Bei schweren Verläufen beginnen die Veränderungen der Gelenke bereits im Welpenalter.

Ein häufiges Symptom: Schwerfälligkeit beim Aufstehen

Klassische Anzeichen für eine Hüftgelenksdysplasie sind Probleme des Vierbeiners beim Aufstehen, Treppenlaufen und auf längeren Spaziergängen. Auch das sogenannte „Bunny Hopping“ ist ein Anzeichen für Hüftprobleme. Dabei springt der Hund beim Loslaufen mit beiden Hinterbeinen gleichzeitig unter den Köper, anstatt die Beine abwechselnd zu nutzen. Einige Hunde zeigen einen schwankenden Gang, der dem Hüftschwung eines Laufstegmodels ähnelt. Andere Hunde können auch deutlich sichtbar lahmen.

Beim Verdacht einer Hüftgelenksdysplasie sollte ein Tierarzt den Hund zunächst gründlich orthopädisch untersuchen. Zeigt das Tier dabei Anzeichen, die auf HD hindeuten, wird es in Narkose geröntgt. Hierfür können einige Hundert Euro an Kosten anfallen.

Mögliche Behandlungen bei Hüftdysplasie

Abhängig von dem Schweregrad der Hüftgelenksdysplasie und Alter des Tieres sind unterschiedliche Therapien möglich.

Ist der Hund noch sehr jung und noch nicht ausgewachsen, kann die Verödung einer Wachstumsfuge (Juvenile Pubis Symphysiodese) dafür sorgen, dass der Oberschenkelkopf eine bessere Überdachung erhält. Dafür wird eine Zugschraube so durch die Wachstumsfuge zwischen den Sitzbeinen gebohrt, dass der Knochen an dieser Stelle nicht mehr weiterwachsen kann. Der Eingriff ist relativ unkompliziert und den Hunden geht es nach der Operation schnell wieder gut. Für diesen Eingriff fallen Kosten von etwa 1.000 Euro oder mehr an. Noch teurer wird es, wenn der Hund weitere Rehamaßnahmen bekommen muss. Nach einer gewissen Regenerationszeit ist dann aber ein gesundes Hundeleben ohne Einschränkungen möglich.

Bei jungen Hunden ist eine drei- beziehungsweise zweifache Beckenschwenkosteotomie möglich. Dabei wird das Becken an zwei oder drei Stellen zersägt und mittels Platten neu ausgerichtet, wodurch das Hüftgelenk mehr Stabilität erhält.

Leichtere Fälle von Hüftgelenksdysplasie können konservativ, also ohne eine Operation, behandelt werden. Meistens wird eine Kombination aus Schmerzmitteln und Physiotherapie eingesetzt, um die Hüftgelenke möglichst stabil und schmerzfrei zu halten.

Diese Operation ist sehr teuer und aufwändig. Sie bietet dem Hund bei erfolgreicher Behandlung jedoch eine hohe Lebensqualität, da er das künstliche Gelenk völlig schmerzfrei und ohne Einschränkungen sein Leben lang benutzen kann. Zunächst wird nur eine Seite operiert, damit der Hund nach der Operation noch ein intaktes Bein hat, um es voll zu belasten. Hat der Hund eine beidseitige schwere HD, ist nach abgeschlossener Heilung der operierten Seite nach einigen Monaten die zweite Seite dran.

Kommt es zu Komplikationen wie einer Infektion, sind diese schwerwiegend und können zum Verlust des Gelenkes führen. Die häufigste Komplikation nach der Operation ist eine Ausrenkung (Luxation) des künstlichen Gelenks. Dies kann durch strikte Ruhighaltung nach der OP verhindert werden.

Die schmerzlindernde Operation ist mit hohen Behandlungskosten verbunden. So fallen pro Seite Kosten von etwa 5.000 Euro an. Zusätzlich kommen noch die Kosten für die Nachuntersuchungen, Medikamente und Physiotherapie hinzu, sodass in Summe ebenfalls noch einmal 1.000 bis 2.000 Euro Kosten entstehen können.

Übrigens: „Bei der Uelzener Versicherung können mithilfe des Reha-Bausteins auch die Kosten für die Physiotherapie nach der OP abgesichert werden“, erklärt Uelzener-Versicherungsexperte Bernd Buttkus.

Ist eine Endoprothese aus verschiedenen Gründen nicht möglich, kann das Hüftgelenk bei Tieren mit geringem Körpergewicht auch entfernt werden. Ob diese sogenannte Femurkopfhalsresektion funktioniert, kann aber nur der Tierarzt im Einzelfall entscheiden. Die Kosten für diesen Eingriff sind deutlich geringer (circa 800 bis 1.200 Euro je Seite). Allerdings fehlt dem Hund dadurch sein Gelenk und die Muskulatur muss die Stabilisierung übernehmen. Die Tiere sind außerdem nicht mehr voll belastbar.

Damit Hundehalter nicht alleine auf den OP-Kosten sitzen bleiben, empfiehlt sich der Abschluss einer Hunde-OP-Versicherung. Viele Anbieter übernehmen für Operationen bei Hüftdysplasie allerdings keine Kosten. Anders ist das bei der neuen Hunde-OP-Versicherung der Uelzener Versicherung. „Der Hund und seine Gesundheit ein Leben lang liegen uns am Herzen“, sagt Uelzener-Versicherungsexperte Buttkus. Deshalb sind dort alle Operationen versichert, auch solche aufgrund von HD.

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von: ©Uelzener Versicherungen

Lesen Sie mehr zu diesem Thema - Hüftgelenksdysplasie

Schöner wohnen mit Hund:

Wie gute Fellpflege zu einer sauberen Wohnung beiträgt

Hunde machen Dreck. Sie verlieren Fell, schütteln Staub aus ihrem Haarkleid und verteilen kleine Sandkörner in der Wohnung, die sich beim Spaziergang an ihren Pfoten gesammelt haben. Doch mit einigen Tipps zur Fell- und Pfotenpflege bleibt ein Großteil des Drecks dort, wo er hingehört: draußen.

So schön das Leben mit dem Hund auch ist – jeder Hundebesitzer weiß, dass der Vierbeiner nicht nur Zeit, Aufmerksamkeit und Erziehung braucht, sondern auch gepflegt werden muss. Dies dient nicht nur der Gesunderhaltung. Regelmäßige Fellpflege sorgt auch dafür, dass die eigenen vier Wände nicht täglich von Fellbüscheln und Sandkrümeln bevölkert werden.

Fell ist nicht gleich Fell

Je nach Rasse verfügen Hunde über ein Lang-, Mittel- oder Kurzhaarkleid. Doch nicht jeder langhaarige Vierbeiner macht automatisch mehr Dreck als der Kurzhaar-Kollege. „Hundefell kann ein- oder mehrschichtig sein – bei der mehrschichtigen Variante hat der Hund nicht nur Deckhaar, sondern auch Unterwolle“, erklärt Fellpflege-Expertin und Hundefriseurin Martina Borchmann. „Erstens verlieren Hunde mit mehreren Fellschichten eine größere Menge an Haaren, und zweitens verfängt sich gerade in der Unterwolle der Dreck vom Spaziergang sehr viel leichter.“

Die Fachfrau rät, den Hund unbedingt regelmäßig -wenn möglich draußen- gründlich zu bürsten und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass „totes Fell” entfernt wird, die verbleibende Unterwolle sauber bleibt und nicht verfilzt. „Durch regelmäßiges Bürsten wird zudem die Durchblutung der Haut angeregt. Nur unter sauberem Fell kommt genügend Luft an die Haut. Luft und eine gute Durchblutung sorgen dafür, dass die Talgdrüsen der Haut optimal arbeiten und sich weder Keime noch Pilze oder Schuppen ausbreiten“, ergänzt die Expertin, die sich als Fachgruppenvorsitzende „Heimtierpflege im Salon“ des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF) für den sachkundigen Umgang mit Heimtieren einsetzt.

Eine haarige Angelegenheit: Der Fellwechsel

Im Herbst und im Frühjahr ist der Fellverlust des vierbeinigen Partners häufig am größten – es ist Fellwechsel-Zeit, besonders für jene Rassen mit Unterfell. „Wenn ein Hund hauptsächlich in der Wohnung lebt und nicht überwiegend draußen, kann es sein, dass der Fellwechsel nicht zu stark ausgeprägt ausfällt. Dennoch gilt: Gerade in dieser Zeit ist tägliches, kurzes Bürsten die einzige Möglichkeit, das ausfallende Fell weitgehend aus der Wohnung zu halten“, sagt die Expertin.

Der Hund riecht? Baden hilft!

Doch was tun, wenn der tierische Mitbewohner gerade in den regenreichen Monaten mit nassem Haarkleid das Haus betritt – oder sich gar mit Vorliebe im Matsch wälzt? „Der Eigengeruch des Hundes wird durch Feuchtigkeit verstärkt“, sagt Borchmann. „Ist der Hund nur nass, hilft es, ihn mit einem Frotteehandtuch weitgehend zu trocknen. Doch Vorsicht: Gerade das Unterfell von Hunden sollte nicht gerubbelt, sondern wegen der Gefahr des Verfilzens nur in Haarwuchsrichtung getrocknet werden.“

Gegen die Restbestände eines Schlammbads hilft nach Erfahrung der Haarspezialistin nur eins: ein ausgiebiges Bad, allerdings nicht häufiger als vierteljährlich. Ihr Tipp: „Man sollte ein Hundeshampoo mit einem pH-Wert von 7 wählen, dies entspricht dem pH-Wert der Hundehaut. Damit kann man weitgehend sicher sein, der Haut nicht zu schaden.“

Pfotenpflege hält den Sand fern

Damit der Hund weniger Sand in der Wohnung verteilt, sollte man seine Pfoten nach jedem Ausflug kurz reinigen. „Man kann diese mit einem feuchten Lappen vorsichtig abreiben, das entfernt einen Großteil des Sandes“, sagt Borchmann. Sie empfiehlt außerdem, das Fell zwischen den Ballen kurz zu halten und die Krallen regelmäßig kürzen zu lassen. Und für alles, was sich dennoch in der Wohnung ansammelt, hat sie einen letzten Tipp: „Einmal öfter den Staubsauger benutzen!“

Quelle: IVH

Wenn der Hund Kot frisst

3 Tipps, die helfen können

Wenn Ihr Hund Kot frisst ist das nicht nur sehr unangenehm, Ihr Hund kann durch die Aufnahme verschiedener Krankheitserreger oder Parasiten wie Spulwürmern, Giardien oder Salmonellen auch erkranken. Zudem können Hunde so zu einer Infektionsquelle für ihre Umgebung werden. Für bestimmte Hunderassen kann Kotfressen unter Umständen sogar zu schweren Erkrankungen führen. Erfahren Sie hier, worauf in solchen Fällen zu achten ist.

„Kotfressen geht nicht nur mit einer erhöhten Infektionsgefahr für den Hund einher, sondern ist auch ein hygienisches Problem für den Umgang mit dem Hund und kann in bestimmten Situationen sogar zu schwerwiegenden akuten Erkrankungen führen, so dass dem Hund dieses Verhalten dringend abgewöhnt werden sollte. Gefährlich werden kann die Aufnahme von Pferdekot, wenn nämlich die betreffenden Pferde zuvor mit makrozyklischen Lactonen (in bestimmten Wurmkuren) behandelt wurden. Insbesondere für Hunde mit MDR1-Gendefekt – dieser Defekt tritt bei bestimmten Hunderassen wie Collies, Shelties, Australien Shepherd oder Deutscher Schäferhund auf und führt zu einer Überempfindlichkeit gegenüber manchen Arzneimitteln“, rät der Veterinärparasitologe Prof. Dr. Georg von Samson-Himmelstjerna, Vorsitzender der Expertenorganisation ESCCAP Deutschland und Direktor des Instituts für Parasitologie und Tropenveterinärmedizin der Freien Universität Berlin. Worauf Sie sonst noch achten und was Sie tun sollten, wenn Ihr Hund Kot frisst, erfahren hier:

1. Zum Tierarzt gehen und auf Hygiene achten

Koprophagie, wie Kotfressen wissenschaftlich genannt wird, kann auch körperliche Ursachen haben, wie beispielsweise eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Dies kann nur Ihr Tierarzt feststellen. Aber auch wenn keine körperliche Ursache vorliegt, ist ein Besuch beim Tierarzt notwendig, da er zudem einen Befall mit Parasiten ausschließen oder behandeln sollte, beispielsweise mittels einer Kotprobenuntersuchung oder Entwurmungsbehandlung.

Zudem ist es wichtig bei Koprophagie auf eine konsequente Hund- und Handhygiene zu achten. „Sie können selbst bereits einiges für Ihren Hund tun“, erklärt der Experte. „Grundsätzlich ist es hilfreich, für eine ausreichende Hygiene zu sorgen und Hundehaufen umgehend zu entfernen. Durch Anleinen hindern Sie Ihren Hund am Stöbern und ein Maulkorb unterbindet in dieser Phase das Kotfressen.“

2. Verhaltenstherapeutische Maßnahmen

Liegen keine körperlichen Ursachen zugrunde, dann sind verhaltenstherapeutische Maßnahmen durch einen erfahrenen Hundetrainer unter Umständen sinnvoll. Hier rät Veterinärparasitologe von Samson-Himmelstjerna, stressige Situationen für den Hund zu vermeiden und insbesondere für ausreichend Beschäftigung zu sorgen. Sein Tipp: „Lassen Sie Ihren Hund beim Gassi-Gehen beispielsweise den Futterbeutel tragen.“

3. Finger weg von alternativen Mitteln gegen Kotfressen

Vorsicht bei der Anwendung von im Internet angepriesenen Hausmitteln wie Heilerde, Hefe oder Pfeffer. Die Anwendung von solchen Hausmitteln ist wissenschaftlich nicht untersucht, weshalb weder ein Nutzen nachgewiesen noch eine Unschädlichkeit für Ihren Hund ausgeschlossen werden kann – so Prof. von Samson-Himmelstjerna. Als gute Akuthilfe gegen Kotreste im Schnauzenbereich stellt das Fressen eines ganzen Apfels dar, da so auch die Zahnzwischenräume gesäubert werden können.

Viele weitere Informationen und hilfreiche Tipps rund um das Thema Parasiten sowie die Anmeldung zum ESCCAP-Newsletter finden Sie online auf:

www.esccap.de und www.hund-katze-wuermer.de

Tipps, wenn Ihr Hund Kot frisst:

- Sorgen Sie für eine stressfreie, liebevolle und saubere Umgebung für Ihren Hund -

- Klären Sie mögliche körperliche Ursachen beim Tierarzt ab

- Stellen Sie insbesondere bei Hunden mit MDR1-Gendefekt sicher, dass kein Pferdekot aufgenommen wird

Quelle: ESCCAP/vetproduction GmbH

Alternative Mittel gegen Zecken und Flöhe

– ein unterschätztes Risiko für Katze und Hund

Gegen Zecken- und Flohbefall bei Katze und Hund erhalten Tierbesitzer von Ihrem Tierarzt oder im Fachmarkt zumeist wirksame Parasitenmittel, die die Schädlinge abtöten. Doch immer mehr Tierhalter sind auf der Suche nach natürlichen -und damit vermeintlich weniger schädlichen- Methoden, um dem lästigen Parasitenbefall Herr zu werden. Dabei kommen eine ganze Reihe alternativer Mittel zum Einsatz, von Teebaumöl über Zwiebeln und Knoblauch bis hin zu Bernsteinketten und Ultraschall-Halsbändern. Doch welche dieser Mittel helfen wirklich? Verhindern diese Produkte überhaupt die Infektion von durch Zecken und Flöhen übertragenen Krankheitserregern? Und sind diese tatsächlich grundsätzlich weniger schädlich als die Standardmedikamente vom Tierarzt?

Teebaumöl – zunehmend beliebt, aber giftig für Katze und Hund

Pflegeprodukte mit Teebaumöl werden in Deutschland zur Behandlung von Haustieren gegen Ektoparasiten wie Zecken und Flöhe sowie gegen Hautpilze angeboten. Vor allem Katzenhalter sollten jedoch Vorsicht walten lassen: Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt insbesondere bei mehrmaliger Anwendung oder zu hoher Dosierung ausdrücklich vor schweren Vergiftungserscheinungen. Auch bei äußerlicher Anwendung gelangt das Teebaumöl bei der Fellpflege oder über die Haut in den Organismus der Katze. Im Vergleich zu Menschen und Hunden können Katzen die darin enthaltenen Terpene und Phenole kaum abbauen und ausscheiden und reagieren deshalb besonders empfindlich darauf. In hohen Dosen ist das Öl jedoch auch für Mensch und Hund giftig und gilt zudem als stark allergieauslösend.

Lavendel, Minze und andere ätherische Öle

Auch andere ätherische Öle wie zum Beispiel Lavendel oder Minze sind für die Bekämpfung von Parasiten nur bedingt geeignet. Insbesondere wenn diese in einer für das Tier unschädlichen Dosierung angewendet werden, hält ihre Wirkung oftmals nur kurze Zeit an. Duftlampen mit ätherischen Ölen sind zwar für die Tiere ungefährlich, aber ebenso wirkungslos. Tierhalter sollten zudem bedenken, dass ätherische Öle gerade für Hunde mit ihrer überaus empfindlichen Nase eine erhebliche Geruchsbelästigung darstellen können.

Zwiebeln und Knoblauch – nicht nur für Flöhe schädlich

Auch von stark riechenden Knoblauchknollen und Zwiebeln versprechen sich viele Tierbesitzer eine abschreckende Wirkung gegenüber Flöhen und Zecken, wie sie bereits aus der Schädlingsbekämpfung bei Pflanzen bekannt ist. Nicht selten werden den Tieren deshalb regelmäßig Knoblauchzehen und Zwiebeln unter das Futter gemischt. Beide Lauchgewächse enthalten jedoch für Hund und Katze giftige Substanzen, die den Blutfarbstoff Hämoglobin, und damit die roten Blutkörperchen, zerstören. Eine Blutarmut kann die Folge sein. Auch Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen, Durchfall und Appetitverlust können auftreten. Eine Wirkung gegen Zecken und Flöhe ist dagegen wissenschaftlich nicht klar nachgewiesen.

Ultraschall-Halsbänder und Bernsteinketten

Viele Tierbesitzer vertrauen bei der Parasitenbekämpfung mittlerweile auf die Wirkung von Ultraschall-Halsbändern, die permanent ein für den Menschen nicht hörbares Signal abgeben. Wissenschaftlich konnte die Wirkung des Ultraschallsignals gegen Flöhe und Zecken jedoch bisher nicht nachgewiesen werden. Da Hunde und Katzen -im Gegensatz zum Menschen- in der Lage sind, Ultraschall wahrzunehmen, ist zudem unklar, ob das dauerhaft abgegebene Geräusch für die Tiere eine Belastung darstellt. Ebenso wenig wie für Ultraschall-Halsbänder ist eine antiparasitische Wirkung für Bernstein belegt, die ihm aufgrund seines hohen Gehalts an ätherischen Ölen oftmals nachgesagt wird. Auch wenn Bernsteinketten dem Tier keinen Schaden zufügen, ist nicht mit einer wirksamen Parasitenbekämpfung zu rechnen.

Zuverlässige und schnelle Wirkung wichtig für Infektionsschutz

Zecken und Flöhe können zahlreiche Krankheitserreger wie Viren (u.a. FSME-Virus), Bakterien (u.a. Borrelien) oder Parasiten (Babesien oder Bandwürmer) übertragen. Bei manchen der von Zecken übertragenen Erreger erfolgt die Infektion erst nachdem sich die Zecken bereits längere Zeit an ihren Wirt geheftet haben. Eine schnelle und möglichst vollständige Wirkung ist daher eine essentielle Voraussetzung für den Schutz gegenüber den z.T. sehr schwerwiegende Erkrankungen hervorrufenden Erregern.

Viele weitere Informationen und hilfreiche Tipps rund um das Thema Parasiten sowie die Anmeldung zum ESCCAP-Newsletter finden Tierhalter und Tierärzte online auf

www.esccap.de und www.hund-katze-wuermer.de

Quelle: ESCCAP Deutschland e.V./ vetproduction GmbH

Anschnallen will gelernt sein

Hunde im Auto richtig sichern

Ob die kurze Tour zum Tierarzt, auf den Trainingsplatz oder die große Fahrt in den Urlaub: Tierhalter sollten ihren Hund im Auto richtig sichern, sonst kann der Vierbeiner zum Geschoss werden. Laut ADAC kann ein 20 Kilo schwerer Hund bei einem Aufprall mit 50 Kilometern pro Stunde eine Aufschlagswucht von mehr als einer Tonne entwickeln – mit fatalen Folgen für alle Insassen. Der Fachhandel bietet verschiedene Sicherungsarten für Hunde. Gewicht und Größe des Tieres entscheiden, welche sich am besten eignet, heißt es beim ADAC in München.

Die sicherste Methode: die Transportbox

Ob Hundesicherheitsgurte, spezielle Hundeautositze mit eigenem Geschirr oder stabile Transportboxen: Für die sichere Autofahrt mit dem Vierbeiner gibt es diverse Möglichkeiten. Dabei ist laut ADAC eine der besten Varianten, das Tier in einer Transportbox im Fußraum hinter dem Fahrer oder Beifahrer zu sichern. Da dieser Raum begrenzt ist, eignet sich diese Version vor allem für kleine Tiere, so der ADAC. Große Hunde sollten in einer Transportbox im Laderaum direkt hinter den Sitzlehnen und einem zusätzlichen stabilen Laderaumgitter gesichert werden. Diese Konstellation biete für alle Insassen den bestmöglichen Schutz im Fahrzeug, so der ADAC.

Es gibt verschließbare Modelle aus Metall, die am Boden verschraubt werden können. Dadurch kann der Hund bei einem Unfall nicht durch den Wagen geschleudert werden. Zudem schützt die Box das Tier vor der Wucht auffahrender Autos. Ist die Transportbox quergestellt, bleibt im Falle eines Unfalls die Belastung auf den Hund moderat, so der ADAC. Die Boxen sollten nicht ungesichert auf der Rückbank oder vor der Heckscheibe platziert werden.

Hunde können auch mit einem Geschirr am Gurtschloss oder am Sicherheitsgurt des Fahrzeugs angeschnallt werden. Allerdings ist laut ADAC dies die schlechteste Sicherungsvariante. Im Test zerbrach der Karabinerverschluss und der Tierdummy konnte ungebremst auf die Rückenlehne des Sitzes aufschlagen.

Vorschriften zur Sicherung

Aus verkehrsrechtlicher Sicht gilt ein Hund während der Fahrt als Ladung. Daher sind unter anderem nach Paragraf 22 der Straßenverkehrsordnung Halter verpflichtet, die Ladungen „so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen.“ Wer sich nicht daran hält, dem drohen Bußgelder bis zu 75 Euro und sogar Punkte in Flensburg. Das ist nicht nötig. Eine gute Sicherung für Tiere gibt es bereits unter 30 Euro, so der ADAC.

Quelle: IVH

Acht einfache Regeln für ein gesundes Hundegebiss - sein Leben lang

Der enorme Stellenwert der Zahngesundheit beim Hund wird leider häufig unterschätzt. So haben derzeit immer noch acht von zehn Hunden im Alter über drei Jahren Zahnprobleme. Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden werden dadurch ernsthaft bedroht. Denn aus Zahnbelag und Zahnstein gelangen gefährliche Bakterien in die Blutbahn und schädigen so lebenswichtige Organe wie Herz, Nieren und Gelenke. Aus diesem Grund widmet sich das Pedigree Center der Zahngesundheit seiner Hunde und entwickelt Produkte, die helfen, diese zu erhalten.

Wissenschaftliche Studien belegen: Auf den Zähnen eines Hundes bildet sich ständig Zahnbelag. Wird dieser Belag, auch Plaque genannt, nicht täglich entfernt, verhärtet er zu Zahnstein und bietet Bakterien einen idealen Nährboden. Die Folgen sind neben unangenehmen Maulgeruch vor allem Entzündungen des Zahnfleisches, die so schmerzhaft sein können, daß es zu einer Futterverweigerung kommt. Diese Entzündungen wiederum greifen den Zahnhalteapparat an und können auf Dauer sogar zu Zahnausfall führen. Die verantwortlichen Plaque-Bakterien gelangen dabei ständig in die Blutbahn, schwächen lebenswichtige Organe. So sind Bakterien, die aus Zahnbelägen stammen, häufig auch die Ursache für chronische Nierenschwächen, Gelenkerkrankungen und entzündliche Herzklappenveränderungen älterer Hunde. Erkrankungen, die bei älteren Hunden sehr häufig auftreten und nicht selten zum Tod des Tieres führen.

- Mit dem Zähneputzen so früh wie möglich beginnen; am besten schon VOR Abgabe der Welpen - sie lernen schließlich “besser”, als ältere Hunde

- Welpenkäufern das Zähneputzen und Zahnpflegeriegel erklären. Frauchen und Herrchen werden sensibel für dieses Thema gemacht

- Mit der geeigneten Hundezahnbürste nie von vorne an den Hund herangehen, sondern seitlich

- Zunächst wird mit der Reinigung weniger Zähne begonnen, danach einfach die Anzahl der gereinigten Zähne steigern, bis alle Zähne streßfrei geputzt werden können

- Der Fang muß zu Beginn nicht geöffnet werden, weil gerade die Außenflächen der Zähne von Belägen betroffen sind. So reicht es anfangs, die Lefzen hochzuziehen und die Außenseite der Zähne zu putzen

- Hat sich der Vierbeiner an die Zahnputzprozedur gewöhnt, können nun auch die Innenseiten gereinigt werden

- Das Zähneputzen sollte zur “täglichen Hundetoilette” wie Fell- und Ohrenpflege gehören und wird sehr schnell als schierer Routineablauf vom Hund toleriert

- Greifen Sie auf spezielle Zahncremes zurück, die für die Gebisspflege Ihres Hundes geeignet sind (Zahnpasta für Menschen schäumen häufig stark und sind äußerst geruchsintensiv).

Ihr Hund kooperiert sicher unbeschwerter, wenn er mit einem Zahnpflegemittel verwöhnt wird, das er als wohlschmeckend und -riechend empfindet. Der Zweck des Zahnreinigens ist allerdings auch ohne Pasta erfüllt.

Allein die mechanische Reinigung per Bürste ist entscheidend.

„Wir putzen unseren Hunden bereits vom Welpenalter an täglich die Zähne. Das klingt aufwändig, ist letztlich aber eine fünfminütige Routine. Die von unseren Hunden übrigens heiß geliebt wird, da wir dabei liebevoll mit ihnen sprechen, schmusen und scherzen”, erklärt Kate Sherry, Tierärztin im Pedigree Center. Diese intensive Zahnpflege nutzen die Mitarbeiter des Pedigree Centers übrigens auch, um wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung zahnreinigender Kausnacks zu gewinnen.

So zeigt sich im Pedigree Center, daß kleine Hunde mehr unter Zahnproblemen leiden als Hunde großer Rassen. Ursache dafür ist auch, daß bei kleinen Hunden die gleiche Anzahl Zähne auf engerem Kieferraum vorhanden sind, so daß die Zähne enger stehen und die Futterreste in den schmalen Zahnzwischenräumen den Bakterien bessere Bedingungen liefern, sich anzusiedeln. Ein weiterer Faktor ist das Maß an Auslauf, denn in Bewegung reiben Lefzen und Zunge über die Zahnoberflächen, es kommt so zu einer automatischen Reinigung der Zähne. Darüber hinaus spielen auch genetische Komponenten eine Rolle. So gibt es bestimmte Rassen wie z. B. Yorkshire-Terrier und Dackel, die vermehrt zu Zahnbelag und Zahnstein neigen. Hierfür werden die rassetypische Zusammensetzung des Speichels und der Säure-Wert des Speichels, verantwortlich gemacht.

Veröffentlichung mit freundlicher Unterstützung von: www.petprofi.de

Tierkrankenversicherung

Gut durchrechnen!

Ob eine Schnittwunde oder ein Beinbruch, eine chronische Krankheit oder eine Operation: Hunde und Katzen müssen dann und wann und manchmal unvorhergesehen zum Arzt. So ein Tierarztbesuch kann richtig teuer werden. Um Tierhalter vor immensen Kosten zu schützen, kann es in vielen Fällen sinnvoll sein, eine Krankenversicherung für Ihr Tier abzuschließen.

Hat sich beispielsweise die Katze das Bein gebrochen oder muss der Hund an der Bandscheibe operiert werden, kann das in die Hunderte gehen. Die Angebote der Versicherungen dazu sind sehr unterschiedlich und teilen sich in zwei Bereiche auf: in die umfassende und teurere Krankenversicherung, die nahezu alle Kosten abdeckt, und in die begrenzte, aber dafür günstigere OP-Versicherung, die nur die Kosten im Zusammenhang mit einer Operation übernimmt. Wer eine Versicherung für sein Heimtier abschließen möchte, sollte dies tun, solange das Tier noch fit und jung ist. „Einige Anbieter versichern Tiere ab acht Jahren nicht mehr und wenn, kann bei älteren Tieren der Beitrag höher ausfallen“, sagt Gabriele Zeugner von der Verbraucherzentrale in Bremen.

Vor dem Abschluss einer Krankenvollversicherung sollten sich Heimtierhalter genauestens informieren und vergleichen. Nicht alle Versicherungen decken Vorsorgemaßnahmen wie Wurmkuren oder Impfungen ab. Abhängig von Rasse, Größe und Alter kostet beispielsweise die Krankenversicherung für Hunde 20 bis 60 Euro monatlich, die Hunde-Operationsversicherung dagegen knapp die Hälfte. Die Beiträge für Katzen sind niedriger. Wie beim Menschen auch ist der Abschluss der Policen mit Gesundheitsfragen verbunden. „Vorerkrankungen oder chronische Leiden können zu Ablehnung, Ausschlüssen oder Preiszuschlägen führen“, so die Expertin. Daher lohnt es, sich rechtzeitig Gedanken über den Abschluss einer Versicherung zu machen.

„Es ist nicht für jeden Hunde- oder Katzenhalter sinnvoll, eine Krankenversicherung für sein Tier abzuschließen“, sagt Zeugner. Der Abschluss ist eine individuelle Entscheidung und jeder Tierhalter sollte vorher durchrechnen, ob es sich neben den jährlichen Routineuntersuchungen lohnt. „Die sind einmal im Jahr fällig und können für Hunde etwa 150 bis 200 Euro pro Jahr und für Katzen etwa 120 Euro kosten“, weist die Expertin hin. Eine Alternative zur Krankenversicherung: Von Anfang an das Geld für eventuelle Krankheitsfälle des Tieres zu Seite legen und sparen. Tierhalter können sich über Versicherungen und ihre Leistungen bei Verbraucherorganisationen wie Stiftung Warentest oder bei Verbraucherzentralen informieren.

Quelle: IVH