Region Mitte

19.04.2026 09:00 Uhr - 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region Nord

26.04.2026 09:00 Uhr - 16:00 Uhr IDG-Rosensiegerschau

- nur für Dackel -

01.05.2026 10:00 Uhr - 15:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region West

03.05.2026 08:00 Uhr - 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region Mitte

03.05.2026 10:00 Uhr - 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region Nord

09.05.2026 15:00 Uhr - 10.05.2026 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region West

16.05.2026 16:00 Uhr - 17.05.2026 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region Mitte

17.05.2026 10:00 Uhr - 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region West

30.05.2026 16:00 Uhr - 31.05.2026 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region Nord

07.06.2026 08:00 Uhr - 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region West

13.06.2026 15:00 Uhr - 14.06.2026 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region Nord

13.06.2026 15:00 Uhr - 14.06.2026 16:00 Uhr IRJGV-Landessiegerschau Baden mit Vergabe des Auslands-CACIB

- für alle Rassehunde & "Tag des Hundes" für alle Mischlingshunde -

14.06.2026 10:00 Uhr - 15:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region Nord

20.06.2026 15:00 Uhr - 21.06.2026 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region West

28.06.2026 08:00 Uhr - 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier & NRW-Meisterschaft

Region West

11.07.2026 08:00 Uhr - 12.07.2026 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region West

25.07.2026 16:00 Uhr - 26.07.2026 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier (Doppelturnier)

Region Mitte

08.08.2026 14:00 Uhr - 09.08.2026 15:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region West

22.08.2026 17:00 Uhr - 23.08.2026 16:00 Uhr IRJGV-Nordsee-Siegerschau

- für alle Rassehunde & "Tag des Hundes" für alle Mischlingshunde -

29.08.2026 10:00 Uhr - 15:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region Nord

30.08.2026 08:00 Uhr - 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region West

05.09.2026 15:00 Uhr - 06.09.2026 16:00 Uhr Agility-Cup-Turnier

Region Nord

06.09.2026 08:00 Uhr - 16:00 Uhr IRJGV-Grenzland-Siegerschau Niederlande - mit Vergabe des „Auslands-CACIB“

- für alle Rassehunde -

13.09.2026 10:00 Uhr - 15:00 Uhr Deutsche Agility Meisterschaft

04.10.2026 08:00 Uhr - 16:00 Uhr IRJGV-Euregio-Siegerschau - mit Vergabe des „Auslands-CACIB"

- für alle Rassehunde -

18.10.2026 10:00 Uhr - 15:00 Uhr IRJGV-Südwestdeutschland-Siegerschau

- für alle Rassehunde & "Tag des Hundes" für alle Mischlingshunde -

25.10.2026 10:00 Uhr - 15:00 Uhr

Int. Dackelclub Gergweis e.V. (IDG e.V.)

Int. Rasse-Jagd-Gebrauchshunde Verband e.V. (IRJGV e.V.)

Hundetraining und Pflege: Alles für Ihren Hund

Im IDG e.V. & IRJGV e.V. dreht sich alles um Hundetraining, Pflege und Vereinsaktivitäten. Erfahren Sie, wie Sie mit den richtigen Tipps das Leben mit Ihrem Hund harmonisch und artgerecht gestalten können.

Keine Artikel gefunden!

Die Hundesprache lesen lernen:

Wenn Hunde sich bedroht fühlen

Auch wer keinen eigenen Hund hat, sollte das Grundvokabular der Hundesprache kennen – schließlich leben Zwei- und Vierbeiner im städtischen Umfeld eng zusammen. Für Hundebesitzer gilt natürlich erst recht, dass sie erkennen müssen, wann ihr Tier sich bedroht fühlt. Der Hund hat vier verschiedene Reaktionsmuster, auf eine echte oder vermeintliche Gefahr zu reagieren – eine wichtige Grundlage für das richtige Verhalten des Menschen.

Wenn wir Menschen in eine bedrohliche Situation geraten, reagieren wir ganz unterschiedlich. Während die einen in eine Schockstarre verfallen, geraten andere in Panik, werden laut und versuchen, gegen die Situation anzugehen. Andere wiederum ergreifen die Flucht oder versuchen den Moment zu entschärfen, indem sie die Nervosität mit einem Witz überspielen.

Ähnlich ist es bei Hunden. Gerät der Vierbeiner in eine für ihn unangenehme Situation, hat er vier Möglichkeiten zur Reaktion. „Manchmal kommt uns das Verhalten unserer Hunde übertrieben vor“, sagt Sabine Winkler, Hundeausbilderin und Fachbuchautorin. „Es ist aber wichtig, die Reaktionen unserer Vierbeiner richtig zu deuten und entsprechend darauf zu reagieren, um die Situation zu entspannen und den Hund nicht noch weiter zu stressen.“ Im englischsprachigen Raum werden die Reaktionen des Hundes unter den „4 F“ zusammengefasst: flight, freeze, fight und fiddle about.

Flight: Der Hund flüchtet aus der Situation

Um der für ihn beunruhigenden Situation zu entkommen, entscheidet sich der Hund für die Flucht. „Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Tier in hohem Tempo überstürzt wegläuft. Manche Tiere wenden sich ab und gehen langsam davon. Oder sie machen einen Bogen um die empfundene Gefahr – etwa um einen anderen Hund, der ihnen bei einem Gassigang entgegenkommt“, erläutert die Hundeexpertin. Dabei wird jede Möglichkeit genutzt, um die Distanz zum Auslöser der Bedrohung zu vergrößern.

Freeze: Der Hund erstarrt

„Bleibt der Hund wie angewurzelt stehen, befindet er sich in einem Konfliktzustand. In dem Moment kann der Vierbeiner nicht entscheiden, wie er nun am besten reagieren soll“, sagt Winkler. Wie lange der Hund so erstarrt stehen bleibt, ist unterschiedlich. Manchmal dauert dieser Zustand nur wenige Sekunden, in anderen Situationen so lange, bis der bedrohliche Moment vorüber ist.

Problematisch kann auch sein, wenn der Halter angespannt ist, den Hund aber zu sich ruft. Nun steht das Tier zwischen den Fronten: Auf der einen Seite der geliebte Mensch, der ungehalten wirkt und durch seine Körperhaltung eine Abwehrhaltung signalisiert. Auf der anderen Seite der Befehl, sich ihm zu nähern. Die Folge: Der Hund weiß nicht, was er tun soll, und bleibt stocksteif stehen. „Der Halter kann das Tier nun unterstützen, indem er sich zunächst einen Überblick verschafft, warum sich der Hund in einem Konflikt befindet, um ihm dann behutsam aus der Situation zu helfen“, so die Expertin. Eine Lösung könnte hier sein, dass der Hundehalter eine zugewandte und positive Körperhaltung einnimmt, das Tier erneut zu sich ruft und dann lobt.

Fight: Der Hund beginnt zu bellen oder zu knurren

Hat der Hund die Erfahrung gemacht, dass andere Verhaltensmuster keine Wirkung zeigen, dann reagiert der Hund unter Umständen mit einer Form von Aggression – etwa indem er den ungeliebten Artgenossen anknurrt oder laut bellt. „Meist stürzt sich der Vierbeiner nicht sofort auf die Bedrohung, denn es ist ihm durchaus bewusst, dass er durch den Angriff nach vorne Gefahr läuft, selbst verletzt zu werden. Daher versuchen Hunde die direkte Konfrontation über aggressive Verhaltensweisen eher zu vermeiden und wenden diese Reaktion erst an, wenn sie keine andere Möglichkeit mehr sehen“, sagt Winkler.

Fiddle about: Der Hund versucht, spielerisch von der Situation abzulenken

Bei dieser Strategie gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen. Einige Vierbeiner zeigen zum Beispiel eine Art Spielverhalten, indem sie herumhüpfen oder den Vorderkörper tiefstellen. „Dieses Verhalten empfinden wir häufig als spielerisch, aber in Wahrheit möchte der Hund seine Unsicherheit und Nervosität verbergen. Außerdem teilt er anderen Hunden so mit, dass er nicht an Streit interessiert ist“, erklärt die Fachbuchautorin. Hört das Spiel mit dem Artgenossen nicht auf und wirkt der Hund gestresst, ist es meist ratsam, ihn aus der Situation herauszuholen. Auch Übersprunghandlungen, etwa Gähnen oder Lecken, können andeuten, dass der Vierbeiner versucht, eine unangenehme Situation zu überspielen.

Wer dieses Grundvokabular kennt, unterstützt das harmonische Zusammenleben mit dem tierischen Begleiter.

Quelle: IVH

Ernährungsphysiologische Besonderheiten von Welpen

Kolostrum und Muttermilch

Welpen sind süß und jeder freut sich über sie. Doch fragen sich auch, wie gehe ich auf die Bedürfnisse dieser kleinen Racker richtig ein? Und warum haben sie überhaupt besondere Bedürfnisse?

Kolostrum

Eine wichtige Rolle gleich nach der Geburt spielt das Kolostrum. Das Kolostrum ist die erste Milch, die von der Hundemutter nach der Geburt gebildet wird. Diese Milch enthält nicht nur Energie und andere Nährstoffe, sie gewährleistet vor allem eine ausreichende Versorgung der Welpen mit Antikörpern (= Immunglobulinen). Diese Immunglobuline bestehen aus Proteinen (= Eiweißen) und sind essentiell in der Abwehr von Krankheiten. Den Vorgang dieser über das Kolostrum vermittelten Abwehr nennt man auch „passive Immunisierung“.

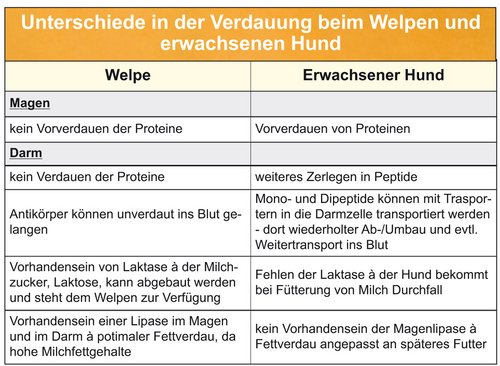

Was passiert hierbei genau? Die Antikörper der Mutter gehen in deren Milch über. Trinkt der Welpe das Kolostrum wandern die Antikörper also über das Maul und die Speiseröhre in den Magen und anschließend in den Darm des Welpen. Bei einem erwachsenen Hund würde im Magen-Darm-Trakt nun die Zersetzung der Antikörper, die aus Proteinen, also Eiweißen, bestehen, beginnen. Der Welpe hat jedoch zweierlei Besonderheiten. Zum einen fängt der Magen erst etwa ab dem 18. Lebenstag an Salzsäure zu bilden. Das Vorhandensein der Salzsäure ist jedoch die Voraussetzung für den beginnenden Abbau der Proteine. Beim Welpen können die Antikörper daher ungehindert vom Magen in den Darm gelangen. Hier kommt die zweite Besonderheit zum Tragen. In den ersten 24 Stunden nach der Geburt besteht eine Durchlässigkeit des Darms. Damit ist gemeint, dass noch soviel Platz zwischen den Darmzellen ist, dass große Moleküle, wie die Antikörper, durchschlüpfen können. Die Antikörper können dadurch, ohne aktiv in die Darmzelle aufgenommen zu werden, in das Blut gelangen (siehe Tabelle). Normalerweise wäre die Voraussetzung für die Aufnahme von Proteinen ein Vorverdau (mithilfe von Salzsäure) im Magen und anschließend eine weitere Spaltung im Darm in kleinere Bestandteile, die Aminosäuren, Di- und Tripeptide. Diese können dann wiederum über Transporter in die Darmzelle transportiert werden. Dort werden sie erneut umgebaut oder direkt ins Blut transportiert. Beim Welpen ist es den Antikörpern also möglich unverdaut in das Blut überzugehen, um dort direkt für die Immunabwehr bereit zu stehen.

Das ist auch der Grund warum Impfungen erst am Ende dieses Zeitfensters oder danach durchgeführt werden.

Andere ernährungsphysiologische Besonderheiten -

Anpassung an die Muttermilch

Auch die Muttermilch ist besonders gut an die Bedürfnisse des Welpen angepasst. Sie enthält das Kohlenhydrat Laktose (=Milchzucker). Der Welpe ist in sofern gut an die Muttermilch adaptiert, als dass er das Enzym Laktase in den ersten Wochen im Darm vorliegen hat. Mithilfe dieses Enzyms ist es ihm möglich die Laktose abzubauen und so den Darmzellen verfügbar zu machen. Die Bausteine aus denen Laktose zusammengesetzt ist (Glucose und Galaktose) können dann in die Darmzellen aufgenommen werden und stehen dem Organismus anschließend zur Verfügung. Mit dem Älterwerden des Welpen nimmt die Laktase im Darm jedoch ab. Wird dem Welpen nun Milch verfüttert, sei es die Muttermilch der Hündin oder einen andere Milch, beispielsweise Kuhmilch, so verträgt der Welpe diese nicht mehr und bekommt Durchfall (siehe nabenstehende Tabelle). Deswegen sollte man auch erwachsenen Hunden keine Milch verfüttern. Der Welpe jedoch weiß ganz gut was er verträgt und fängt nach drei bis vier Wochen an die Milchmenge zu verringern und bereitgestelltes Beifutter in seine Nahrungsaufnahme zu integrieren.

Autorin: Anna Kynast, erweitertes PetProfiâ„¢ Team

Quelle: www.petprofi.de

Literatur:

Case LP, Carey DP, Hirakawa DA, Daristotle L. Canine and Feline Nutrition – A Resource for Companion Animal Professionals. Second Edition. Mosby Inc. Missouri 2000

Dillitzer N. Ernährungsberatung in der Kleintierpraxis, Elsevier GmbH, München, 2009

Meyer H, Zentek J. Ernährung des Hundes – Grundlagen, Fütterung, Diätetik. 6., vollständig überarbeitete Auflage, Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin, 2010

Hundegebell:

Wann und wie lange erlaubt?

Bellen ist für Hunde ein Kommunikationsmittel und liegt in der Natur der Tiere. Bellt ein Hund aber besonders häufig oder lange, kann dies zu Streitigkeiten mit den Nachbarn führen. Die Frage ist: Wann ist Hundegebell als Ruhestörung einzustufen und was müssen Mitbewohner einfach erdulden? Verschiedene Gerichtsurteile geben Antworten.

Ob vor Freude, weil der geliebte Mensch nach Hause kommt oder vor Aufregung, wenn der Postbote an der Haustür klingelt: Mit ihrem Bellen drücken Hunde Emotionen aus. Vielen Rassen liegt es im Blut, Geräusche lautstark zu melden – manchmal zum Unmut des Nachbarn, der die Lautäußerungen als Lärmbelästigung empfinden kann. Damit haben sich bereits diverse Gerichte beschäftigt. Das übereinstimmende Urteil: Auch für Hundegebell gelten Richtlinien, Regeln und Ruhezeiten.

Wie viel und wie lange dürfen Hunde bellen?

„Das Urteil des Oberlandesgericht Köln vom 7. Juni 1993 wird mittlerweile als Standardurteil in Lärmangelegenheiten verwendet“, erklärt der auf Tierrecht spezialisierte Anwalt Andreas Ackenheil. Dieses Urteil mit dem Aktenzeichen 12 U 40/93 verpflichtete einen Hundehalter, sein Tier so zu halten, dass Hundegebell, Winseln oder Jaulen auf dem Grundstück des Nachbarn zu bestimmten Ruhezeiten nicht zu hören ist.

Diese Zeiten gelten von 13 bis 15 Uhr sowie von 22 bis 6 Uhr. Darüber hinaus darf Hundegebell nicht länger als zehn Minuten ununterbrochen und insgesamt 30 Minuten täglich zu hören sein. „Natürlich können festgesetzte Bellzeiten einem Hund nicht verständlich gemacht werden, daher sind die Regelungen eher als Orientierung zu verstehen“, erklärt der Tierrechtsexperte.

Auch in ländlicher Umgebung muss ein Hundehalter sicherstellen, dass Nachbarn vor 7 Uhr morgens, zwischen 13 und 15 Uhr und nach 22 Uhr keiner Lärmbelästigung durch Hundegebell ausgesetzt sind. Das Recht der Nachbarn auf Ruhe hat hier Vorrang vor dem Interesse des Hundehalters, wie das Landgericht Mainz am 22. Juni 1994 unter dem Aktenzeichen 6 S 87/94 urteilte.

Dürfen Hunde an Sonn- und Feiertagen bellen?

„Geht von einer Hundehaltung eine erhebliche Lärmbelästigung durch das Hundegebell aus, so kann die Ordnungsbehörde anordnen, dass die Hunde nachts und an Sonn- und Feiertagen in geschlossenen Gebäuden gehalten werden. Diese Maßnahme ist angesichts des ordnungswidrigen Verhaltens des Hundehalters zulässig“, erläutert Anwalt Ackenheil. Dies hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am 5. Juli 2013 unter dem Aktenzeichen 11 ME 148/13 entschieden. Begründet wurde das Urteil damit, dass häufiges, übermäßig lautes und langanhaltendes Hundegebell, insbesondere zu Ruhezeiten wie der Mittags- und Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen, eine erhebliche Belästigung der Nachbarschaft und damit eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Besteht ein Anrecht auf Mietminderung?

Andere Mieter können die Miete wegen nachbarlichen Hundegebells allenfalls dann mindern, wenn der Hund regelmäßig und langanhaltend laut bellt. „Gelegentliches Bellen stellt keinen Grund für eine Mietminderung dar“, sagt der Anwalt unter Berufung auf ein Urteil des Amtsgerichts Hamburg vom 6. März 2005 mit dem Aktenzeichen 49 C 165/05.

Das Gericht führte aus, dass ein gelegentliches Bellen noch nicht als Mietmangel bezeichnet werden könne – ebenso wenig wie andere, mit der Wohnnutzung zwangsläufig verbundene nachbarliche Laute wie Schritte, das Rauschen einer Dusche oder Toilettenspülung. Derartige Geräusche gehören ebenso wie die Lebenszeichen eines Hundes zu dem Geräuschspektrum, das jeden Mieter eines Mehrfamilienhauses erwarte.

Aus einem weiteren Urteil des Amtsgerichts Rheine vom 3. Februar 1998 mit dem Aktenzeichen 14 C 731/97 geht hervor, dass Mieter, die wegen Hundegebells in der Nachbarswohnung die Miete mindern, in einem Prozess konkret darlegen müssen, zu welchen Zeiten der Hund hörbare Geräusche von sich gegeben hat.

Um Konflikte in der Nachbarschaft zu vermeiden, ist es daher nicht nur hilfreich, frühzeitig das Gespräch zu suchen. Der Hundehalter sollte auch Ursachenforschung betreiben und gemeinsam mit dem Vierbeiner daran arbeiten – gegebenenfalls auch mithilfe eines Hundetrainers.

Quelle: IVH

Neu - WhatsApp-Agility-Community

Um die Kommunikationswege für alle Agility-Beteiligten des Verbandes so kurz und einfach wie irgend möglich zu gestalten, haben wir uns dazu entschlossen WhatsApp-Gruppen anzubieten. Dies soll dafür sorgen, dass alle ehrenamtliche Mitarbeiter des Verbandes stets aktuell informiert sind.

Unser Agility-Beauftragter des Hauptverbandes, Herr Ingo Bursch, wird die Betreuung dieser Community übernehmen.

Die Mitarbeiter, die dieses Angebot nutzen möchten, können sich über den Einladungslink

https://chat.whatsapp.com/FAdyyDL4uNO80E7P996i04

legitimieren.

Um die Registration problemlos vornehmen zu können, meldet Euch bitte mit

- Eurem vollständigen Namen,

- Name der Landesgruppe,

- der örtlichen Gruppe und

- Eurer Funktion im Verband

an.

Herr Bursch wird dann die Anfrage entsprechend bearbeiten und Euch in die zutreffende Gruppe hinzufügen.

Im Augenblick sind noch keine Informationen in den Gruppen hinterlegt. Sobald die Registrierungen abgeschlossen sind, werden die ersten Informationen eingestellt.

Über regen Zuspruch für dieses Angebot würden wir uns sehr freuen!

Urlaub mit dem Vierbeiner

Regelungen für Reisen mit Hunden, Katzen und Frettchen innerhalb der EU

Pro Person dürfen im Reiseverkehr höchstens 5 Heimtiere (Hunde, Katzen, Frettchen) mitgeführt werden. Die Tiere dürfen nicht dazu bestimmt sein, den Besitzer zu wechseln. Trifft dies nicht zu, gelten die Regelungen für den Handel mit Tieren. Genauere Informationen dazu finden Sie in der Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen sowie die Einfuhr und Durchfuhr von Tieren und Waren (Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung).

Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 sowie der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 577/2013, die seit 29. Dezember 2014 gelten, muss für Hunde, Katzen und Frettchen, die innerhalb der Europäischen Union grenzüberschreitend transportiert werden, grundsätzlich ein Heimtierausweis nach einheitlichem Muster mitgeführt werden.

Dieser Pass muss dem Tier eindeutig zugeordnet werden können, das heißt, das Tier muss mittels Tätowierung oder Mikrochip identifizierbar und die Kennzeichnungs-Nummer im Pass eingetragen sein. Seit dem 3. Juli 2011 ist für neu gekennzeichnete Tiere der Microchip verpflichtend. (Technische Anforderungen: Die Transponder müssen a) dem ISO-Standard 11784 entsprechen (HDX- oder FDX-B-Übertragung) und b) mit einem der ISO-Norm 11785 entsprechenden Lesegerät abgelesen werden können).

Die EU-Heimtierausweise können von einem niedergelassenen Tierarzt ausgestellt werden. Er benötigt hierfür allerdings eine Ermächtigung der nach Landesrecht zuständigen Behörden.

Impfschutz gegen Tollwut

Neben Angaben zu dem Tier und seinem Besitzer muss der Heimtierausweis den tierärztlichen Nachweis enthalten, dass das Tier über einen gültigen Impfschutz gegen Tollwut verfügt.

Da für die Ausbildung eines wirksamen Impfschutzes eine Zeitspanne von 21 Tagen erforderlich ist, bedeutet dies im Falle einer Erstimpfung, dass diese mindestens 21 Tage vor Grenzübertritt erfolgen muss.

Wird eine Wiederholungsimpfung erst nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der letzten Impfung verabreicht, so entspricht diese Impfung einer Erstimpfung (Gültigkeitsdauer der Impfung ist im Pass vermerkt).

Verbot der Ein- und Durchreise mit Welpen unter 15 Wochen

Auch Welpen dürfen nur mit einem ausreichenden Tollwut-Impfschutz nach Deutschland einreisen bzw. Deutschland im Transit passieren. Da die Tollwut-Erstimpfung frühestens im Alter von 12 Wochen durchgeführt werden darf und es danach weitere 21 Tage bis zur Ausbildung eines wirksamen Impfschutzes dauert, können Welpen frühestens im Alter von 15 Wochen ein- bzw. durchreisen.

EU-Länder mit verschärften Anforderungen

In den Mitgliedsstaaten Irland, Malta, Finnland und dem Vereinigten Königreich gelten verschärfte Anforderungen über antiparasitäre Behandlungen, insbesondere Echinokokkenbehandlung (Bandwürmer).

Irland - Department of Agriculture and Food - http://www.pettravel.gov.ie/

Malta - Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change - http://www.pettravel.com/immigration/malta.cfm

Finnland - Auswärtiges Amt - https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/finnland-node/finnlandsicherheit/211624#content_4 P

Großbritannien - Department for Environment Food and Rural Affairs (Defra) - www.gov.uk/take-pet-abroad

Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft - www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/Heimtierausweis.html

Halter haften für ihre Tiere

Versichern lohnt sich

Der Hamster ruiniert der Großtante mit seinen Krallen den teuren Pulli, die Samtpfote jagt leidenschaftlich einer Maus hinterher und zerstört dabei die frisch gepflanzten Blumen im Nachbargarten und der Hund flitzt im Park dem Ball hinterher, ein Spaziergänger stolpert unglücklich über das Tier und bricht sich das Bein. Wer muss für die Schäden haften? Ganz eindeutig: DER TIERHALTER!

Das regelt das Bürgerliche Gesetzbuch § 833. „Tierhalter sind gesetzlich verpflichtet, sowohl für Schäden bei anderen als auch für Verletzungen anderer Schadenersatz zu leisten, die ihr Tier verursacht hat“, sagt Kerstin Becker-Eiselen, Rechtsanwältin und Versicherungsexpertin von der Verbraucherzentrale in Hamburg.

Private Haftpflicht deckt Schäden durch Kleintiere

„Schäden, die von kleineren Heimtieren verursacht werden, deckt die private Haftpflichtversicherung ab“, sagt die Versicherungsexpertin. Kleintiere sind in diesem Fall alle Tiere bis zur Größe einer Katze, also beispielsweise Wellensittiche, Hamster oder Kaninchen. Exotische Tiere wie Spinnen, Schlangen oder Leguane zählen in der Regel nicht zu den versicherten Kleintieren. „Durch diese Tiere verursachte Schäden können eventuell im Rahmen der privaten Haftpflichtversicherung abgesichert sein“, sagt die Expertin. Allerdings sollte dies im Vorfeld mit der Versicherung geklärt werden. „Falls nicht, gibt es Sonderversicherungen, aber nicht für alle Arten“, sagt Becker-Eiselen.

Ein Muss für jeden Hundehalter: Tierhaftpflicht für Hunde

Die private Haftpflicht deckt von großen Tieren verursachte Schäden nicht ab. Dazu gehört auch der Hund – egal wie klein er ist, da von Hunden verursachte Schäden weitreichendere Folgen haben können. Daher sollte die Hundehaftpflicht für jeden Halter obligatorisch sein, denn sollte es zu einem Schaden kommen, kann es für den Besitzer teuer werden.

Ein Beispiel: Rennt der Hund auf die Straße und verursacht dabei einen Unfall, so dass der Geschädigte ins Krankenhaus kommt, muss der Hundehalter gegebenenfalls den Krankenhausaufenthalt, den Lohnausfall oder das Schmerzensgeld zahlen. Sind die Folgen des Unfalls so vehement, dass der Geschädigte nie wieder arbeiten kann, müsste der Hundehalter gegebenenfalls gar die Pflege- oder Rentenkosten übernehmen. Das muss nicht sein. Abhängig von der Rasse sind Halter mit ungefähr 50 Euro Versicherungsbeitrag pro Jahr auf der sicheren Seite.

Was sollte die Hundehaftpflicht abdecken?

„Die Hundehaftpflicht sollte Sach- und Personenschäden von mindestens fünf Millionen Euro und 100.000 Euro Vermögensschäden abdecken“, sagt die Expertin. „Eine Selbstbeteiligung von 150 Euro ist sinnvoll. Denn sonst wird eine Versicherung teuer, wenn sie die kleinen Schäden prüfen und begleichen muss.“ Der Versicherungsschutz sollte auch bei einem Aufenthalt im Ausland gelten.

Zudem rät die Expertin: „Familie und Freunde, die das Tier hüten, sollten mitversichert sein. Die Hundehaftplicht sollte Mietschäden an Immobilien und beweglichen Sachen einschließen. Auch Pflichtverletzungen, wie zum Beispiel ein Verstoß gegen den Leinenzwang, sollte die Versicherung abdecken.“ In einem Erstgespräch können Halter klären, ob die Versicherung für grob fahrlässiges Verhalten wie den Verstoß gegen den Leinenzwang aufkommt - denn nicht alle Versicherungen tun das.

Wichtig: „Schließen Sie keine Versicherung beim erstbesten Versicherer ab, sondern prüfen Sie vorher genau, was diese absichert. Das erspart Überraschungen“, so die Expertin. Tierfreunde können sich im Internet über Vergleichsportale ein Bild machen und die richtige Versicherung für sich finden. Auch Ratgeberblätter wie beispielsweise Finanztest informieren über Versicherungen und ihre Leistungen. Zudem bieten Verbraucherzentralen Versicherungsberatungen an.

Quelle: IVH