Zucht und Aufzucht

Zucht und Aufzucht von Hunden: Verantwortung & Tipps

Die Zucht und Aufzucht von Hunden erfordert viel Wissen und Verantwortung. Erfahren Sie, wie Sie eine gesunde Nachzucht gewährleisten, genetische Risiken minimieren und die Bedürfnisse von Welpen optimal erfüllen können. Für verantwortungsvolle Züchter und Hundeliebhaber.

Hundezucht am Scheideweg

Züchterische Raritäten dürfen nicht wegen ihrer Abnormität als Zuchterfolg/Zuchtziel gewertet werden. Rassehundezucht -auch Mix-Hunde-Zucht- MUSS dem Ziel einer gesunden Nachzucht entsprechen.

Wir rufen Ihnen dieses klare Statement unseres Verbandes hier zum wiederholten Male -und zwar eindringlicher denn je- ins Gedächtnis.

Leider, aus gegebenem Anlass: Denn das Verbandszuchtbuch wird mittlerweile immer häufiger damit konfrontiert, dass mit zunehmendem Tempo -und zwar in kürzester Zeit- durch menschliche Unvernunft, Achtlosigkeit, Ignoranz und ja, auch aus Geldgier, einzelne Hunderassen vor einem traurigen Niedergang stehen.

Wenn Sie nun denken, die vorgenannte Behauptung sei übertrieben, dann können wir Ihnen auf den folgenden Seiten gnadenlos das Gegenteil beweisen. Der geneigte Leser möge bitte erkennen, dass es unserem Verband wirklich fern läge, sorgfältige, überlegte, erfahrene, begeisterte Hundezüchter und Hunde-Liebhaber, mit den bloßen, gewissenlosen Vermehrern, zu vermengen. Das wäre die falsche Botschaft.

Aber auch in dem Bewußtsein, dass gerade diejenigen, die sich unmißverständlich angesprochen fühlen sollten, die anschließenden Ausführungen vielleicht pikiert überblättern, hegen wir trotzdem die Hoffnung, dass der/die eine oder andere damit beginnt, sich der vermeidbaren, lebenslangen Leiden und Schmerzen bewusst zu werden, die durch rein menschliches Profitdenken, einem Hund (dem besten Freund des Menschen) aufgebürdet werden. Die Pflicht eines jeden seriösen Rassehunde-Vereins und Zuchtbuches muss es sein, die existierenden, gesunden Zuchtlinien vor dem Risiko Qual-gezüchteter „Modeerscheinungen“ zu schützen.

Selbst Fachleuten gelingt auf den ersten Blick möglicherweise nicht sofort, nachteilige Faktoren bei einem denkbaren Zuchtpartner zu erkennen - von der Flut der sogenannten „Zuchtpapiere aus aller Herren Länder/Vereine“ gar nicht zu sprechen...

Das geflügelte Wort, worin „Schönheit im Auge des Betrachters liegt“, gilt natürlich nicht nur zwischen Menschen, die sich attraktiv, oder abstoßend finden können. Nein, das Urteil über „schön“ oder „scheußlich“, treffen Menschen über alles und jeden - daher selbstverständlich auch über einen Hund. Doch was ist das menschliche Urteil über Schönheit oder Ungestalt wirklich wert, wenn krankmachende Faktoren gezielt ausgenutzt werden, um auf den Zug der aktuellen Modeströmung aufzuspringen und die ‘auffälligsten’ Welpen an auffällige Hundekäufer, zu höchst-auffälligen Welpenpreisen verkaufen zu können? Ehemals robuste, langlebige, gesunde, agile und liebenswerte Hunderassen werden einem fragwürdigen Klientel geopfert.

Das Szenario:

Man verpaare einen zittrigen, nasen- und rutenlosen Hund, mit einem bunt-gescheckten, blau- oder gelb-äugigen (am besten blau UND gelb oder rot) Partner - und das Unikat ist perfekt.

Dass der seinerseits ‘blauäugige’ Käufer mit seinem Vierbeiner, Dauergast in der Tierarztpraxis sein wird, spielt keine Rolle. Hauptsache, das genetische „Wundertier“ wurde gewinnbringend an den Mann/die Frau gebracht.

Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, wollen wir den wahren Beweggrund dieser Argumentation aus einem Verkaufsinserat für einen Französischen Bulldog-Rüdenzitieren: „Hochprämierter Bulli-Rüde, blue-merle-tan, in qualifizierte Hände abzugeben. Preis mit Deckrecht (f.d.Verkäufer) € 3.000 - ohne Deckrecht € 8.000.“

Wer auch nur geringste Kenntnis zur genannten Rasse besitzt, weiß - dass BLUE-MERLE oder SCHOKO-/bzw. LILAC- MERLE sowie black & tan, silber-, anthrazit- oder isabellfarben, rein gar nichts in der Rasse (wie bei so vielen anderen) zusuchen hat.

Doch die Französische Bulldogge, die durch ihre Rundköpfigkeit und ihren gedrungenen Körperbau sowieso mit diversen, standardbedingten Beschwerden in Verbindung gebracht wird, ist nicht die einzige Rasse, die züchterisch am Abgrund steht.

Noch etwas gemäßigter, aber ebenfalls bereits in deutlicher Schieflage, befindet sich derzeit die Dackelzucht - man möchte es kaum glauben!Der Dackel gehört nach wie vor zu einer der beliebtesten Hunderassen in Deutschland. Und, die Zuchtbasis ist gewachsener, breiter, als im Vergleich zur Französischen Bulldogge.

Dennoch:

Seit Jahrzehnten wurden unserem Zuchtbuch zahlenmäßig nicht mehr so viele Verpaarungen mit „Tiger“-Dackel gemeldet, als in den vergangenen zwei Jahren - ausgelöst durch den Corona-Boom.

Mittlerweile sind „blue and tan“-Nachkommen mit blauen Augen, sogenannte „Piebald-Merle“- oder „Blue-Piebald“-Dackel der Renner. Lukrativ vermarktet als amerikanische Dackel, finden sich auch hierzulande gerne exzentrische Käufer. Auch cremefarbene (vor allem langhaar) Dackel mit braunem bis rosa Pigment, stehen unver- ständlicherweise hoch im Kurs.

Wer sich für einen Dackel aus amerikanischer Linie zur Nachzucht entscheiden möchte, sollte übrigens daran denken, dass man in den USA nicht nur die vorerwähnten Farbvarianten und -verpaarungen zulässt, sondern auch Kurz-, Lang- und Rauhhaar vermischt.

Die Zuchtbücher werden möglicherweise in absehbarer Zeit dazu gezwungen sein, vor Zuchtfreigabe, DNA-Untersuchungen zur Haarart und -Farbe vornehmen zu lassen.

Der Langhaar-Dackel ist rein zu züchten; eine Verpaarung zwischen Kurz- und Rauhhaar-Dackel ist möglich.

Die Skrupellosigkeit und Sorglosigkeit, mit denen stabile und langlebige Hunderassen und ihre gewachsenen Zuchtlinien, aus reiner Profitgier in kürzester Zeit, absichtlich zu gesundheitlichen Risiko-Patienten gezüchtet werden, ist unbegreiflich - ja verwerflich.

Um eine gesetzlich verbotene Tiger- x Tiger-Verpaarung auszuschließen, ist der genetische Nachweis der Merle-Gen-Freiheit obligatorisch, sobald eine entsprechende „Tiger-Variante“ in der Ahnenreihe auftaucht, oder einer der Zuchtpartner selbst eine Tigerung aufweist.

Bedauerlicherweise sind die Nachzuchten von Dackel und Französischer Bulldogge nicht die einzigen, die von äußerst bedenklichen Farbvarianten bedroht sind.

Schon vor etlichen Jahren tauchten Merle-Gen-Träger bei Chihuahuas auf, wie auch in der Pudel- und Cocker-Spaniel-Zucht.

Nicht zu vergessen, die silber-, charcoal- und isabellfarbenen Labradore bzw. der „Pink-Mops“. Bei letzterem handelt es sich um extrem aufgehellte Varianten (bis weiß) mit fehlendem Pigment an Lefzen, Augenrändern usw. - also Albinos.

Lesen Sie bitte weiter unter: Risiko Fell-/Fehlfarben...

RISIKO Fell-/Fehlfarbe!

Wer Hunde züchtet, ist verantwortlich dafür, dass bei der zu erwartenden Nachkommenschaft weder erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen, oder untauglich/umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten.

Verboten ist weiterhin die Zucht, wenn bei den Nachkommen erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten und damit jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst, oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leider oder Schäden führt.

So steht es eindeutig im Tierschutzgesetz § 11b !

Anmerkung: Wer ‘denkt’, diese Passagen des Tierschutzgesetzes seien „nur“ für Rassehundezüchter gültig, irrt gewaltig.

JEDER Züchter, auch derjenige, der für die Zucht ‘untauglich’ beurteilte Hunde zur Weiterzucht von Mix-Hunden verwendet, macht sich strafbar.

Hätten Sie den nebenstehend abgebildeten Hund als Kurzhaar-Dackel erkannt - Hand aufs Herz?

Dieser bedauernswerte Dackel ist ein Resultat aus Piebald x Tiger-Zucht.

Leider weist dieser arme Kerl auf den beiden Fotos eine Extrem-Scheckung auf, die -bedingt durch eine sog. MITF-Mutation- eine Fehlentwicklung der Augen (Mikrophtalmie) verursacht hat. Das Resultat: Verminderte Sehkraft, übermäßige Lichtempfindlichkeit. Die blaue Iris beinhaltet kaum UV-absorbierendes Melanin, weshalb die UV-Sonnenstrahlung die Netzhaut sehr früh schädigen kann.

Weitere MITF-Mutationen (S-Locus/Scheckungs-Gen), sind für früh einsetzende Hörstörungen verantwortlich. Hunde dieser Extremscheckung können daher ein- oder beidseitig taub sein.

Ausschlaggebend hierfür ist das Fehlen von Eumelanin-haltigen Pigmentzellen (schwarz oder braun) im Corti-Organ (= Schnittstelle im Innenohr zu den Nervensignalen).

Aufgrund dieser fehlenden Pigmentzellen treten Störungen bei der Haarzellenbildung auf, ohne deren „Antennenfunktion“ der Hund Geräusche nicht ins Gehirn übermitteln kann. Hunde mit überwiegend weißen Flächen an Körper und Kopf sowie mit blauen Augen, sind besonders risikobehaftet.

Wegen der großflächig weißen Farbe, also dem überwiegenden Fehlen der Pigmentierung, läuft der Hund weiterhin Gefahr, schnell einen Sonnenbrand zu entwickeln, was zu Anfälligkeiten für Hauterkrankungen, bis hin zu erhöhtem Hautkrebsrisiko führt.

Wir gehen anschließend auf weitere Fehlfarben ein, speziell den Merle-Faktor, der es vielen Hunde-Züchtern und -Haltern vor allem angetan hat.

Hierzu kann vorweggenommen werden, dass der verantwortliche und zuverlässige Umgang mit entsprechenden Merle-Zuchtlinien absolute Bedingung sein muss.

Bleibt zu relativieren, dass es sowohl auf Seiten der Züchter, Käufer und sogenannter „Vereins-Zuchtbücher“, pflicht- und rücksichtslose Unredlichkeiten und zum Teil auch große Ahnungslosigkeit gibt.

Leidtragend ist ausschließlich der Hund !!

Lesen Sie bitte weiter unter: "Spiel mit dem Feuer" - der bunte Hund...

"Spiel mit dem Feuer" - der bunte Hund

Merle-Hunde - Schecken - verblasste Farben

Sie haben eines gemeinsam:

Das Risiko, lebenslang ein kranker, Leid geplagter Patient zu bleiben, mit verminderter Lebenserwartung und einem "Hundeleben außer der Norm“.

Beginnen wir mit den Rassen, in denen die Merle-Färbung vorkommt und nach jeweiligem Standard akzeptiert wird.

Diese nachstehenden Rassen dürfen ausschließlich mit einem Merle-Gen-freien Zuchtpartner (nach Gentest) verpaart werden:

- Australian Shepherd

- Beauceron

- Bergamasker Hirtenhund

- Bobtail (Old English Sheepdog)

- Border-Collie

- Dackel

- Deutsche Dogge

- Langhaar- und Kurzhaar-Collie

- Mudi

- Norwegischer Dunker

- Pyrenäenschäferhund

- Sheltie

- Welsh Corgi Cardigan

In der nachfolgenden Rassen-Auflistung werden immer häufiger -inoffiziell- Merle-Farben gezüchtet, die in den Standards absolut abzulehnen sind:

- American Cocker Spaniel

- Bearded Collie

- Berger de Savoie (Berger des Alpes)

- Chihuahua

- Cocker Spaniel

- Englische Bulldogge

- Fox-Hounds

- Französische Bulldogge

- Havaneser

- Labrador-Retriever

- Prager Rattler

- Pudel - alle

- Schnauzer - alle

- Zwergspitz (Pomeranian)

Die Frage, die man sich stellt ist folgende: Weshalb werden in der zweiten Auflistung (die unvollständig ist, weil es rund 400 weitere anerkannte Rasse-Standards gibt), Merle-, Piebald oder auch Farbverdünnungen im verbindlichen Standard abgelehnt?

Dieser Frage wollen wir etwas genauer auf den Grund gehen.

Die wichtigste Antwort ist, weil es nicht nur DAS Merle-Gen und ‘ein daraus resultierendes’ Farbspiel gibt.

1. Basis-Wissen:

Der Ausdruck Merle-Faktor bezeichnet eine Mutation auf dem Chromosom 10 des Hundes, auf welchem das SILV-Gen, auch Silver-Locus bezeichnet, liegt.

Die Vererbung des Gendefekts geschieht nun dadurch, indem ein kleines Stück der DNA, das eigentlich nicht an diesen Ort im Genom gehört, in den Silver-Locus integriert ist. Diese sogenannte SINE-Insertion (short interspersed nuclear element), enthält ein unterschiedlich langes Stück der DNA, das nur aus einem DNA Baustein besteht.

Daraus folgt: Je länger dieses spezielle Stück DNA ist, desto stärker ist die Merle-Färbung ausgeprägt.

Der erwähnte Defekt im SILV-Gen beeinflusst das Pigment Eumelanin, das zusammen mit Phäomelanin für die Fellfarbe verantwortlich ist.

Eumelanin sorgt für die schwarze und braune Fell- und Augenfarbe.

Phäomelanin wird von diesem Gendefekt nicht berührt.

Dieses Pigment bewirkt die rötlich-braune Fellfarbe, weshalb Bereiche, deren Farbe von Phäomelanin bestimmt wird, durchgängig rotbraun gefärbt sind.

2. Wie funktioniert die Vererbung des Merle-Gens

a) Das Merle-Gen wird NICHT durch das Geschlecht bestimmt (Fachausdruck: autosomal intermediär).

b) Würde man einen reinerbigen Merle-Hund mit einem Hund ohne Merle-Gen verpaaren, entstehen Nachkommen mit der typischen Merle-Färbung.

Reinerbige Merle-Hunde nennt man homozygot (M/M), die allerdings höchstwahrscheinlich schwerste Missbildungen aufweisen, also auf keinen Fall zur Verpaarung zugelassen sind.

c) Hunde mit gemischtem Erbgut werden heterozygot genannt.

Sie verfügen jeweils über ein gesundes und ein mutiertes Gen (M/m). Diese Vermischung aus gesundem und mutiertem Gen, sorgt für normal gefärbte und melierte Bereiche im Fell.

d) Würde eine Verpaarung zweier Hunde mit Merle-Färbung (M/m x M/m) vorgenommen, treten bei 25 % der Nachzucht schwere genetische Defekte auf.

Diese 25 % (also ein Viertel eines Wurfes), fällt nämlich wieder als ‘reinerbiger Merle’, d.h. homozygot, mit hochgradigen Missbildungen.

e) Heterozygote Merle-Hunde (M/m) dürfen folglich ausschließlich mit Merle-Gen-freien Partnern verpaart werden.

Und zwar, ist VOR einer geplanten Verpaarung beim Zuchtpartner ein Bluttest oder Wangenabstrich beim Tierarzt zu veranlassen. Eine Verpaarung auf „gut Glück“ ist reine Tierquälerei und zurecht nach dem Tierschutzgesetz verboten/ strafbar!

Gesunder oder kranker Merle-Hund?

1.) Außerordentliche Achtsamkeit ist von Hundehaltern/-züchtern angesagt, bei Rassen mit sehr heller, oder weißer Fellfarbe!

Die Merle-Scheckung kann nämlich durch die weiße Fellfarbe überdeckt sein. Diese Hunde werden als versteckte Merles (auch Hidden- oder Phantom-Merle) bezeichnet.

Rufen wir uns ins Gedächtnis:

Eumelanin sorgt für die schwarze und braune Fell- und Augenfarbe. Weißen und sehr hellen Hunden, fehlt aber diese Pigmentiertung; d.h., das ‘typische’ Merle-Muster ist nicht erkennbar.

- Wird aus Fahrlässigkeit tatsächlich eine Verpaarung eines „Hidden-Merle“-Hundes (= M/m) mit einem Merle-Träger (= M/m) vorgenommen, entstehen wiederum homozygote, also reinerbige, Weißtiger (M/M).

Bei den Nachkommen aus einer entsprechenden Verpaarung, treten folglich Missbildungen der Augen, wie Mikrophthalmie (ein zu kleiner Augapfel), sogar fehlende Augen, Kolobome (Spaltbildungen der Augenhäute) und entrundete Pupillen (genannt: Dyskorie) auf. Diese Hunde sind blind und taub. - Im weiteren leidet diese Nachkommen-Generation unter Skelett-Deformationen - sowie

- Missbildungen an den Geschlechtsorganen und dem Herzen.

- Die Lebenserwartung ist ausdrücklich verkürzt.

Gibt es Risiken bei heterozygoten, also mischerbigen Merle-Hunden (M/m)?

Eindeutig: Ja - leider! Auch mischerbig veranlagte Hunde sind durch den Gendefekt beeinträchtigt.

Wie schon bei den Weiß-Schecken (wie bereits vorstehend beschrieben), sollten sich im Innenohr stark pigmentierte Melanozyten befinden, die allerdings wegen der Genmutation (dem Merle-/bzw.SILV-Gen) verändert werden. Die Folgeerscheinungen sind:

a) Störungen des Gleichgewichtssinnes

b) 37 % der Hunde haben einen stark eingeschränkten Gehörssinn und

c) generell ist die Welpensterblichkeit erhöht.

Ein Border-Collie in der Fehlfarbe white with blue merle markings. Das Ergebnis einer extremen Merle-Verpaarung. Gesunde, verantwortungsvolle Rassehundezucht sieht anders aus! Foto©Geobard/wikimedia commons

Ein Border-Collie in der Fehlfarbe white with blue merle markings. Das Ergebnis einer extremen Merle-Verpaarung. Gesunde, verantwortungsvolle Rassehundezucht sieht anders aus! Foto©Geobard/wikimedia commons Amerikanischer Cocker-Spaniel in „red-merle“. Der extreme Pigmentverlust zeigt sich allein in den blauen Augen. Foto©ItsWolfeh/wikimedia commonsLast but not least - KRYPTISCHER

Amerikanischer Cocker-Spaniel in „red-merle“. Der extreme Pigmentverlust zeigt sich allein in den blauen Augen. Foto©ItsWolfeh/wikimedia commonsLast but not least - KRYPTISCHER

und GELBMANTEL-Merle

Kryptischer Merle:

Bei dieser Merle-Version ist augenscheinlich KEINE Merle-Musterung in der Fellfärbung erkennbar.Warum? Der kleine DNA-Baustein (SINE) ist nämlich derart ‘kurz’, dass sich dietypische, partielle Fellaufhellung im äußeren Erscheinungsbild nicht zeigen kann. Der Hund trägt dennoch die Genvariante M/m in sich.

Ein ‘normal-farbener’ Hund kann demnach das riskante Merle-Gen tragen und im schlimmsten Fall, mit einem erkennbaren Merle-Partner (wiederum M/m) verpaart werden. So würde ein Wurf der gefürchteten, reinerbigen Merle-Welpen (M/M) fallen - mit allen tragischen Folgen für den Nachwuchs.

Gelbmantel-Merle:

Abschließend und der Vollständigkeit halber, sei auf keinen Fall unerwähnt, dass es ein weiteres Gen gibt, das sich auf das Farbspiel eines Hundes auswirkt und in Verbindung mit dem Merle-Faktor eine hochriskante Kombination ergibt.

Die Rede ist vom e-Lokus, der im Erbgut an einer anderen Stelle als das SILV-Gen angelegt ist. Ist das Merkmal reinerbig, wird das Haarkleid gelblich gefärbt sein.

Die Gelbfärbung entsteht dadurch, dass nur Phäomelanin im Hund produziert wird. Genau wie beim „Hidden-Merle“, wirkt sich das Merle/oder SILV-Gen lediglich auf das Eumelanin aus (schwarz und braun).

Da sich das SILV-Gen nur auf Eumelanin auswirkt und es in Hunden z.B. mit dem Farbspiel gelb oder gelb-weiß kein Eumelanin gibt, ist der Defekt im SILV-Gen (das Merle-Gen) äußerlich nicht zu erkennen.

Bei Rassen in denen sowohl das Merle-Gen, als auch der e-Lokus akzeptiert wird (z.B. Welsh Corgi-Cardigan) besteht das Risiko, dass ein ‘normaler Merle’ mit einem nicht erkennbaren Merle-Partner verpaart wird. Die Folgen wären wiederum reinerbige (homozygote) Weißtiger.

Wenn das IRJGV-/IDG-Verbandszuchtbuch heute Ahnentafeln von „Fremdverbänden“ in Händen hält, muss häufig mit Entsetzen festgestellt werden, dass keinerlei Skrupel bestehen, Blue-Merle mit Zobel-Weiß zu verpaaren, oder sogar Tiger x Tiger-Verpaarungen vorzunehmen. Wie schon mehrfach angeführt, kann KEIN Züchter, KEIN Rassehundeverband das geringste Interesse daran haben, kranke Tiere geplant/bewusst zu züchten (besser: zu vermehren).

Diese enormen Strömungen bedrohen nicht nur gesunde, wesensfeste und robuste Zuchtlinien, sie zerstören sie auf lange Sicht. Und sie zwingen unseren Verband dazu, weitere und weitergehende Maßnahmen zum Schutz der gesunden Rassehundezucht zu ergreifen. Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden.

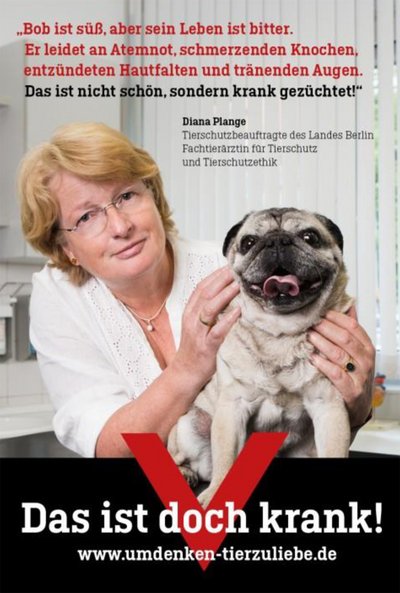

Das ist doch krank!

Berlin, 6. November 2019 – Mit ihrem aktuellen Kampagnenslogan „Das ist doch krank!“ möchte die Berliner Tierärztekammer den Trend zum unbedachten Tierkauf stoppen und potenzielle Käufer sensibilisieren.

Seit dem 1. November 2019 sind in Berlin auf Bussen, in U-Bahnen und in Plakatvitrinen in U-Bahnhöfen Plakate gegen Qualzucht veröffentlicht, auf denen Tierärztinnen und Tierärzte Stellung beziehen.

„Der Hang zum Besonderen darf nicht auf die Kosten der Tiergesundheit gehen“, mahnt die Präsidentin der Tierärztekammer Berlin, Dr. Heidemarie Ratsch. Auch solle jede Nutzung von Defektzuchten in der Öffentlichkeit durch Werbung oder in Filmen unterlassen werden, um den Erwerb solcher Tiere nicht zusätzlich anzureizen.

Neben Dr. Ratsch referierten bei der Pressekonferenz zur Plakatkampagne noch vier weitere Experten zum Thema. Dr. Uwe Tiedemann, Präsident der Bundestierärztekammer (BTK), berichtet über die wichtige Aufklärungsarbeit der BTK-Arbeitsgruppe „Qualzuchten“, der auch vier weitere große veterinärmedizinische Verbände angehören. Aktuell wurde ein neuer Flyer erstellt, um zukünftige Tierhalter über verschiedene Qualzuchtmerkmale (bei Katzen) zu informieren. Prof. Dr. Achim Gruber, Tierpathologe der FU Berlin, stellte auch bei Katzen zahlreiche, aktuell leider sehr populäre Defektzuchtvarianten vor, die unbedacht durch Zucht auf vermeintliche Schönheit, Niedlichkeit oder Extravaganz entstehen.

Daraus resultiert bedauerlicherweise „ein weites Spektrum von Gesundheitsstörungen, Ausfall von Sinnesleistungen (etwa Taubheit) oder ein Verlust der Möglichkeit zu artgerechtem Verhalten“. Spätestens auf dem Seziertisch würden sich dann die zuchtbedingten Schmerzen, Leiden, Schäden oder ein Verlust der Artgerechtigkeit offenbaren.

Die Landestierschutzbeauftragte des Landes Berlin, Diana Plange, weist darauf hin, dass „die so genannten brachycephalen Rassen zur überwiegenden Zahl nicht im VDH gezüchtet und zusätzlich in Massen aus dem Ausland importiert werden“.

Neben der Aufklärung kaufwilliger Welpeninteressenten, müsse auch der Import bzw. das Verbringen solcher Hunde untersagt, ein striktes Ausstellungsverbot etabliert und die Zucht streng reguliert werden, fordert Plange.

Fachtierarzt für Reproduktionsmedizin, PD Dr. Sebastian Arlt, sagt, dass vor einer Zucht reproduktionsmedizinisch untersucht werden sollte, „ob die Geschlechtsorgane normgerecht ausgebildet sind, das knöcherne Becken des weiblichen Tieres eine natürliche Geburt zulässt und ob das Gebiss einer Hündin oder Katze geeignet ist, Fruchthüllen zu öffnen oder Nabelschnüre durchzubeißen.

Da ein Großteil der Hunde und Katzen nicht von professionellen Züchtern gezüchtet wird, sollten Tierhalter generell über rassespezifische Gesundheitsrisiken und mögliche Erbmängel aufgeklärt werden.

Denn Qualzucht ist nicht niedlich! Kaufen Sie solche Tiere nicht, werden sie auch nicht mehr gezüchtet.

Weitere Informationen:

www.tieraerztekammer-berlin.de/qualzucht

www.bundestieraerztekammer.de/tieraerzte/qualzuchten/

Anmerkung der Redaktion:

Im IRJGV e.V. werden Rassen mit extremen Qualzuchtmerkmalen (z.B. Nackt- und Faltenhunde) seit mehr als 20 Jahren nicht mehr eingetragen. Mops, Franz./Engl.Bulldoggen/Pekingesen & Co., liegen in den Eintragungszahlen der Zuchtbuchstelle bei ca. 4 % aller eingetragenen Rassehunde! Dies hat vor allem mit den seit Jahren angewandten Standardvorgaben unseres Verbandes zu tun!

Zyklusstörungen bei der Zuchthündin

Jeder Züchter kennt in der Regel den typischen Zyklusverlauf seiner Hündinnen. Manchmal kann es aber zu Veränderungen im Zyklus kommen, die einem Rätsel aufgeben. Dieser Artikel beschreibt die häufigsten Ursachen, für den Fall, dass Ihre Hündin „unpünktlich“ ist.

Ablauf eines regulären Zyklus

Um zu wissen, wann es sich um eine Störungen oder Abweichung im Zyklusgeschehen handelt, muss man zunächst den „normalen“ Ablauf kennen. Der Zyklus einer Hündin ist gewöhnlich in vier Phasen unterteilt: In den Proöstrus (Vorbrunst, ab 1. Tag der Blutung), den Östrus (Brunst, Zeitraum des Eisprungs), den Metöstrus oder Diöstrus (Phase der Trächtigkeit/Scheinträchtigkeit) und den Anöstrus (hormonelle „Ruhephase“). Der Anöstrus ist normalerweise die längste Phase im Zyklus, die individuell schwanken kann (3). Viele Autoren fassen den Metöstrus und den Anöstrus auch zudem als Interöstrus zusammen. Dies sind viele Fachbegriffe, die uns aber später weiterhelfen werden, die verschiedenen Probleme der einzelnen Phasen zu verstehen.

Wie lang ist normal?

In der Länge der einzelnen Phasen kann es rassespezifische und individuelle Unterschiede geben, wobei die meisten Tiere ein Östrusintervall von sechs bis neun Monaten aufweisen (1,2). Bei Hündinnen über acht Jahren kann sich das Intervall auch verlängern (8).

In der Regel kommt es ab der zweiten Hitze zu einem konstanten Intervall zwischen den Läufigkeiten (3). Die Länge der einzelnen Zyklusphasen sind im Mittel für den Präöstrus und den Östrus jeweils neun Tage, für den Metöstrus 60 bis100 Tage und für den Anöstrus 20 bis 250 Tage laut einer aktuellen Literaturstudie von Arlt (4).

Die Phasen im Detail

Hormonell wird die Phase des Proöstrus durch den Anstieg von Östrogen bestimmt. Hier bilden sich die Follikel auf den Eierstöcken heran, die dann „springen“. Vereinfacht gesagt, bewirkt das Östrogen auch die Schwellung der Vulva und den blutigen Ausfluss der Hündin. Zusätzlich steigt am Ende des Proöstrus ein weiteres Hormon kurzfristig an, das sogenannte LH. Dies löst dann den Eisprung aus. Der Eisprung findet in der Phase des Östrus statt. Vor dem Eisprung haben wir aber auch schon ein weiteres Hormon im Einsatz, das sogenannte Progesteron, welches in der Phase des Metöstrus die Trächtigkeit aufrechterhält. Beim Hund finden wir die Besonderheit, dass Progesteron schon vor dem Einsprung gebildet wird und stetig bis zu einem bestimmten Wert ansteigt. Daher können wir mit diesem Hormon und dessen Anstieg auch den optimalen Deckzeitpunkt bestimmen.

Viele Besitzer erkennen diese Phase bei ihrer Hündin durch verschiedene Verhaltensauffälligkeiten. Vermehrter Urinabsatz (Markieren) kann eines dieser Anzeichen sein.

Die Phase des Proöstrus und des Östrus wird bei der Hündin als Läufigkeit oder Hitze bezeichnet (2). Einige Autoren nehmen auch noch die frühe Phase des Metöstrus mit in den Begriff der Läufigkeit (12).

Um die verschiedenen Phasen unterscheiden zu können, nutzt man sowohl die Veränderungen im Verhalten der Hündin, die klinischen Erscheinungen (Veränderungen an der Vulva sowohl von außen als auch von innen, Ausfluss der Hündin, Gesäuge), als auch die Untersuchung des Abstrichs (Vaginalzytologie und Vaginoskopie). Zudem kann das Hormonprofil der Hündin als Hilfsmittel herangezogen werden (4).

Ursachen für Abweichungen des Zyklus

Viele Hündinnen, die mit einer Unfruchtbarkeit in der Paxis vorgestellt werden, sind klinisch gesund. Oft geht es hier eher um Probleme im Zucht- oder Deckmanagement. Diese sind durch eine exakte Bestimmung des Deckzeitpunkts zu beheben (5).

Kommt es zu Störungen im Zyklus, ist dies vor allem für Besitzer von potentiellen Zuchthündinnen eine Herausforderung. Hier muss man unterscheiden, ob es sich um eine wirkliche Zyklusanomalie handelt oder nur um ein individuelles Zyklusmuster der Hündin. Denn gerade bei Hündinnen gibt es eine große Bandbreite an Variationen, was die Dauer und die Ausprägung der Symptome angeht. Im Folgenden finden Sie einige der Ursachen für Zyklusanomalien bei der Hündin. Weiße Läufigkeit Bei der weißen Läufigkeit oder „stillen Hitze“ zeigt die Hündin keinerlei klinische Anzeichen, die auf eine Läufigkeit hindeuten. Hier fehlt zum Beispiel der Ausfluss, daher wird diese Abweichung auch als trockene Hitze bezeichnet. Allerdings sind diese Hündinnen hormonell aktiv und können trotzdem einen normalen Zyklus haben. Dieser sollte mit Hilfe einer Zytologie, Vaginoskopie und einer Hormonbestimmung überwacht werden. Hat die Hündin Eisprünge, dann könnte die Hündin durchaus auch gedeckt werden (2,3). Laut Goericke-Pesch sind insbesondere junge und rangniedere Hündinnen betroffen, während die eigentliche Ursache dafür noch unklar ist (4).

Vulva einer Hündin im Proöstrus, erkennbar am blutigen Scheidenausfluss. (Quelle: Wikipedia) - Foto:©Kalumet/Wikimedia CommonsSplit-Östrus

Vulva einer Hündin im Proöstrus, erkennbar am blutigen Scheidenausfluss. (Quelle: Wikipedia) - Foto:©Kalumet/Wikimedia CommonsSplit-Östrus

Der Split-Östrus ist eine sogenannte „geteilte Läufigkeit“. Meist beginnt die Läufigkeit mit ihren typischen klinischen Anzeichen und ist bereist nach ein paar Tagen wieder beendet. Sie beginnt dann später erneut. Laut Wehrend schließt sich in der Regel an die zweite Läufigkeitsphase eine Ovulation an, die dann zum Decken genutzt werden kann (6). Ein erfolgreicher Deckakt kann nur ablaufen, wenn bei der Hündin hormonell der normale Ablauf stattfindet und die Hündin zudem natürlich klinisch gesund ist. Dies ist oftmals beim Abbruch der Hitze nicht der Fall und daher kann es bei versuchtem Deckakt zum Leerbleiben der Hündin kommen. Die zweite Hitze beginnt meist zwei bis zehn Wochen nach dem Abbruch. Ein Split-Östrus kann in jedem Alter auftreten, wird aber häufiger bei jungen Hündinnen gesehen. Die Ursache hierfür ist ebenfalls unklar. Es wird aber eher ein „Verhaltensproblem“ dahinter vermutet (7). Ein Beispiel aus der Paxis für die geteilte Läufigkeit ist eine junge Hündin, die am Anfang ihrer Hitze in eine Hundepension gebracht wurde und dann die Hitze abgebrochen hat. Diese Hündin hat die Hitze nach Wochen wieder aufgenommen und in darauffolgenden Läufigkeiten keinerlei Abweichungen mehr gezeigt.

Verlängerte Läufigkeit

Laut A. Davidson handelt es sich um eine verlängerte Läufigkeit, wenn die Hündin mehr als 21 bis 28 Tage blutet mit gleichzeitiger Atraktivität für den Rüden (8). Mögliche Ursachen für die verlängerte Läufigkeit können hormonelle Imbalancen durch Zysten auf den Eierstöcken sein oder auch Tumore, die hormonell aktiv sind. Zudem kann auch eine Veränderung im Bereich der Nebenniere oder der Leber als Ursache in Frage kommen (2,8,9). Verkürzte Läufigkeit: Von einer verkürzten Läufigkeit ist die Rede, wenn die Läufigkeitssymptome unter zehn Tagen liegen. Diese sollte man immer vom Split-Östrus abgrenzen (2).

Verkürzter Zyklus

Es gibt verschiedene wissenschaftliche Meinungen, wann man von einem verkürzten Zyklus spricht. Von unter fünf bis unter vier Monaten ist in der Literatur die Rede (10). Hierbei geht es immer um den Zeitraum von einer Läufigkeit bis zur Nächsten. Eine mögliche Ursache hierfür kann zum Beispiel ein Mangel an Progesteron sein, der zu einem vorzeitigen Abbruch des Zyklus/Trächtigkeit führt (2). Weitere Ursachen für den verfrühten Eintritt in die nächste Läufigkeit können das Ausbleiben von Eisprung und Gelbkörperphase oder ein vorzeitiger Mangel an Gelbkörperhormonen sein. Eventuell ist dies auch durch eine zentrale Störung der Steuerung der Sexualhormone verursacht (10,11). Bei einigen Rassen (zum Beispiel dem Deutschen Schäferhund) scheint eine Prädisposition für ein verkürztes Intervall zwischen den Läufigkeiten vorzuliegen. Hier ist von einem Intervall von drei bis vier Monaten die Rede. Dieses führt dann oftmals zu einer geringeren Reproduktivität. Es wird eine erbliche Komponente dahinter vermutet (9,11).

Bei einem verkürzten Zyklus muss man immer hinterfragen, warum genau dieser verkürzt ist und in welcher Phase die Veränderung stattfindet. Sind zu wenige Gelbkörperhormone vorhanden und wir dadurch der Metöstrus/Trächtigkeit abgebrochen, kann dies hormonell behandelt werden. Auch ein verkürzter Anöstrus ist nicht optimal und kann die Fruchtbarkeit beeinflussen. Die Gebärmutter braucht nämlich einen gewissen Zeitraum um sich wieder zu regenerieren.

Ultraschall-Bild von Ovarialzysten einer Hündin. (Quelle: Wikipedia) - Foto:©Kalumet/Wikimedia CommonsKeine Läufigkeit vorhanden (primäre Anöstrie)

Ultraschall-Bild von Ovarialzysten einer Hündin. (Quelle: Wikipedia) - Foto:©Kalumet/Wikimedia CommonsKeine Läufigkeit vorhanden (primäre Anöstrie)

Darunter versteht man ein vollständiges Ausbleiben der Läufigkeitssymptome. Hier muss man differenzieren zwischen dem Ausbleiben der Hitze bei jungen, adulten oder älteren Hündinnen. Wenn Besitzer noch nie eine Läufigkeit bei ihrer Hündin bemerkt haben, kann diese auch eine stille Hitze durchlaufen haben oder die Hündin ist noch nicht in die Pubertät gekommen. In der aktuellen Literaturstudie von Arlt werden einige Ursachen für die Anöstrie zusammengefasst: Chromosomenanomalien, die zu einer Vermännlichung oder einer Veränderung der Geschlechtstrakts führen, Abweichungen in der Steuerung der Sexualhormone, Missbildungen der Eierstöcke. Zudem werden hier auch systemische Grunderkrankungen wie eine Nebennierenüberfunktion oder eine Schilddrüsenunterfunktion als Ursache für das vollständige Ausbleiben einer Hitze angemerkt (2).

Eine Hündin kann bis ins hohe Alter Symptome der Läufigkeit zeigen. Meistens sind die Symptome jedoch abgeschwächt und die Intervalle verlängern sich (12). Gerade bei älteren Hündinnen ist hier vermehrt Vorsicht geboten, wenn es um Veränderungen im Zyklus geht. Denn das Risiko einer Pyometra (Gebärmuttervereiterung) steigt mit zunehmendem Alter an (13). Hier sollte der Besitzer, abgesehen von den besprochenen Anomalien im Zyklus, ein wachsames Auge haben. (RB)

Veröffentlichung mit freundlicher Unterstützung von: www.petprofi.de

Quellen:

(1) Embryologie der Haustiere, Monika Kressin, Bertram Schnorr, Thieme Verlag

(2) Zyklusstörungen bei der Hündin, Sebastian Arlt, Klinik für Fortpflanzung, Fachbereich Veterinärmedizin, FU Berlin

(3) Leitsymptome in der Gynäkologie und Geburtshilfe beim Hund, Axel Wehrend, EnkeVerlag, Seite 13 -20

(4) Physiologie und Pathologie des Zyklus der Hündin- Chancen und Grenzen der Diagnostik und Therapie, Sandra Goericke-Pesch, Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie der Groß- und Kleintiere mit Tierärztlicher Ambulanz der JLU Giessen

(5) Clinical Techniques in Small Animal Practice, Volume 17, Issue 3, August 2002, Pages 108-115, Reproductive Techniques in Small Animals, Evaluation of infertility in the bitch, BVSc (Hons) MACVSc Sophie Alexandra Grundy 1, DVM, DACVIM (Internal Medicine) Edward Feldman, DVM, DACVIM (Internal Medicine) Autumn Davidson

(6) Leitsymptome in der Gynäkologie und Geburtshilfe beim Hund, Axel Wehrend, EnkeVerlag, Seite 25

(7) Canine and Feline Endocrinology and Reproduction, Edward C. Feldman,Richard W. Nelson, Seite 785

(8) Current Concepts on Infertility in the Bitch. In: Waltham Focus 16, A. Davidson

(9) Physiology and pathology of the estrous cycle of the bitch, Konrad Blendinger, Med Vet, Hofheim, 56° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC

(10) Dissertation, Zur Pyometra beim Hund, Eine Literaturstudie und die Vorstellung zweier mit dem Casus System erstellten Lernfälle, Nina Dorothee Hahn, Aus dem Zentrum für klinische Tiermedizin der Tierärztlichen Fakultät der, Ludwig-Maximilians-Universität München Chirurgische und Gynäkologische Kleintierklinik, München 2009

(11) Konzentrationen gelbkörper- und graviditätsrelevanter Hormone bei Deutschen Schäferhunden mit normalem und verkürztem Sexualzyklus A.-R. Günzel-Apel 1, S. Zabel 1, C. F. Bunck 1, H.-O. Hoppen 2, S. J. Dieleman 3, A. Einspanier4 1 Reproduktionsmedizinische Einheit der Kliniken (Klinik für Kleintiere; Leiter: Prof. Dr. I. Nolte) und 2Institut für Chemische Analytik und Endokrinologie (Leiter: Prof. Dr. H.-O. Hoppen) der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 3 Department of Farm Animals der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Utrecht/Niederlande, 4 Veterinär-Physiologisch-Chemisches Institut (Leiter: Prof. Dr. K. Fuhrmann) der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig, Tierärztliche Praxis Kleintiere

(12) Klinik der Reproduktionsmedizin des Hundes, Hans-Klaus Dreier, Schlütersche Verlag

(13) Influence of some factors on the incidence of pyometra in the bitch, A. L. Antonov, A. S. Atanasov, I. R. Fasulkov, P. I. Georgiev, S. A. Yotov, M. P. Kardaev & N. Y. Vasilev, Department of Obstetrics, Reproduction and Reproductive Disorders, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, 6000, Stara Zagora, Bulgaria

Die Rassehundezucht

Beachtenswertes für Hündinnen- und Rüdenhalter

Hunderassen werden (und wurden) nach menschlichen Vorstellungen gezüchtet -sprich nach „Hundemoden“- und häufig leider deshalb nicht immer zum Vorteil für den Hund. Der Hund ist menschenmanipuliert, sowohl in seiner Zucht, als auch in seiner Haltung und natürlich in seiner Erziehung. Hunde wurden ursprünglich für den „Gebrauch“ des Menschen, aus dem Urvater Wolf gezüchtet, was zur Entwicklung der vielfältigen Hunderassen führte. Die Anforderungen und Bedürfnisse jeder einzelnen Hunderasse an den Menschen -als Halter und/oder Züchter- sind deshalb naturgemäß spezifisch. Also: Wer Rassehunde züchtet, sich einen Rassehund nach „seinen Vorstellungen“ wählt, sollte sich zuerst notwendiges Wissen vom Hund und speziell zur auserwählten Rasse beschaffen.

Rassehundezucht ist eine Liebhaberbeschäftigung. Sie setzt dennoch enormes Wissen über Rasseneigenheiten, Zucht und Aufzucht von Welpen, deren Ernährung, Versorgung usw. voraus. Ein breitgefaßtes Verständnis also, verbunden mit dem Bewußtsein der täglich präsenten Verantwortung.

Der Züchter geht alltägliche Verpflichtungen ein, darin gibt es keinen Stunden- oder Feiertag, keinen „Urlaub vom Hund“.

Rassehundezucht kostet Arbeit, Mühen und auch Geld. Wer vom Züchter einen Welpen kauft, sollte das wissen und alleine schon deshalb die Finger von „Hundemärkten“ oder „dubiosen Angeboten“ im Internet lassen, die häufig in einen ominösen Handel auf einem Parkplatz gipfelt.

Vor einer geplanten Zuchtverwendung fordert der Zuchtverband eine Überprüfung des (künftigen) Deckrüdens und der Zuchthündin.

- Jeder Rassehund wird auf festgelegte Kriterien der Zuchttauglichkeit hin überprüft (gemäß Zucht- und Eintragungsbestimmten des IRJGV und IDG, entweder durch Bewertung auf einer Zucht- oder Sonderschau, alternativ durch Überprüfung durch Zuchtwart des Verbandes, oder ortsansässigen Tierarzt).

- Mindestzuchtalter des Deckrüdens und der Hündin (Stichtag = Decktag) sind je nach Rasse einzuhalten, ebenso das Höchstzuchtalter einer Hündin - und selbstverständlich ausreichend und genügend Abstände zwischen den einzelnen Zuchtverwendungen der Hündin.

- Verboten ist die Verwendung von Hunden zur Zucht, wenn sie erbkranke Mängel aufweisen (z.B.: Einhodigkeit, oder Fehlbildungen der Gebiß- und/oder Zahnstellung, Störungen des Sehvermögens, des Gangwerkes, Fehlfarben des Haarkleides, Knickrute usw.).

- Können einzelne Kriterien von den Zuchthunden nicht oder nur unzureichend erfüllt werden, so bleibt den Nachkommen die Eintragung in das Zuchtbuch des Verbandes verwehrt.

Das Risiko des Züchters: Bei jedem Wurf kann es Komplikationen geben; sei es beim Wurfvorgang an sich selbst, wobei auch die Mutterhündin in Gefahr geraten kann, oder Welpen erkranken und sterben - möglicherweise sogar der komplette Wurf; nicht nur ein „Schaden in wirtschaftlicher Hinsicht“.

Es gibt bei allem Leben nur die bestmögliche Vorsorge und schließlich die ärztliche Hilfe.

Wer sich ernsthaft mit dem Gedanken trägt, seine Hündin decken lassen zu wollen, erkundigt sich bitte unbedingt ausführlich und rechtzeitig bei der Verbandszuchtbuchführung. Von hier erhalten Sie sowohl schriftlich oder auch telefonisch alle Informationen, damit bei einem geplanten Hundenachwuchs (zumindest zuchtbuchtechnisch) nichts schiefgehen kann.

Nun, Rassehundewelpen sind das Resultat einer gezielten Verpaarung, wobei es dem Hündinnenhalter (=Züchter) in unserem Verband selbstverständlich frei steht, für welchen Deckrüden er sich entscheidet. Der Verband hat nicht das Recht, einen Zwang auszuüben, um die Deckrüdenwahl zu beeinflussen!

Der Deckrüdenhalter ist zweifelsfrei genauso wie der Hündinnenhalter verpflichtet, die Zuchtbestimmungen einzuhalten. Wer seinen Rüden freigibt, um eine zu junge, erbkranke, kranke oder fehlerhafte Hündin zu decken, verstößt gegen die grundsätzlichen Bestimmungen.

Außerdem läßt sich nicht von der Hand weisen, daß auch der Rüdenhalter bei möglichen Regreßansprüchen eines späteren Welpenkäufers verantwortlich herangezogen werden kann, falls sich herausstellen sollte, daß bewußt genetische oder körperliche Erkrankungen des Deckrüdens ignoriert oder mißachtet wurden.

Die geltenden Zucht- und Eintragungsbestimmungen von IRJGV und IDG, sind verpflichtend für Hündinnen- und Rüdenhalter im Bezug auf Rassereinheit, Entwicklung in Form und Wesen des Hundes, wie unter tierschützerischen Aspekten. Sie sind von so großer, grundsätzlicher Bedeutung, daß der absichtliche Verstoß gegen sie zum Ausschluß aus dem Verband führt.

Wenn Hündinnen- und Rüdenhalter sich darüber einig sind, daß ihre Tiere verpaart werden sollen, gibt es im Vorfeld (außer den bereits genannten Voraussetzungen) außerdem einige -wichtige-, vertragliche Faktoren zu beachten und im beiderseitigen Einvernehmen am besten schriftlich festzulegen. Lesen Sie hierzu nebenstehende, anwaltliche Einlassung.

Quelle: IRJGV/IDG

Ernährungsphysiologische Besonderheiten von Welpen

Kolostrum und Muttermilch

Welpen sind süß und jeder freut sich über sie. Doch fragen sich auch, wie gehe ich auf die Bedürfnisse dieser kleinen Racker richtig ein? Und warum haben sie überhaupt besondere Bedürfnisse?

Kolostrum

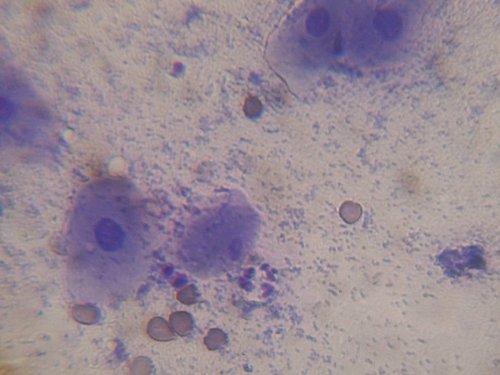

Eine wichtige Rolle gleich nach der Geburt spielt das Kolostrum. Das Kolostrum ist die erste Milch, die von der Hundemutter nach der Geburt gebildet wird. Diese Milch enthält nicht nur Energie und andere Nährstoffe, sie gewährleistet vor allem eine ausreichende Versorgung der Welpen mit Antikörpern (= Immunglobulinen). Diese Immunglobuline bestehen aus Proteinen (= Eiweißen) und sind essentiell in der Abwehr von Krankheiten. Den Vorgang dieser über das Kolostrum vermittelten Abwehr nennt man auch „passive Immunisierung“.

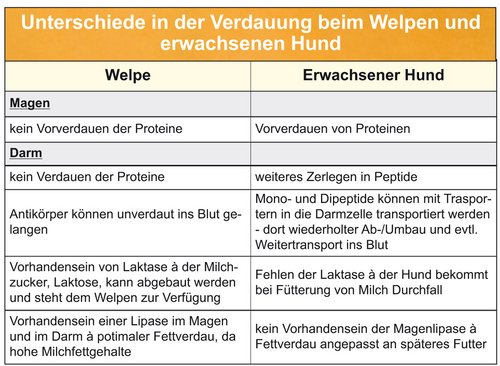

Was passiert hierbei genau? Die Antikörper der Mutter gehen in deren Milch über. Trinkt der Welpe das Kolostrum wandern die Antikörper also über das Maul und die Speiseröhre in den Magen und anschließend in den Darm des Welpen. Bei einem erwachsenen Hund würde im Magen-Darm-Trakt nun die Zersetzung der Antikörper, die aus Proteinen, also Eiweißen, bestehen, beginnen. Der Welpe hat jedoch zweierlei Besonderheiten. Zum einen fängt der Magen erst etwa ab dem 18. Lebenstag an Salzsäure zu bilden. Das Vorhandensein der Salzsäure ist jedoch die Voraussetzung für den beginnenden Abbau der Proteine. Beim Welpen können die Antikörper daher ungehindert vom Magen in den Darm gelangen. Hier kommt die zweite Besonderheit zum Tragen. In den ersten 24 Stunden nach der Geburt besteht eine Durchlässigkeit des Darms. Damit ist gemeint, dass noch soviel Platz zwischen den Darmzellen ist, dass große Moleküle, wie die Antikörper, durchschlüpfen können. Die Antikörper können dadurch, ohne aktiv in die Darmzelle aufgenommen zu werden, in das Blut gelangen (siehe Tabelle). Normalerweise wäre die Voraussetzung für die Aufnahme von Proteinen ein Vorverdau (mithilfe von Salzsäure) im Magen und anschließend eine weitere Spaltung im Darm in kleinere Bestandteile, die Aminosäuren, Di- und Tripeptide. Diese können dann wiederum über Transporter in die Darmzelle transportiert werden. Dort werden sie erneut umgebaut oder direkt ins Blut transportiert. Beim Welpen ist es den Antikörpern also möglich unverdaut in das Blut überzugehen, um dort direkt für die Immunabwehr bereit zu stehen.

Das ist auch der Grund warum Impfungen erst am Ende dieses Zeitfensters oder danach durchgeführt werden.

Andere ernährungsphysiologische Besonderheiten -

Anpassung an die Muttermilch

Auch die Muttermilch ist besonders gut an die Bedürfnisse des Welpen angepasst. Sie enthält das Kohlenhydrat Laktose (=Milchzucker). Der Welpe ist in sofern gut an die Muttermilch adaptiert, als dass er das Enzym Laktase in den ersten Wochen im Darm vorliegen hat. Mithilfe dieses Enzyms ist es ihm möglich die Laktose abzubauen und so den Darmzellen verfügbar zu machen. Die Bausteine aus denen Laktose zusammengesetzt ist (Glucose und Galaktose) können dann in die Darmzellen aufgenommen werden und stehen dem Organismus anschließend zur Verfügung. Mit dem Älterwerden des Welpen nimmt die Laktase im Darm jedoch ab. Wird dem Welpen nun Milch verfüttert, sei es die Muttermilch der Hündin oder einen andere Milch, beispielsweise Kuhmilch, so verträgt der Welpe diese nicht mehr und bekommt Durchfall (siehe nabenstehende Tabelle). Deswegen sollte man auch erwachsenen Hunden keine Milch verfüttern. Der Welpe jedoch weiß ganz gut was er verträgt und fängt nach drei bis vier Wochen an die Milchmenge zu verringern und bereitgestelltes Beifutter in seine Nahrungsaufnahme zu integrieren.

Autorin: Anna Kynast, erweitertes PetProfiâ„¢ Team

Quelle: www.petprofi.de

Literatur:

Case LP, Carey DP, Hirakawa DA, Daristotle L. Canine and Feline Nutrition – A Resource for Companion Animal Professionals. Second Edition. Mosby Inc. Missouri 2000

Dillitzer N. Ernährungsberatung in der Kleintierpraxis, Elsevier GmbH, München, 2009

Meyer H, Zentek J. Ernährung des Hundes – Grundlagen, Fütterung, Diätetik. 6., vollständig überarbeitete Auflage, Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin, 2010

Welpensterben durch Bakterien

Kann sich der Welpe auch in der Mutterhündin schon mit Keimen anstecken?

Die Gefahren für den Welpen lauern überall. Gerade in den ersten drei Lebenswochen ist die Sterblichkeit bei Hunde- und Katzenwelpen sehr hoch. Für das plötzliche Sterben der Welpen kann es verschiedene Gründe geben.

Man unterscheidet hierbei nicht-infektiöse Ursachen wie das Hyopglycämie-Hypothermie Syndrom, das neonatale Atemwegssyndrom oder verschiedenen Traumata (Verletzungen, Gewalteinwirkung) und infektiöse Ursachen.

Zu den Gewalteinwirkungen beim Welpen gehört auch eine sehr häufig angewendete Methode, das „Schwenken“ oder „Schleudern“ der Welpen. Bei Neugeborenen lassen sich aber schon durch ein leichtes „Schwenken“, wie man es früher gerne gemacht hat, um den Welpen zum Atmen anzuregen und den Schleim zu entfernen, Blutungen im Gehirn auslösen. Heutzutage werden die Welpen nicht mehr „geschwenkt“, sondern es wird lediglich der Schleim von der Nase entfernt und Schleuderbewegungen sind absolut tabu. Bakterielle Infektionen der Welpen spielen neben viralen Ursachen von Welpensterben zwar eine untergeordnete Rolle, dennoch weiß man, dass es immer wieder Fälle gibt.

Infektionen führen bei den Welpen generell sehr schnell zu einer Allgemeininfektion, da der Welpe nur schwer in der Lage ist, sich gehen Keime von außen zu schützen. Eine Allgemeininfektion der Körpers endet dann in einer sogenannten Sepsis und der Welpe verstirbt. Bei einer Sepsis wird der gesamte Körper mit den Giften der Bakterien überschwemmt und der Organismus bricht zusammen. Ein erwachsener Mensch oder Hund hat immer die Möglichkeit durch ein Erhöhen der Körpertemperatur (Fieber) den eindringenden Keimen das Leben schwer zu machen. Der kleine Welpe hingegen ist durch seine niedrige Körpertemperatur in den ersten Wochen anfälliger für Infektionen. Zusätzlich hat er noch kein erfahrenes Immunsystem, welches die Keime abwehren kann. Streptokokken und Staphylokokken können die Auslöser schwerer und tödlicher Erkrankungen beim Welpen sein, die meist innerhalb der ersten 24 – 72 Stunden zum Tod führen. Die Übertragung der Erreger kann auch im Mutterleib schon geschehen. Meistens bleibt der genaue Übertragungsweg allerdings ungeklärt.

Jegliche Manipulation der Hündin in der Geburt, kurz gesagt Geburtshilfe, birgt ein Risiko, denn wenn sich der Muttermund geöffnet hat, können Keime aufsteigen. Der Muttermund beginnt sich bereits nach dem Temperaturabfall der Hündin (Anzeichen für die anstehende Geburt) zu öffnen. Daher ist hier Hygiene das „A“ und „O“.

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von: www.petprofi.de

Hundekaufvertrag

Sicherheit für Käufer und Verkäufer

Viele Hundekaufverträge erweisen sich im Streitfall als lückenhaft oder sogar unwirksam. Hierdurch können dem Züchter in einem Rechtsstreit mit einem Hundekäufer erhebliche Nachteile entstehen.

Deshalb sollten Sie sich entweder bei einem auf das Tierkaufrecht spezialisierten Anwalt einen individuellen Hundekaufvertrag erstellen lassen oder zumindest die nachfolgenden Tipps beim Verfassen eines eigenen Kaufvertrags beherzigen:

- Bezeichnen Sie die Vertragsparteien (Verkäufer und Käufer) jeweils konkret mit Vor- und Nachnamen, vollständiger Adresse, gegebenenfalls Telefonnummer sowie der Nummer des Personalausweises bzw. Passes.

- Der zu verkaufende Hund sollte mit allen wichtigen Angaben, die in seiner Ahnentafel vermerkt sind, beschrieben werden. Dazu gehören der vollständige Zwingername, der Wurftag, die Rasse, das Geschlecht, die Farbe (gegebenenfalls Abzeichen), die Zuchtbuchnummer, die Mikrochip-ID sowie gegebenenfalls HD-Befund, Zuchtzulassung oder Titel.

- Den Kaufpreis sollten Sie sowohl in Ziffern als auch in Worten in den Vertrag aufnehmen, ebenso die Fälligkeit und Zahlweise (zum Beispiel Barzahlung, Überweisung). Außerdem sollten Sie einen Eigentumsvorbehalt an dem Hund bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises vereinbaren.

- Als Verkäufer sollten Sie erklären, dass der Hund in Ihrem Eigentum steht und frei von Rechten Dritter ist.

- Sofern Ihnen Mängel des Hundes bekannt sind, sollten Sie diese vollständig im Kaufvertrag aufführen und hinzufügen, dass Sie den Käufer auf diese Mängel hingewiesen haben. Gleichzeitig sollte der Käufer erklären, dass er hiervon vor dem Vertragsabschluss Kenntnis erlangt hat. Nur so können Sie verhindern, dass Sie später von dem Käufer für die besagten Mängel in die Haftung genommen werden.

- Lassen Sie den Käufer vertraglich bestätigen, dass er den Hund vor Vertragsabschluss auf äußerlich erkennbare Mängel überprüft hat. Falls Mängel erkennbar waren, sollten diese in den Vertrag mit aufgenommen werden.

- Unabhängig davon, ob Sie als Unternehmer gelten oder nicht, sollten Sie auf jeden Fall Schadensersatzansprüche i. S. d. § 437 Nr. 3 BGB ausschließen.

- Wichtig ist, dass Sie im Kaufvertrag den genauen Übergabetermin des Tieres festhalten. Schließlich müssen Sie nur für einen Mangel des Hundes haften, der vor dem Verkaufsdatum auftrat.

- Vergessen Sie nicht die Angabe des Orts und des Datums des Vertragsabschlusses sowie die Unterschriften der Vertragsparteien. Nehmen Sie in den Vertrag auf jeden Fall eine Klausel auf, wonach der Käufer die Möglichkeit hatte, auf den Inhalt des Vertrags Einfluss zu nehmen und lassen Sie sich dies mit seiner Unterschrift bestätigen. Anderenfalls könnte ein Gericht den Vertrag später als sog. Formularvertrag werten, der einer strengen Inhaltskontrolle unterliegt.

- In der Regel ist es ratsam, den zu verkaufenden Hund möglichst noch kurz vor der Übergabe an den Käufer tierärztlich untersuchen zu lassen und das tierärztliche Attest zum Vertragsinhalt zu machen. Das Untersuchungsergebnis kann dann später als Indiz dafür Seite 1 von 2 gelten, dass das Tier zum Zeitpunkt der Übergabe mängelfrei war.

* Sofern Sie nicht als Unternehmer i. S. d. § 14 BGB gelten, können Sie die Mängelhaftung im Wege eines individuellen Kaufvertrags vollkommen ausschließen. Als Unternehmer gilt ein Züchter, der am Markt planmäßig und dauerhaft Tiere gegen Entgelt anbietet, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine nebenberufliche Tätigkeit handelt (siehe auch PetProfi™ Artikel „Hobbyzüchter oder schon gewerbsmäßiger Züchter?” in Heft 4/2013). In diesem Fall gelten für den Tierkauf die strengen Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf.

Zusätzlich können noch weitere Inhalte vertraglich geregelt werden, wie etwa ein Verbot der Abgabe des Hundes an Dritte oder gar an eine Tierversuchsanstalt. Solche Regelungen sollten stets mit einer angemessenen Vertragsstrafe gesichert werden. Um Fehler zu vermeiden, sollten Sie sich jedoch zuvor besser anwaltlich beraten lassen. Sollte es später zu Streitigkeiten über den Vertragsinhalt kommen, müssen Sie gegebenenfalls beweisen, was alles mit dem Käufer abgemacht wurde. Daher sollten Sie -sofern möglich- stets einen unabhängigen Zeugen zu den Vertragsverhandlungen hinzuziehen.

Bei den zuvor genannten Inhalten handelt es sich lediglich um die absoluten Mindestanforderungen, die an einen Hundekaufvertrag zu stellen sind. Bedenken Sie, dass manch selbst gewählte Vertragsklausel sich später als unwirksam herausstellen kann. Damit in diesem Fall nicht der komplette Kaufvertrag hinfällig wird, sollte abschließend noch die sogenannte „Salvatorische Klausel“ eingefügt werden, wonach der Kaufvertrag im Falle einer unwirksamen oder undurchführbaren Regelung im Übrigen seine Wirksamkeit behalten soll.

Rechtsanwältin Verena S. Rottmann

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des PetProfi™ Service - www.petprofi.de

Das infektiöse Welpensterben (Herpesinfektion)

tödliche Gefahr für neugeborene Welpen

Was versteht man unter „infektiösem Welpensterben”?

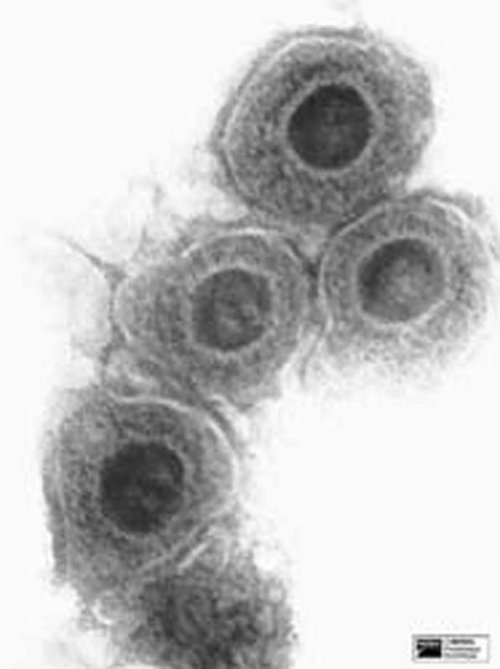

Das Herpesvirus des Hundes wurde erstmals Mitte der 60er Jahre im Zusammenhang mit schweren Erkrankungen von neugeborenen Welpen in den USA entdeckt.

Von großer Bedeutung ist das Herpesvirus v. a. bei Erkrankungen in Hundezuchten, in denen es zu erheblichen Verlusten unter neugeborenen Welpen führt. Deshalb wird diese Erkrankung auch als „infektiöses Welpensterben” bezeichnet. Vor allem schwache, unter zwei bis drei Wochen alte Welpen sind besonders gefährdet.

Welche Symptome sind nach der Infektion bei Welpen sichtbar?

Die Welpen infizieren sich während der Geburt durch die Hündin. Nach Auftreten erster klinischer Symptome, wie Durchfall und Erbrechen, können die Welpen noch munter erscheinen. Kurze Zeit später verweigern sie jedoch das Saugen, wimmern, strampeln mit den Beinen und verlieren rasch an Gewicht. Eventuell kann es zusätzlich noch zu Blutungen in der Haut und den Schleimhäuten kommen. Für die kleinen, schwachen Welpen gibt es kaum eine Rettung, der Tod tritt nach kurzer Zeit ein.

Werden Hündinnen während der Trächtigkeit infiziert, können die Muttertiere die Infektion noch gut überstehen. Gefährlich wird das Herpesvirus jedoch für die Früchte, denn die Infektion kann zu Früh- oder Totgeburten führen und Ursachen für zukünftige Fruchtbarkeitsstörungen der Hündin sein. Dies wirkt sich sowohl in kommerziellen als auch in Hobbyzuchten dramatisch aus und führt zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.

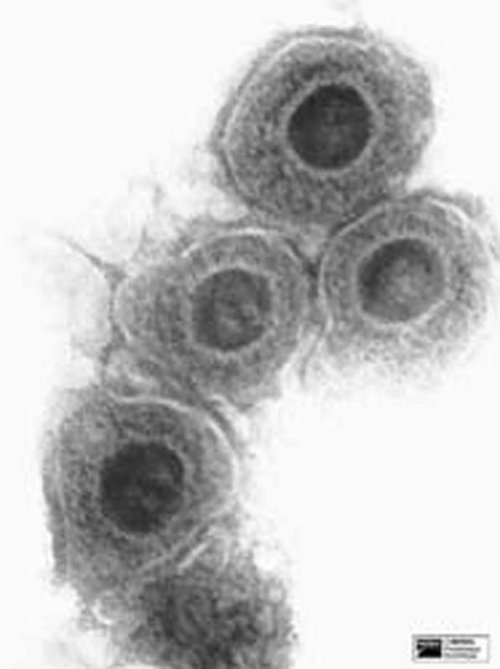

Herpesvirus (1000fache Vergrößerung) Foto:©Merial GmbHWie stark ist das Herpesvirus verbreitet?

Herpesvirus (1000fache Vergrößerung) Foto:©Merial GmbHWie stark ist das Herpesvirus verbreitet?

Viele Untersuchungen in Europa deuten darauf hin, daß die Gefahr der Herpesinfektion bisher unterschätzt wurde. Dies liegt vermutlich auch daran, daß es viele andere Ursachen für dieselben Probleme gibt. In infizierten Zuchten kann die Sterblichkeitsrate jedoch bis zu 80% und 100% betragen. Studien in Europa zum Vorkommen des Herpesvirus in Hundezuchten weisen Infektionsraten zwischen 31% und 88% nach. In Deutschland beträgt die Rate 30%.

Gibt es Behandlungsmöglichkeiten bei „infektiösem Welpensterben”?

Leider kann man den Erreger nicht direkt bekämpfen. Eine geringe Überlebenschance besteht für erkrankte Welpen darin, diese möglichst schnell in eine warme Umgebung zu bringen, um ihre Körpertemperatur konstant zu halten. Überleben die Welpen die Erkrankung, bleiben sie lebenslange Träger des Virus (wie bei der Herpesvirusinfektion des Menschen, z. B. Lippenbläschen). Durch Streß (Ausstellungen, Geburt, andere Erkrankungen u. a.) kann es jedoch zu einer Reaktivierung und Ausscheidung des Erregers kommen und, damit verbunden, zu einer Ansteckung anderer Tiere der Zucht. Dies macht diese Virusinfektion so heimtückisch.

Gibt es eine Möglichkeit, die Welpen vorbeugend zu schützen?

Ja! Welpen sind zuverlässig geschützt, wenn sie Antikörper in den ersten Lebenstagen über die Muttermilch aufnehmen. Dies ist durch einen so genannten Muttertierimpfstoff gegen die Herpesinfektion möglich. Die Hündinnen werden bei jeder Trächtigkeit geimpft und entwickeln so Antikörper, die die Welpen über die Muttermilch aufnehmen und so vor einer klinischen Erkrankung Ihrer Welpen schützen. Die erste Impfung der Hündin kann während der Läufigkeit oder 7 bis 10 Tage nach dem Decktermin erfolgen. Die zweite Impfung wird 1 - 2 Wochen vor dem erwarteten Geburtstermin durchgeführt. Dieses Impfschema muss bei jeder Trächtigkeit wiederholt werden.

Warum sollten Hündinnen gegen das canine Herpesvirus geimpft werden?

Wegen der bestehenden Infektionsgefahr ist die vorbeugende Impfung besonders bei häufigen Kontakten mit Fremdhunden zu empfehlen. Dies gilt sowohl für kommerzielle als auch für Hobbyzuchten. Damit können wirtschaftliche Verluste für die Zucht vermieden werden. Fragen Sie Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt nach weiteren Informationen zu „infektiösem Welpensterben” und nach einer entsprechenden Impfung.

Dr. Karin Rebel, Merial GmbH